Virus

von lateinisch: virus - Schleim, Saft, Gift

Plural: Viren, Vira

Englisch: virus

Definition

Als Virus bezeichnet man in der Medizin ein infektiöses Partikel, das aus Nukleinsäuren (DNA oder RNA), Proteinen und ggf. einer Virushülle bestehen kann. Viren besitzen keinen eigenen Stoffwechselapparat und sind zur Vermehrung auf Wirtszellen angewiesen. Sie werden daher meist nicht zu den Lebewesen gezählt.

Die medizinische Fachdisziplin, die sich mit Viren beschäftigt ist die Virologie.

Historisches

1882 wurde durch Adolf Mayer nachgewiesen, dass eine Krankheit durch eine Substanz ausgelöst werden kann, die deutlich kleiner als Bakterien sein musste. 1892 wies Dimitri Iwanowski das später beschriebene Tabakmosaikvirus als Ursache der Tabakmosaikkrankheit nach. 1898 entdeckten Friedrich Loeffler und Paul Frosch mit dem Maul-und-Klauenseuche-Virus das erste tierische Virus.

Erst in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts konnten Viren mittels Elektronenmikroskopie sichtbar gemacht werden.

2008 erhielten Harald zur Hausen für seine Entdeckung der Auslösung von Gebärmutterhalskrebs durch humane Papillomviren sowie Françoise Barré-Sinoussi und Luc Montagnier für die Entdeckung des HI-Virus den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.

Beispiele

Bei Menschen können eine Vielzahl von Krankheiten durch Viren verursacht werden, u.a. durch:

- Coronaviren - Gastroenteritis, SARS

- Herpesviren - u.a. Herpes labialis, Herpes genitalis, Windpocken, Gürtelrose

- Influenzaviren - Grippe, Vogelgrippe

- Papillomaviren - Verrucae vulgares, Zervixkarzinom

- Paramyxoviren - Masern, Mumps, Krupp

- Picornaviren - Polio (Kinderlähmung)

- Rabiesviren - Tollwut

- Retroviren - AIDS, Leukämie

- Rhinoviren, Adenoviren - Schnupfen, Erkältungen

Größe

Die meisten Viren sind deutlich kleiner als Bakterien oder Körperzellen, jedoch größer als Viroide, die nur aus einer Ribonukleinsäure bestehen. Ihr Durchmesser bewegt sich in der Regel zwischen 30 und 300 nm. Das Kapsid von Parvoviren ist sogar nur 18-26 nm groß.

Auf der anderen Seite gibt es Viren, deren Größe an die der Bakterien heranreicht. Von französischen Forschern wurde 1992 im Wasser eines britischen Kühlturms ein bisher unbekanntes "Riesen-Virus" entdeckt, das in der Amöbe Acanthamoeba polyphaga lebt. Das Kaspid des Mimivirus hat einen Durchmesser von 400 nm, anhängende Proteinfilamente bringen die Gesamtlänge sogar auf 600 nm.

In Anspielung auf sein bakterienähnliches Verhalten nannten die Forscher das Virus Mimivirus (eine Kurzform von Mimicking Microbe, was soviel wie "imitierende Mikrobe" heißt). Im Erbgut des Mimivirus wurden 21 Gene identifiziert, die Ähnlichkeiten mit denen anderer Viren haben. Das Erbgut des neuen Virus besteht aus etwa 800.000 Nukleotiden. Es ist damit deutlich größer als das anderer bisher untersuchter Viren. Das Mimivirus gehört nach Ansicht der Forscher zur Gruppe der nukleozytoplasmischen großen DNA-Viren (NCLDV), unter denen auch Viren zu finden sind, die Wirbeltiere und Insekten infizieren können. Das Mimivirus ist aber allem Anschein nach für den Menschen ungefährlich. 2008 wurde ein weiteres Riesenvirus entdeckt, das Mamavirus.

siehe auch: Klinisch relevante Viren

Eigenschaften

Viren besitzen weder ein Zytoplasma, noch Ribosomen oder Mitochondrien. Sie können entsprechend keine Proteine herstellen, keine Energie umwandeln und sich auch nicht selbst vermehren.

Viren kommen in zwei Erscheinungsformen vor:

- Als Nukleinsäure in den Zellen des Wirts

- Als Virion außerhalb der Zelle wird die Verbreitungsform der Viren bezeichnet. Es besteht aus Nukleinsäuren und meistens einer Proteinhülle (Kapsid). Einige Virionen besitzen auch eine Lipiddoppelschicht (Virushülle). Die Struktur der Proteinhülle kann u.a. durch Kristallisation und Röntgenbeugung entschlüsselt werden.

Als Virusoid werden Viren bezeichnet, deren Lebenszyklus von der Anwesenheit eines zweiten Helfervirus in derselben Wirtszelle abhängig ist (z.B. Hepatitis-D-Virus).

Nukleinsäure

Die Nukleinsäure kann als DNA oder als RNA vorliegen. Eine Sense-RNA (positiv-strängig) kann direkt in Proteine übersetzt werden, während Antisense-RNA (negativ-strängig) erst in ablesbare RNA kopiert werden muss (Polarität). Die viralen Nukleinsäuren sind meist mit Nukleoproteinen im Kern des Viruspartikels assoziiert.

Nukleokapsid

Die meisten Viren sind von einer Proteinkapsel (Kapsid) umschlossen. In der Regel besteht dieses aus Multimeren identischer Kapsomere, die wiederum aus einem oder wenigen Proteinen bestehen. Kapside weisen eine ikosaedrische oder helikale Symmetrie auf. Der gesamte Komplex aus Nukleinsäuren, Nukleoproteinen und Kapsid wird als Nukleokapsid bezeichnet.

Virushülle

Einige Viren sind komplexer aufgebaut und besitzen eine äußere Hülle aus Phospholipiden, Cholesterin, Glykoproteinen und Glykolipiden. Diese leiten sich von der Membran infizierter Zellen ab (z.B. Zellkernmembran, endoplasmatisches Retikulum, Plasmamembran). Der Raum zwischen der Virushülle und dem Nukleokapsid kann durch Matrix- oder Tegumentproteine ausgefüllt sein.

Viren mit einer Hülle sind i.d.R. empfindlich gegenüber Lösungsmitteln für Fett und nicht-ionischen Detergenzien.

Vermehrung

Das Virus selbst kann keine Stoffwechselvorgänge durchführen, sondern braucht (virusspezifische) Zellen zur Fortpflanzung.

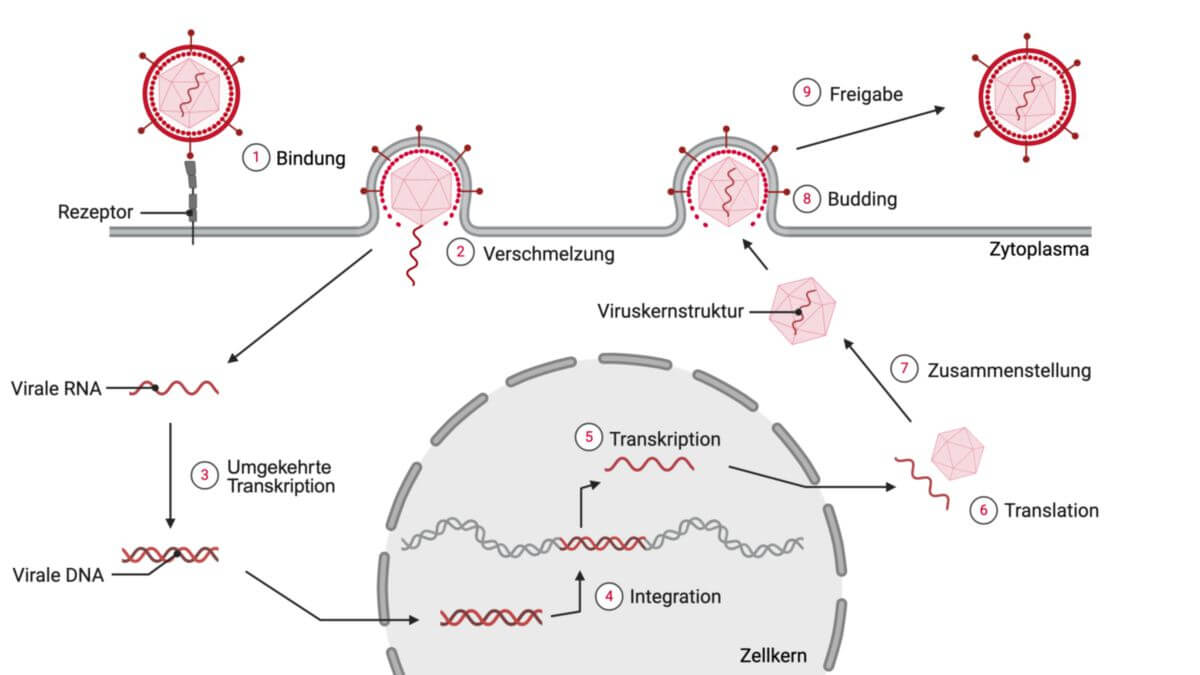

Der (vereinfacht dargestellte) Lebenszyklus eines Virus beginnt im Allgemeinen, wenn es sich an eine Wirtszelle anheftet und zumindest sein Erbmaterial ins Zellinnere bringt. Die befallene Zelle repliziert anschließend das virale Genom, sodass wieder neue Viruspartikel entstehen. Die neu gebildeten Viren werden freigesetzt (Virion), indem entweder die Zellmembran aufgelöst wird (lytischer Zyklus) oder indem sie sezerniert werden (Virusknospung).

Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau des viralen Genoms in das Erbgut des Wirtes (lysogener Zyklus).

Die Auswirkungen des Virus auf die Wirtszelle (z.B. Zytolyse, Bildung von Einschlusskörperchen) wird als zytopathischer Effekt bezeichnet.

Übertragung

Die Übertragung von pathogenen Viren kann auf verschiedene Weise erfolgen. Man unterscheidet u.a. die horizontale Übertragung zwischen Individuen einer Wirtsgruppe, die vertikale Übertragung von der Mutter zum Kind, die vektorgestützte Übertragung und die iatrogene Übertragung.

Evolution

Der Ursprung der Viren ist aktuell (2019) nicht bekannt. Es gibt in der Biologie jedoch verschiedene Theorien zur Herkunft der Viren, u.a.:[1]

- Progressive Hypothese: Dies ist die verbreiteste Annahme, wonach Viren aus RNA- bzw. DNA-Molekülen der Wirtszelle hervorgegangen sind. Die Entstehungsmechanismen lassen sich im Zusammenhang mit Plasmiden oder Transposonen verstehen. Für diese Theorie spricht auch, dass Viren, die Eukaryonten befallen, das alternative Splicing der Proteinsynthese nutzen. Dementsprechend besitzt ihr Erbgut variante Introns und Exons.

- Regressive Hypothese: Viren sind aus anderen Organismen (z.B. Bakterien) hervorgegangen, die kontinuierlich immer mehr ihres Erbgutes verloren haben, bis sie schließlich auf Wirtszellen angewiesen waren. Vermutlich entstand das Poxvirus durch die Vereinfachung von prokaryotischen Zellen.

- "Virus zuerst"-Hypothese: Viren entstanden aus einfachsten Molekülen vor oder zeitgleich mit anderen Zellen, fortan existieren Viren und ihre Wirtszellen in Koevolution.

Entscheidend für die Evolution eines Virus sind Fehler während der Replikation in der Wirtszelle in Form von Punktmutationen (Antigendrift). Die Viren können sich dadurch dem Immunsystem entziehen (Immunevasion). Zwischen einigen Virusarten (z.B. Influenzaviren) findet außerdem ein Austausch genetischer Information statt (Antigenshift).

Virusklassifikation

Viren können auf verschiedene Arten klassifiziert werden. Meist wird eine Kombination der im Folgenden vorgestellten Möglichkeiten verwendet.

siehe Hauptartikel: Virusklassifikation

Taxonomie

Die Virus-Taxonomie beschäftigt sich mit der international einheitlichen Benennung von Viren. Die Benennung von Viren wird vom Internationales Komittee für die Taxonomie von Viren (ICTV) durchgeführt. In ihr werden folgende übergeordnete Taxa unterschieden:

- Bereich – ...viria

Untergeordnet werden folgende Taxa verwendet:

- Familie – ...viridae

Baltimore-Klassifikation

Nach der Baltimore-Klassifikation können Viren anhand der Form des Genoms in 7 Gruppen unterteilt werden:

- Gruppe I: Doppelstrang-DNA – dsDNA

- Gruppe II: Einzelstrang-DNA – ssDNA

- Gruppe III: Doppelstrang-RNA – dsRNA

- Gruppe IV: Positive Einzelstrang-RNA – (+)ssRNA

- Gruppe V: Negative Einzelstrang-RNA – (-)ssRNA

- Gruppe VI: Positive Einzelstrang-RNA wird in DNA zurückgeschrieben und in ein Zellgenom eingebaut – ssRNA-RT

- Gruppe VII: Doppelstrang-DNA mit RNA-Zwischenstadium – dsDNA-RT

Nomenklatur

Der offizielle, wissenschaftliche Name eines Virus ist die englischsprachige Bezeichnung, nach der sich auch die international gebräuchliche Abkürzung richtet, die auch im Deutschen verwendet wird.

Im Deutschen werden die Virusnamen z.T mit Bindestrichen geschrieben, in einigen Fällen auch zusammen. Vor der Nummer von Subtypen steht immer ein Leerzeichen, bei Abkürzungen ein Bindestrich (z.B. Herpes-simplex-Virus 1, HSV-1).

Onkoviren

Persistierende Virusinfektionen können eine Ursache bei der Malignomentstehung spielen. Die beteiligten Viren werden auch als Onkoviren bezeichnet. Eine latente Infektion mit humanen Papillomviren (v.a. HPV-16, HPV-18) kann beispielsweise den Zelltod verhindern und die Proliferation von Zervixzellen triggern. Die meisten hepatozellulären Karzinome entstehen aufgrund aus Basis von chronisch entzündlichen Reaktionen auf Infektionen mit dem Hepatitis-B- und Hepatitis-C-Virus. Auch das Epstein-Barr-Virus ist u.a. assoziiert mit nasopharyngealen Karzinomen und Hodgkin-Lymphomen.

Virusdiagnostik

Die Serologie und die Virusisolierung aus der Gewebekultur sind im Allgemeinen die Standardverfahren zur Virusdiagnostik.

Zeichen einer akuten Virusinfektion sind Sera mit steigenden Antikörpertitern gegen spezifische virale Antigene und ein Wechsel von IgM- auf IgG-Antikörper in der Akut- und Rekonvaleszenzphase. Dabei hat die ELISA-Methode die Immunfluoreszenz oder die Hämagglutination weitgehend ersetzt. Mittels Western Blot können zusätzlich Antikörper gegen multiple spezifische Virusproteine detektiert werden.

Die Virusisolation aus Gewebekulturen ist von der Infektion empfänglicher Zellen abhängig. Das Viruswachstum und seine zytopathischen Effekte können dabei lichtmikroskopisch erkennbar sein. Die Identifizierung erfordert i.d.R. die Bestätigung durch Anfärbung mit virusspezifischen monoklonalen Antikörpern. Zur Probenentnahme kommen je nach vermuteter Virusart z.B. nasopharyngeale Aspirate, Stuhlproben, Urin oder Biopsiematerial in Frage.

Amplifikationstechniken für Nukleinsäuren (PCR-Methode) steigern die Schnelligkeit, Sensitivität und Spezifität der virologischen Diagnostik.

Therapie mit Viren

Gentherapie

Experimentell werden Viren als Therapeutika für die somatische Gentherapie entwickelt. Dabei können fremde Gene in die viralen Nukleinsäuren eingebaut werden, um Patienten oder ex vivo die Zellen von Patienten mit diesen rekombinanten viralen Vektoren zu infizieren. Nach der Infektion werden die neuen Gene in die residente DNA integriert oder als Episom im Zellkern abgelegt. Solche viralen Vektoren werden z.B. eingesetzt

- bei Patienten mit schwerer kombinierter Immundefizienz (SCID), um defekte ADA-Gene in den T-Lymphozyten zu ersetzen (Strimvelis)

- bei der spinalen Muskelatrophie (SMA), um das defekte SMN1-Gen zu kompensieren (Onasemnogen-Abeparvovec)

Weiterhin verwendet man experimentell rekombinante Adenoviren, Adeno-assoziierte Viren (AAV) und Retroviren bei monogenetischen Erkrankungen, wie zystischer Fibrose und Hämophilie A. Alipogen-Tiparvovec (Glybera®) war die erste von der EMA zugelassene virale Gentherapie für Erwachsene mit familiärem Lipoprotein-Lipase-Mangel. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde die Vermarktung eingestellt.

Außerdem werden rekombinante Pockenviren, Adenoviren und Influenzaviren als Impfvektoren eingesetzt.

Mögliche unerwünschte Effekte der viralen Gentherapie können die Induktion von Entzündungsreaktionen bzw. antiviralen Immunreaktionen sein. Weiterhin ist die Entstehung von Malignomen denkbar.

Onkologische Therapie

Mit Hilfe von onkolytischen Viren wird versucht die Immunität gegen Tumorzellen zu steigern bzw. die Sensitivität von Tumorzellen für eine Chemotherapie zu erhöhen. Seit 2003 ist in China ein onkolytisches Virus aus Basis eines gentechnologisch veränderten Adenovirus unter dem Namen Gendicine zugelassen. Es wird bei Tumoren im Hals-Nasen-Ohren-Bereich eingesetzt. Das erste in Europa zugelassene onkolytische Virus ist Talimogen-Laherparepvec (Imlygic®), welches bei metastasiertem malignem Melanom zum Einsatz kommt. Weitere Viren befinden sich derzeit in klinischen Studien, z.B. PVS-RIPO zur Therapie des Glioblastoms.

Antiinfektiöse Therapie

Bakteriophagen, die gezielt Bakterien angreifen, werden als "Antibiotikaersatz" eingesetzt. Bakteriophagen sind nicht humanpathogen. Sie heften sich an das Bakterium an und übertragen ihre Gene mit Hilfe von Spikes in das Innere der Zelle. Nach der Transkription, Translation und Replikation der viralen Gene findet der Aufbau neuer Phagenhüllen im Inneren der Zelle statt. Anschließend werden die Bakteriophagen unter Auflösung der Bakterienzellwand freigesetzt.

siehe auch: Virostatikum

Literatur

- Stephen S. Morse, The Evolutionary Biology of Viruses (1994) ISBN 0781701198

Quelle

- ↑ Wessner DR The Origins of Viruses, Nature Education 3(9):37, 2010, abgerufen am 26.11.2019