Migräne

von lateinisch: migrare - umherziehen oder altgriechisch: ἡμι- (“hemi-") - halb und κρανίον ("kraníon") - Schädel

Synonym: Hemikrania

Englisch: migraine

Definition

Die Migräne ist eine in Episoden anfallsartig auftretende Form des chronischen Kopfschmerzes.

Epidemiologie

Die Prävalenz der Migräne wird in verschiedenen Quellen unterschiedlich hoch angegeben und liegt bei 2 bis 10 %. Untersuchungen deuten an, dass die Prävalenz der Migräne in den Industrieländern seit 1970 um den Faktor 2 bis 3 zugenommen hat. In Deutschland sind etwa 15 % der Frauen und 6 % der Männer betroffen.[1] Die höchste Prävalenz besteht zwischen dem 20. und dem 50. Lebensjahr.[2] Frauen berichten oft über ein Verschwinden der Migräneattacken nach Eintritt der Menopause.

Bei Kindern und Jugendlichen liegt die Prävalenz der Migräne bei 4 bis 5 %. Migräne tritt in sozial schwachen Schichten häufiger auf als im Bevölkerungsschnitt. Bei Ärzten (Kopfschmerzspezialisten), die schwerpunktmäßig Migräne behandeln, liegt die Prävalenz der Migräne bei über 60 %.

Migräne hat eine Komorbidität mit Depressionen. Die Migräne ist eventuell ein Risikofaktor für junge Frauen, einen Schlaganfall zu erleiden, sofern die Migräne mit Aura vergesellschaftet ist sowie bei gleichzeitigem Konsum von Nikotin, und Ovulationshemmern.

Ebenfalls kennt man seit neuestem die Komorbidität mit dem offenen Foramen ovale. Es gibt hingegen keine Komorbidität mit der Epilepsie.

Ätiologie

Die Erkenntnisse über die Ursache und den Entstehungsweg der Migräne sind derzeit (2025) nicht vollständig. Es existieren lediglich Hypothesen, die einer weitergehenden Validierung und Ergänzung bedürfen. Auf Grund der in den letzten Jahrzehnten beobachteten starken Zunahme der Migräneprävalenz in den Industrieländern scheinen Lebensstilfaktoren eine Rolle zu spielen.

Ein fortgeschrittener Erklärungsansatz ist die durch Serotoninfreisetzung vermittelte Entstehung der Migräne. Ausgangspunkt ist dabei die Freisetzung von Serotonin aus Axonendigungen der Dura mater bzw. Thrombozyten.

Das freigesetzte Serotonin führt einerseits an den Blutgefäßen der Dura mater zur Synthese und Sekretion von NO (Vasodilatation, pulsierender Kopfschmerz). Andererseits werden durch die Serotoninwirkung als Entzündungsmediatoren wirksame Neuropeptide (zum Beispiel CGRP) freigesetzt.

Durch Erregungsausbreitung werden zudem Strukturen des ZNS angeregt, wodurch die Entstehung von Symptomen wie Schmerz, Übelkeit und Erbrechen erklärbar werden.

Symptomatik

Der durch Migräne bedingte Kopfschmerz tritt in Form von Attacken auf, deren Dauer zwischen 4 Stunden und 3 Tagen schwankt. Eine über 3 Tage hinaus bestehende Migräneattacke wird als Status migraenosus bezeichnet.

Phasen

Durch klinische Beobachtungen und Erfahrungen lassen sich im Ablauf der Migräne drei Phasen unterscheiden. Zu betonen ist jedoch, dass diese drei Phasen nicht bei jedem Migräneanfall regelhaft ablaufen und auch ganz fehlen können.

- Prodromalstadium: Dem Anfall gehen verschiedene, für den Patienten als Warnzeichen erkennbare Symptome voraus. Dies kann beispielsweise eine depressive Verstimmung oder Übererregbarkeit sein.

- Aura: Unmittelbar vor dem Schmerz oder den Schmerz begleitend äußert sich die Aura beispielsweise in Form sehr unterschiedlicher neurologischer Störungen wie z.B. Gesichtsfeldausfälle, Parästhesien und Paresen.

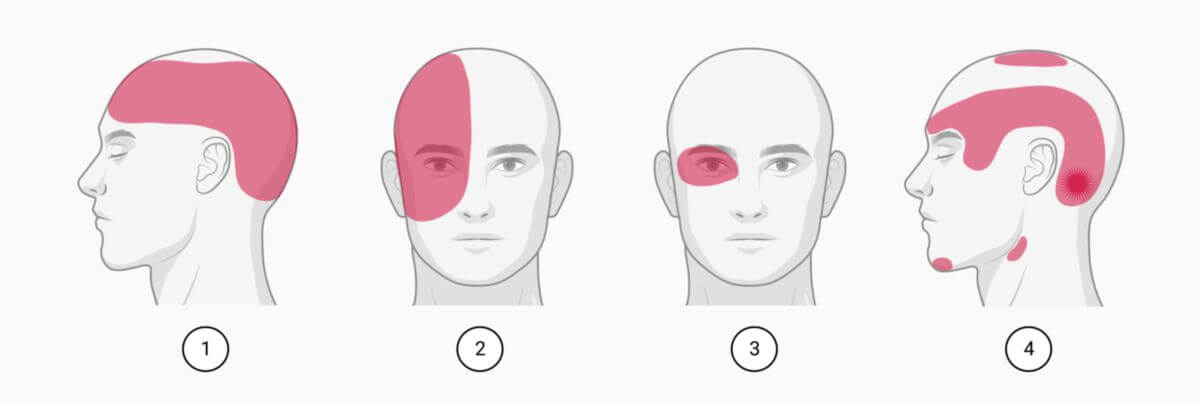

- Kopfschmerz: Der von Betroffenen meist als einseitig pochend beschriebene Kopfschmerz wird in der Regel durch körperliche Aktivität verschlimmert und ist je nach Form und Ausprägung der Migräne von vegetativen und neurologischen Symptomen begleitet. Behinderung der Nasenatmung und Nasenlaufen gehören häufig zum Krankheitsbild der Migräne, denn die Stimulation der autonomen Nerven (Äste des Nervus trigeminus) kann beide Symptome verursachen. Dadurch besteht die Verwechslungsgefahr mit einer Rhinosinusitis.

Formen

Die Migräne wird klinisch in eine einfache, klassische und komplizierte Form eingeteilt. Die International Headache Society hat darüber hinaus eine international gültige Klassifikation der Kopfschmerzen im Allgemeinen und der Migräne im Speziellen ausgearbeitet.

Einige Autoren teilen die Migräne auch nach dem Vorhandensein einer Aura in "mit Aura" und "ohne Aura" ein.

Einfache Migräne

Die einfache oder gewöhnliche Migräne zeichnet sich durch vegetative Begleitsymptome wie Übelkeit, Erbrechen, audiovisuellen Missempfindungen (Photophobie, Phonophobie), Palpitationen und Diarrhöen aus. Die visuelle Aura ist gekennzeichnet durch Fortifikationen.

Klassische Migräne

Bei der klassischen Migräne, auch Migräne mit Aura genannt, werden die Kopfschmerzen zusätzlich von meist kurz andauernden und nach Anfallsende abklingenden neurologischen Defiziten begleitet. So sind beispielsweise für die ophthalmische Migräne Gesichtsfeldausfälle in Form von sog. Flimmerskotomen typisch, auf die oft Lichtblitze folgen. Bei Lidschluss leuchten die Lichtblitze intensiv bläulich-gelb wie ein Feuerwerk. Dem folgt ein Halbseitenkopfschmerz mit Rötung der Gesichtshaut der betroffenen Seite. Ätiologisch verantwortlich ist wahrscheinlich eine temporäre Blutzirkulationsstörung im Bereich der Arteria cerebri posterior, die aus der Arteria basilaris abzweigt. Diese Art der Migräne betrifft meist jüngere Patientinnen zwischen 10 und 30 Jahren.

Komplizierte Migräne

Die komplizierte Migräne wird auch als Migraine accompagnée bezeichnet. Die bei dieser Form auftretenden neurologischen Störungen dauern länger als bei der klassischen Migräne und können den einzelnen Anfall auch überdauern. Beispiele für eine komplizierte Migräne sind:

- Hemiplegische Migräne, mit Halbseitensymptomatik wie beispielsweise Hemiparese

- Basilaris-Migräne, mit neurologischen Störungen des Hirnstamms, symptomatisch in Form von Schwindel, Gangstörungen, Paresen und Sehstörungen

- Ophthalmoplegische Migräne mit Paresen im Versorgungsgebiet des Nervus oculomotorius

Eine Sonderform der Migraine accompagnée ist die mit isoliertem Sprachverlust bzw. Sprachstörungen einhergehende Variante.

Sonderformen

Die kindliche Migräne geht meistens mit kürzeren Migräneanfällen als beim Erwachsenen einher. Die vegetativen Begleitsymptome stehen hier im Vordergrund (Übelkeit, Aura), oft auch mit unspezifischen Schmerzen. Die Kinder ziehen sich typischerweise vom Spielen zurück und schlafen nicht selten im Verlauf einer Migräneattacke ein, um nach kurzem Schlaf weitgehend beschwerdefrei aufzuwachen.

Ein medikamenteninduzierte Dauerkopfschmerz kann im Rahmen einer Migräne durch zu häufige Einnahme von Schmerzmitteln, Mutterkornalkaloiden oder Triptanen zustande kommen. Es kommt dann zu einer Zunahme der Migräneattacken. Auch die Einnahme von Tranquilizern (Benzodiazepinen), Nitropräparaten und Antibiotika (z.B. Aminoglykoside) können zu Kopfschmerzen führen.

Die vestibuläre Migräne ist die häufigste Ursache von spontan rezidivierenden Schwindelattacken im mittleren Lebensalter. Es kommt zu Dreh- und Schwankschwindel mit Zeichen einer peripher- oder zentral-vestibulären Störung. Der Schwindel kann teilweise von Kopfschmerzen begleitet sein. Zusätzlich zur Migränetherapie (s.u.) können bei dieser Form Antivertiginosa wie Dimenhydrinat eingesetzt werden.

Bei Migräne (ohne Aura) deutet ein erhöhter Methylmalonsäurewert auf einen Vitamin-B12-Mangel als Ursache hin. Die Behandlung (i.m.-Verabreichung des Vitamins) der Ursache ist in diesem Fall oft erfolgreich.

Therapie

Die Therapie der Migräne ist vielschichtig und umfasst neben der medikamentösen Behandlung eine Reihe psychotherapeutischer, physiotherapeutischer und alternativer Heilverfahren.

Medikamentöse Therapie des akuten Anfalls

Die medikamentöse Therapie ist dann erfolgreich, wenn sie im Beginn der Migräne eingesetzt wird. Die Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft sieht in ihrer Leitlinie eine schrittweise und bedarfsgerechte Medikation vor:

- Gegen Übelkeit und Erbrechen: Verabreichung eines Antiemetikums (z.B. Metoclopramid 10–20 mg p.o. bzw. 10 mg i.v. oder Domperidon 10 mg p.o.),

- Gegen Schmerzen:[3][4]

- Analgetika bei Attacken mit leichteren Schmerzen (z.B. Ibuprofen, Paracetamol, ASS oder Naproxen); Notfallmäßig Metamizol (bis 1.000 mg, p.o.)

- Triptane: Eletriptan und Rizatriptan (p.o. am schnellsten wirksam) sowie Sumatriptan (s.c., p.o. am schnellsten wirksam) werden als bevorzugte Medikation bei Patienten mit von Beginn an starken Kopfschmerzattacken empfohlen

- Serotoninrezeptor-Agonisten: Lasmiditan (bei Kontraindikationen gegen den Einsatz von Triptanen)

- CGRP-Rezeptor-Antagonisten ("Gepante"): Rimegepant, Ubrogepant (bei Patienten, bei denen Analgetika oder Triptane nicht wirksam sind oder nicht vertragen werden)

- Ergotamin (Cave: Ergotamin darf nicht mit Triptanen kombiniert werden!)

- Migränestatus (Migräneattacken, die mehr als 72 Stunden dauern): Prednison 100 mg i.v. oder Dexamethason 4 - 8 mg i.v.

- Kindliche Migräne: Paracetamol, 10 - 15 mg/kgKG, oder Ibuprofen, 10 - 15 mg/kgKG; bei Kindern unter 10 Jahren gegen Übelkeit Domperidon (20–30 mg p.o.); oft hilft bei kleineren Kindern schon ein kurzer "Mittagsschlaf", um die Migräne-Attacke zu beenden. Zur Behandlung von Migräneattacken bei Kindern ab dem 12. Lebensjahr sind in Deutschland Sumatriptan- und Zolmitriptan-Nasenspray zugelassen.[2]

- Migräne in der Schwangerschaft: Migräneattacken in der Schwangerschaft sollten möglichst nicht-medikamentös behandelt werden. Bei Übelkeit und Erbrechen kann Metoclopramid verwendet werden. Bei Unwirksamkeit kann unter strenger Indikationsstellung auch Ondansetron eingesetzt werden. Im 1. und 2. Trimenon kommen zur Analgesie ASS, Ibuprofen und Metamizol zum Einsatz. Im 3. Trimenon sollte stattdessen Paracetamol verwendet werden. Sumatriptan und Rizatriptan sind nach aktuellem (2025) Kenntnisstand während der Schwangerschaft ebenfalls unbedenklich.[2]

Einsatz von Triptanen

Mittelschwere Migräneattacken sollten individuell einem spezifischen Migränemanagement mit Ergotaminen und Triptanen unterworfen werden. Von den Triptanen gibt es mehr als 20 verschiedene Darreichungsformen mit unterschiedlichen pharmakokinetischen Eigenschaften, die auf (fast) alle Besonderheiten der Patienten eingehen (Zolmitriptan, Naratriptan, Rizatriptan, Almotriptan, Eletriptan, Frovatriptan).

Bei Migräne mit Aura sollten die Triptane erst nach Abklingen der Aura und mit Einsetzen der Kopfschmerzen verabreicht werden (wegen der vasokonstriktiven Wirkung). Triptane dürfen nicht bei bestehender koronarer Herzerkrankung und in der Schwangerschaft (Ausnahme: Sumatriptan) angewandt werden. Alle Triptane können wie Ergotamin bei zu häufiger Einnahme zu einer Erhöhung der Attackenfrequenzen und letztlich zu medikamenteninduziertem Dauerkopfschmerz führen.

Einsatz homöopathischer Mittel

Für die Homöopathie liegen randomisierte, placebokontrollierte Studien vor, die keine signifikante Wirksamkeit belegen.

Medikamentöse Anfallsprophylaxe

Bei der medikamentösen Migräneprophylaxe sollte mit dem Medikament der ersten Wahl begonnen und bei Nichtwirksamkeit auf das nächste Medikament umgestiegen werden; die Dosierung sollte langsam, einschleichend erfolgen.

- Betablocker (Wirksamkeit erwiesen für Metoprolol, 50–200 mg/Tag, Propranolol, 40–240 mg/Tag), Bisoprolol, 5–10 mg/Tag), langsam einschleichende Dosierung; Einnahme abends, um die Blutdruck senkende Wirkung zu "verschlafen".

- Flunarizin 5–10 mg, abends eingenommen, mit antidopaminerger, antihistaminerger, und antiserotonerger Wirkung (Calciumantagonist)

- diverse Antiepileptika wie Valproinsäure (500–600 mg/Tag) oder Topiramat (50– 100 mg/Tag, Dosierung langsam steigern mit 25 mg/Woche)

- Pizotifen oder Methysergid (5HT-Antagonisten)

- Onabotulinumtoxin A

- Amitriptylin (25mg/Tag), vor allem bei Kombination mit Spannungskopfschmerzen und/oder Depression

Bei Versagen anderer Prophylaxemedikamente können CGRP-Inhibitoren, wie Erenumab, Fremanezumab oder Galcanezumab eingesetzt werden.

Spezielle Prophylaxeschemata gibt es bei

- Menstrueller Migräne: Naproxen 500 mg/Tag (4 Tage vor und 3 Tage nach der Periode), und/oder Östradiol 100 Mikrogramm/Tag (oder Östrogenpflaster), wirksam auch langwirksame Triptane wie Naratriptan, (2,5 mg/Tag), Frovatriptan, (2,5 mg/Tag).

- Schwangerschaftsmigräne: Magnesium (300 mg/Tag, p.o.), Paracetamol (1 g, p.o. oder als Suppositorium) oder Betablocker (nicht in der Stillzeit).

Hinweis: Diese Dosierungsangaben können Fehler enthalten. Ausschlaggebend ist die Dosierungsempfehlung in der Herstellerinformation.

Weitere Maßnahmen

Die Entstehung von Migräneanfällen wird häufig durch Stressituationen, ungeregelte Schlafgewohnheiten, Hypoglykämie und ausgelassene Mahlzeiten, bestimmte Nahrungsmittel und Lebensmittelzusätze, Bewegungsmangel, Alkoholkonsum und Passivrauchen gefördert. Dem Patienten sollte diese Problematik erläutert werden. Ein selbst geführtes Anfallstagebuch kann Hinweise auf ein gehäuftes Auftreten von Anfällen unter bestimmten Bedingungen geben. Dadurch können für den Patienten Impulse zur Veränderung der Lebensführung resultieren.

Psychotherapeutische Verfahren, bei denen der Patient durch Verhaltenstherapie (autogenes Training, Biofeedback) erlernt, sich bei anbahnenden Schmerzen in einen Trance-ähnlichen Zustand zu versetzen, können den Umgang mit der Migräne erleichtern. Ebenso wirksam ist das Ausüben aerober Ausdauersportarten, wie Nordic-Walking, Schwimmen, Inline-Skating.

Zudem ist eine Wirksamkeit der externen supraorbitalen Stimulation des Nervus trigeminus und der remote electrical Neuromodulation (REN) zur Akuttherapie des Migräneanfalls belegt. Für die Wirksamkeit der Akupunktur liegen ebenfalls Hinweise vor, allerdings lässt die Studienlage bisher (2025) keine eindeutige Empfehlung zu.[2]

Quellen

- ↑ Migräne und Spannungskopfschmerz in Deutschland. Prävalenz und Erkrankungsschwere im Rahmen der Krankheitslast-Studie BURDEN 2020, Journal of Health Monitoring 2020

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 S1-Leitlinie Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne. AWMF Registernummer 030 - 057, abgerufen am 15.10.2025

- ↑ Karlsson WK et al. Comparative effects of drug interventions for the acute management of migraine episodes in adults: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2024

- ↑ Frimmer V. Migräneattacken: Besonders wirksame Triptane zu selten verordnet. Dtsch Arztebl 2024

Weblinks

- Leitlinien und Stellungnahmen

- S1-Leitlinie Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne. AWMF Registernummer 030 - 057, abgerufen am 15.10.2025

- S1-Leitlinie Kopfschmerz bei Übergebrauch von Schmerz- oder Migränemitteln (Medication Overuse Headache = MOH). AWMF Registernummer 030 - 131, abgerufen am 15.10.2025

- Informationen für Patienten

- Selbsthilfegruppen der Migräneliga e.V., abgerufen am 05.10.2024