Akute Niereninsuffizienz (Katze)

Synonyme: Akutes Nierenversagen, akute Nierenschädigung, akute Nierenerkrankung, ANI

Englisch: acute kidney injury(AKI)

Definition

Unter einer akuten Niereninsuffizienz, kurz ANI, versteht man eine Form der Niereninsuffizienz bei der Katze, die durch einen progressiven Verlust der Nierenfunktion aufgrund einer akut einwirkenden Noxe gekennzeichnet ist.

Ätiologie

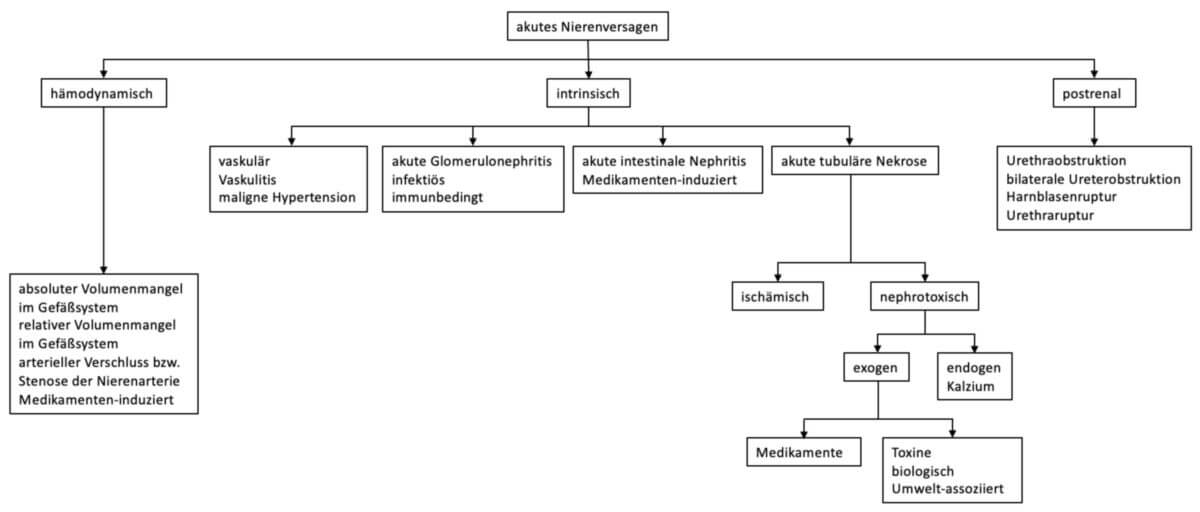

Die Ursachen einer akuten Niereninsuffizienz sind vielfältig und werden aus klinisch-funktionellen Gründen in drei große Gruppen mit mehreren Untergruppen unterteilt:

- hämodynamische (prärenale) Auslöser

- intrinsische (renale) Auslöser

- postrenale Auslöser

Folgende Auslöser können zu einer akuten Niereninsuffizienz führen:

| Gruppe | Auslöser |

|---|---|

| Nierenischämie: | |

| Nephrotoxische Substanzen: |

|

| Primäre Nierenerkrankungen: |

|

Pathophysiologie

Die pathophysiologischen Prozesse einer akuten Niereninsuffizienz können in vier Phasen unterteilt werden:

- Initialphase

- Extensionsphase

- Phase der Aufrechterhaltung

- Erholungsphase

Die Initialphase ist jene Phase der Nierenschädigung, die mit einer verminderten glomerulären Filtrationsrate einhergeht. Sie ist recht kurz, dauert nur ein bis zwei Tage an und ist sowohl klinisch als auch hinsichtlich der Laborparameter unauffällig. In der daran anschließenden Extensionsphase wird die vom auslösenden Insult initiierte Nierenschädigung teilweise auch unabhängig davon fortgeführt. Diese Phase ist durch Ischämie, Hypoxie und Entzündung von Nierengewebe gekennzeichnet. Die Phase der Aufrechterhaltung des Nierenschadens kann unterschiedlich lang andauern (Tage bis Wochen). In dieser Zeit sind oligurische oder polyurische Episoden möglich. Im Rahmen der Erholungsphase kommt es dann zu einer progressiven Normalisierung der Nierenfunktion. Sowohl die Harnproduktion als auch die Laborparameter normalisieren sich, wobei der Zeitpunkt der Genesung nicht genau festgemacht werden kann, da sich die Nieren möglicherweise nie vollständig vom Schaden erholen.

Bei der akuten Niereninsuffizienz laufen folgende pathophysiologischen Mechanismen der Reihe nach ab:

- Katecholamin-induzierte Vasokonstriktion der afferenten Arteriolen mit daran anschließendem verminderten Nierenblutfluss.

- Es kommt zum Anschwellen und zur Fusion der Podozyten und dadurch zu einem verminderten Fenestrationsdurchmesser, woraus eine veränderte glomeruläre Permeabilität resultiert.

- Bildung eines rückwärtigen Lecks durch beschädigte Tubuluszellen mit Rezirkulation von Abbauprodukten und toxischen Substanzen.

- Folglich bilden sich desquamierte Epithelzellen, Pigment und Kristalle, die zu einer Obstruktion des Tubuluslumens führen. Dadurch erhöht sich der Druck im proximalen Tubuluslumen, worauf es zu einer Ausdehnung der Bowman-Kapsel kommt.

Klinik

Betroffene Tiere leiden in der Regel an Anorexie, Lethargie, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Polyurie und Polydipsie (PU/PD) oder Oligurie/Anurie sowie Schwäche. Die weiteren Symptome hängen stark von der auslösenden Ursache ab (z.B. weitere systemische Symptome nach Kontakt mit einem Nephrotoxin).

Bei der körperlichen Untersuchung fallen v.a. Dehydratation, urämischer Foetor ex ore und ulzerative Läsionen in der Maulhöhle auf. Bei der Palpation zeigen sich vergrößerte Nieren, Tachykardie und Schmerzen im Flankenbereich.

Diagnose

Die Diagnose kann unter Berücksichtigung möglicher Differenzialdiagnosen in den meisten Fällen rasch gestellt werden. Hierfür sind neben einer umfangreichen Anamnese und klinischen Untersuchung unterschiedliche Untersuchungsmethoden notwendig:

- Blutbild

- bildgebende Verfahren (Ultraschalluntersuchung des Abdomens, Röntgen, Computertomographie)

- Messung der glomerulären Filtrationsrate

- Urin-Protein/Urin-Kreatinin-Quotient

- Messung der renalen Biomarker

- fraktionierte Elektrolytausscheidung

- Blutdruckmessung

- Biopsie inkl. Zytologie

- Zystoskopie

Akut vs. chronisch

Die Unterscheidung zwischen einer akuten und einer chronischen Nierenerkrankung kann anhand folgender Befunde getroffen werden:

| Parameter | akute Niereninsuffizienz | chronische Niereninsuffizienz |

|---|---|---|

| Symptombeginn: | rasch | graduell |

| Allgemeinbefinden: | gut | schlecht |

| Harnvolumen: | Polyurie/Anurie/Oligurie | Polyurie |

| Hämatokrit: | normal bis ↑ | Anämie |

| Kalium: | ↑ (normal) | ↓ (normal) |

| Harnsediment: | aktiv | nicht aktiv |

| Therapie: | oft erfolgreich | unterstützend |

| Nierengröße: | normal bis ↑ | klein, höckrig |

| Nierenbiopsie: | Nephritis/Nekrose | Fibrose/Atrophie |

Graduierung

Die akute Niereninsuffizienz kann mittels IRIS-Einteilung in 5 Grade unterteilt werden:

| Grad | Kreatininkonzentration | Klinik |

|---|---|---|

| 1 | < 1,6 mg/d (< 140 µmol/l) |

|

| 2 | 1,7 bis 2,5 mg/dl (141 bis 220 µmol/l) |

|

| 3 | 2,6 bis 5,0 mg/dl (221 bis 439 µmol/l) |

|

| 4 | 5,1 bis 10,0 mg/dl (440 bis 880 µmol/l) | |

| 5 | > 10,0 mg/dl (> 880 µmol/l) |

Therapie

Ziel der Therapie ist die Vermeidung weiterer Nierenschädigungen sowie die gleichzeitige Förderung der Regeneration. Zusätzlich müssen Maßnahmen getroffen werden, damit die renale Sauerstoffversorgung verbessert, der Stoffwechselbedarf verringert und die Urinausscheidung gefördert wird. Parallel dazu sind sämtliche toxischen Einwirkungen abzustellen, damit eine Unterbrechung der entzündlichen Prozesse erzielt und eine Regeneration der Tubuluszellen gefördert wird.

Die besten Ergebnisse können bei einer Behandlung während der Initial- und Extensionsphase erreicht werden.

Infusionstherapie

Der Grundpfeiler der Behandlung einer akuten Niereninsuffizienz ist eine aggressive und konsequente intravenöse Flüssigkeitssubstitution. Diese erfolgt in der Regel mit einer isotonischen Lösung (z.B. Ringer-Laktat-Lösung), wobei bei Hyperkaliämie eine 0,9 %ige NaCl-Lösung verwendet werden muss. Die Dehydratation sollte innerhalb der ersten 6 Stunden korrigiert werden:

- Defizit (ml) = % Dehydratation x Körpergewicht (kg) x 1000 ml

Die Infusionstherapie muss durch die regelmäßige Bestimmung der Urinausscheidung (alle 2 bis 3 Stunden) sowie des Dehydratationszustands des Tiers genau überwacht werden.

Säure-Basen-Haushalt

Neben der regelmäßigen Elektrolytkontrolle und ggf. auch Substitution, ist eine vorliegende metabolische Azidose umgehend zu korrigieren. Mittels Blutgasanalyse wird die Menge an notwendigem Natriumbikarbonat (mEq) wie folgt berechnet:

- Körpergewicht (kg) x 0,3 x Basendefizit oder 0,5 - 1,0 meEq/kg

Dabei wird die Hälfte der errechneten Bikarbonatmenge als Infusion über 30 Minuten verabreicht, während die andere Hälfte mit der intravenösen Flüssigkeitstherapie über die nächsten 4 Stunden appliziert wird.

Fütterung

Im Zuge der Therapie ist eine adäquate Ernährung besonders wichtig, um die Körperkondition sowie den Genesungsprozess zu fördern. Um eine Futteraversion zu vermeiden, sollten bei inapparenten Verläufen in der ersten Phase keine Nierendiät oder gar Futterzusätze angeboten werden. Durch das Setzen einer Ösophagussonde kann dennoch eine ideale Fütterung gewährleistet werden. Die über die Sonde zugegebene Flüssigkeit muss dabei unbedingt in den Flüssigkeitsplan mit einberechnet werden. Mithilfe folgender Formel kann der Energiegrundbedarf der Katze berechnet werden:

- (30 x kgKG) + 70 = kcal/Tag

Symptomatische Behandlung

Aufgrund der meist schwer ausgeprägten Azotämie leiden die Katzen zusätzlich an einer Vielzahl an urämischen Komplikationen (u.a. Übelkeit und Erbrechen). Neben antiemetischen Medikamenten, z.B.

- Maropitant 1 mg/kgKG 1x täglich p.o. oder

- Ondansetron 1 mg/kgKG 1x täglich p.o.) sind auch Säureblocker, z.B.

- Omeprazol 0,5 mg/kgKG 1x täglich p.o. indiziert.

Die häufig vorherrschende Hypertonie wird meist durch die Überhydratation zusätzlich verschlimmert. Als Wirkstoff der 1. Wahl gilt Amlodipin (0,625 bis 1,25 mg/kgGK 1x täglich p.o.). Bei schwerwiegenden Hypertensionen (> 180 mmHg bei mehreren Messungen) können höhere Dosierungen notwendig sein.

Hinweis: Diese Dosierungsangaben können Fehler enthalten. Ausschlaggebend ist die Dosierungsempfehlung in der Herstellerinformation.

Kann dennoch kein Therapieerfolg erzielt werden, ist eine Hämodialyse oder gar eine allogene Nierentransplantation als letzte Möglichkeit in Erwägung zu ziehen.

Literatur

- Schmidt V, Horzinek MC (Begr.), Lutz H, Kohn B, Forterre F (Hrsg.). 2015. Krankheiten der Katze. 5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Enke Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co KG. ISBN: 978-3-8304-1242-7

- Ettinger SJ, Feldman EC, Coté E. 2017. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Diseases of the dog and cat. Eight edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, Inc. ISBN: 978-0-3233-1211-0