Hepatitis B

Englisch: Hepatitis B

Definition

Die Hepatitis B ist eine durch Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus ausgelöste Form der Virushepatitis.

ICD-Klassifikation

- B16.-: Akute Virushepatitis B

- B16.0: Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) und mit Coma hepaticum

- B16.1: Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) ohne Coma hepaticum

- B16.2: Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus mit Coma hepaticum

- B16.9: Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus und ohne Coma hepaticum

- B18.0: Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus

- B18.1: Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus

Epidemiologie

Die Hepatitis B ist weltweit die häufigste Form der Virushepatitis. In Deutschland wurden im Jahr 2022 dem RKI 16.144 Hepatitis-B-Fälle gemeldet, das entspricht einer Inzidenz ca. 2/10.000. Der Wert lag damit nahezu doppelt so hoch wie im Zeitraum 2019 bis 2021.[1]

Weltweit tragen wahrscheinlich über 200 Millionen Menschen das Virus. In einigen asiatischen Ländern beträgt die Prävalenz etwa 15%.

Erreger

Erreger der Hepatitis B ist das Hepatitis-B-Virus (HBV). Es handelt dabei um ein DNA-Virus der Familie der Hepadnaviridae. Aus der Gruppe der Hepatitis-Viren ist es das einzige DNA-haltige Virus; die anderen Hepatitis-Viren sind RNA-Viren.

Das HBV besteht aus einer Hülle (Surface), dem Kern (Core), der DNA und der DNA-Polymerase. Entsprechende Virusbestandteile können diagnostisch nachgewiesen werden:

Hinweis: Die Bestandteile lassen sich serologisch und immunhistologisch im Leberpunktat nachweisen. Eine Ausnahme bildet das HBcAg, ein Nachweis dieses Antigens gelingt nur histologisch in Leberzellkernen.

Infektionsweg

Eine Übertragung von Hepatitis-B-Viren kann auf folgende Weise erfolgen:

- Parenteral: durch Kontakt mit Blut und Blutprodukten, bzw. durch kontaminierte (unsterile) Instrumente, z.B. durch gemeinsam benutzte Nadeln bei i.v.-Drogenkonsum, in Tattoostudios

- Sexuell: durch Geschlechtsverkehr

- Perinatal: Insbesondere in Ländern mit einer hohen Inzidenz an Virusträgern (z.B. Afrika, Südostasien) erfolgt die vertikale Virusübertragung häufig während der Geburt von der Mutter auf das Kind. Aus diesem Grund erfolgt ein Screening aller Schwangeren auf HBsAg nach der 32. SSW.

Infektiösität

In der Frühphase der Infektion und bei HBeAg-positiven HBV-Trägern ist fast jedes Viruspartikel infektiös, in der Spätphase und bei HBeAg-negativen Trägern dagegen meist nur jedes 100ste bis 1.000ste Viruspartikel. Das bedeutet, dass in der Frühphase bereits kleinste Mengen Blut das Virus übertragen können, wenn es über (selbst geringfügige) Verletzungen der Haut oder Schleimhaut in den Körper gelangt. Das Hepatitis-B-Virus findet sich nahezu in allen Körperflüssigkeiten, neben dem Blut ist es zudem in Speichel, Tränenflüssigkeit, Sperma, Vaginalsekret, Menstrualblut und Kolostrum enthalten, wenngleich in wesentlich geringeren Konzentrationen.[2]

Im Vergleich zum HIV, dem Erreger von AIDS, ist die Infektiosität des Hepatitis-B-Virus ungleich höher. Eine Ansteckungsfähigkeit besteht unabhängig von den Symptomen prinzipiell solange, wie entweder HBsAg, HBeAg oder HBV-DNA als Marker der Virusvermehrung nachweisbar sind.

Inkubationszeit

Die Inkubationszeit beträgt 45 bis 180 Tage. Die Dauer ist vor allem abhängig von der Erregerdosis, dem Infektionsweg und dem Immunstatus des Exponierten.

Klinik

Die Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus ist eine systemische Infektion. Der Krankheitsverlauf basiert auf der individuellen Immunantwort des Infizierten. Die Chronifizierung der Hepatitis B wird durch eine Immunsuppression begünstigt.

Bei etwa einem Drittel der betroffenen Erwachsenen führt die HBV-Infektion zum klinischen Bild einer akuten ikterischen Hepatitis. Bei einem weiteren Drittel der Infizierten sind anikterisch verlaufende Erkrankungen zu erwarten. Ein weiteres Drittel der Infektionen verläuft asymptomatisch und ist somit nur serologisch nachzuweisen. Etwa 0,5 bis 1% aller Infektionen nehmen einen fulminanten Verlauf mit Entwicklung eines akuten Leberversagens.

Akute Hepatitis B

Die Erkrankung beginnt meist mit einer Prodromalphase mit unspezifischen Symptomen, u.a. Appetitlosigkeit, Gelenkschmerzen, Unwohlsein, Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Drei bis 10 Tage später beginnt bei einem Teil der Erkrankten die ikterische Phase. Dabei kommt es zur Dunkelfärbung des Urins und zum Auftreten eines Ikterus. Dieser erreicht seinen Höhepunkt nach 1 bis 2 Wochen und blasst dann innerhalb von 2 bis 4 Wochen wieder ab. Bei Kindern kann darüber hinaus eine papulöse Akrodermatitis auftreten (Gianotti-Crosti-Syndrom).

Über 90 % der akuten Hepatitis-B-Erkrankungen beim Erwachsenen heilen vollständig aus und führen zu einer lebenslangen Immunität.

Chronische Hepatitis B

Bis zu 10 % der HBV-infizierten Erwachsenen entwickeln einen chronischen Verlauf, häufig ohne dass zuvor eine akute Erkrankung bemerkt wurde. Von einer chronischen Infektion spricht man, wenn die akute Hepatitis nicht innerhalb von 6 Monaten ausheilt. Die Parameter HBs-Ag, HBe-Ag und HBV-DNA sind somit länger als 6 Monate nachweisbar, ohne dass spezifische Antikörper, wie Anti-HBs und Anti-HBe, entstehen.

Bei einer Infektion unter der Geburt ist die Rate an chronischen Verläufen deutlich höher, sie beträgt etwa 90 %. Aber auch Kleinkinder (bis zum Alter von 3 Jahren) und immundefiziente Personen entwickeln in etwa 30 bis 90 % aller Fälle eine chronische HBV-Infektion.

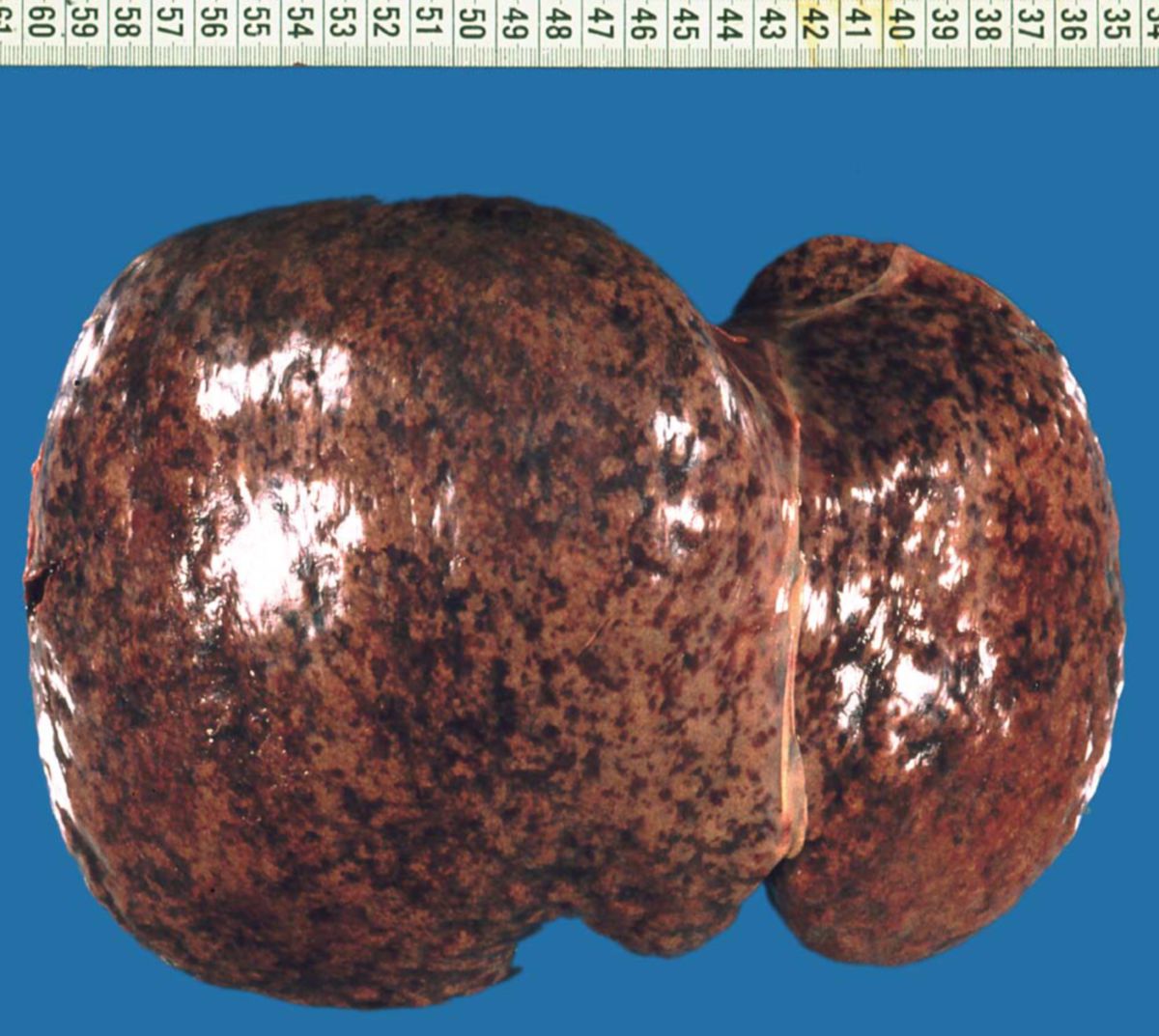

Infolge einer chronischen Hepatitis B kann eine Leberzirrhose oder ein Leberzellkarzinom (HCC) entstehen. Das Risiko der Zirrhose und des Karzinoms wird durch Alkoholabusus und eine zusätzlich vorliegende Infektion mit dem Hepatitis-C-Virus exponentiell gesteigert. Als Konsequenz der Leberzirrhose treten u.a. Aszites, Hepatische Enzephalopathie, Ösophagusvarizen und Störungen des Eiweißstoffwechsels auf.

Diagnostik

Die Primärdiagnostik entspricht dem allgemeinen Vorgehen bei Verdacht auf Virushepatitis. Der Nachweis der Hepatitis B umfasst serologische Untersuchung mit Nachweis von spezifischen Antigenen und Antikörpern. Zunehmend gewinnt auch die direkte Bestimmung der DNA des Erregers durch die PCR (HBV-DNA-PCR) Bedeutung.

siehe Hauptartikel: Hepatitis-B-Serologie

Antigen- und Antikörperdiagnostik

Der Beweis einer frischen Infektion erfolgt durch den Nachweis von HBs-Ag und Anti-HBc-IgM im Serum. Jedoch kann HBs-Ag auch trotz Infektion negativ sein. Die Antigene und Antikörper folgen einem charakteristischen zeitlichen Verlauf.

Zunächst treten HBs-Ag und HBe-Ag auf. Das HBc-Ag ist nicht nachzuweisen, da sich die ersten Antikörper des Organismus vom Typ IgM gegen dieses Antigen richten. Nach etwa 6 Wochen verschwinden das HBs-Ag und das HBe-Ag und es treten spezifische Antikörper Anti-HBs-AK und Anti-HBe-AK auf, sowie ebenfalls Anti-HBc-AK vom Typ IgG. Diesen Wechsel bezeichnet man als Serokonversion. Die Antikörper gegen HBc persistieren in der Regel lebenslang ("Serumnarbe").

Bei isoliertem Verschwinden von HBe-Ag und Auftreten von Anti-HBe-Ak spricht man auch von einer partiellen Serokonversion.

DNA-Diagnostik

Der Nachweis von HBV-DNA ist bei einer unkomplizierten Infektion bis etwa 8 Wochen nach Infektion möglich. Der Nachweis der DNA erfolgt durch die HBV-DNA-PCR. Ist die HBV-DNA länger als 8 Wochen nach Infektion nachweisbar, ist eine Chronifizierung wahrscheinlich.

Der Nachweis von HBV-DNA dient unter anderem der Bestimmung der Infektiosität. Dies gilt insbesondere dann, wenn nur Hbs-Ag, jedoch keine weiteren Antikörper und Antigene nachweisbar sind. In diesem Fall spricht der DNA-Nachweis für ein bestehendes Infektionsrisiko.

Zur Verlaufs- und Therapiekontrolle kann der DNA-Nachweis genutzt werden, um eine Aussage zur Replikationsrate des Virus zu machen.

Stufendiagnostik

Die Stufendiagnostik der Hepatitis B orientiert sich am Krankheitsverlauf.

Akute HBV-Infektion

- Initial: Bestimmung von HBsAg und Anti-HBc

- HBsAg: positiv und Anti-HBc: positiv → weitere Diagnostik:

- HBeAg

- Anti-HBe

- Anti-HBc-IgM

- HBsAg: positiv und Anti-HBc: negativ → weitere Diagnostik:

- HBsAg-Bestätigungstest (Ausschluss falsch-positive Reaktion)

- falls positiv → weitere Diagnostik:

- HBeAg

- HBV-DNA

- nach 2– 4 Wochen Kontrolle: HBsAg, Anti-HBc und Anti-HBc-IgM

- falls positiv → weitere Diagnostik:

- HBsAg-Bestätigungstest (Ausschluss falsch-positive Reaktion)

- HBsAg: negativ und Anti-HBc: positiv→ weitere Diagnostik:

- Anti-HBs

- falls Anti-HBs positiv → Ausheilung; evt. Kontrolle

- falls Anti-HBs negativ → Anti-HBc-IgM, Anti-HBe; HBV-DNA quantitativ

(DD: kürzliche HBV-Infektion/HBV-Escape-Variante/„Anti-HBc-only“)

Kontrolle im Verlauf bis Anti-HBs ≥10 IU/l

- Anti-HBs

- HBsAg: positiv und Anti-HBc: positiv → weitere Diagnostik:

Persistierende HBV-Infektion

- Initial: Bestimmung von HBsAg und Anti-HBc

- HBsAg: positiv und Anti-HBc: positiv → weitere Diagnostik:

- HBeAg

- Anti-HBe

- Anti-HBc-IgM (bei DD: akute Hepatitis B)

- HBV-DNA quantitativ

- Anti-HDV

- HBsAg: positiv und Anti-HBc negativ → weitere Diagnostik:

- HBsAg-Bestätigungstest (Ausschluss falsch-positive Reaktion)

- falls positiv → weitere Diagnostik:

- HBeAg

- HBV-DNA (DD: kürzliche/okkulte HBV- Infektion)

- nach 2– 4 Wochen Kontrolle: HBsAg, Anti-HBc und Anti-HBc-IgM

- falls positiv → weitere Diagnostik:

- HBsAg-Bestätigungstest (Ausschluss falsch-positive Reaktion)

- HBsAg: negativ und Anti-HBc: positiv→ weitere Diagnostik:

- Anti-HBs

- falls Anti-HBs ≥10 IU/l → ausgeheilte Hepatitis B

- falls Anti-HBs negativ → (< 10 IU/l): „Anti-HBc-only“-Status/okkulte Hepatitis B; bei klinischen Symptomen oder Frage der Infektiosität: HBV-DNA quantitativ

- Anti-HBs

- HBsAg: positiv und Anti-HBc: positiv → weitere Diagnostik:

Hinweise

- Für niedergelassene Ärzte bedeuten die wiederholten Blutabnahmen und Patientenkontakte bei dieser mehrstufigen Diagnostik einen deutlich erhöhten logistischen Aufwand (der auch zusätzliche Kosten bedingt).

- Die Anforderung "Anti-HBs, HBsAg, Anti-HBc, falls positiv Anti-HBc-IgM" kann bei unklarem Status folgende Patienten in der Regel sicher identifizieren:

- geimpfte, immune Patienten

- durchstandene Hepatitis-Infektionen

- frische Infektionen

- chronische Infektionen

Therapie

Akute Hepatitis B

Da die akute Hepatitis B eine hohe Spontanheilungsrate beim Erwachsenen zeigt, besteht hier keine Therapieindikation für die aktuell verfügbaren antiviralen Medikamente. Es erfolgt eine symptomatische Therapie mit allgemeinen Maßnahmen (z.B. Bettruhe). Kommt es jedoch zu einem Abfall des Quick-Wertes unter 50 % oder zu einer Einschränkung der Lebersynthese (relevante Hypoalbuminämie oder Nachweis von freiem Ammoniak) ist eine sofortige Therapie mit Hemmstoffen der HBV-DNA-Polymerase angezeigt.

Die Behandlung einer fulminanten Hepatitis erfolgt mit einem hochwirksamen Nukleosid- oder Nukleotidanalogon. Weiterhin sollte der Patient frühzeitig in einem Transplantationszentrum betreut werden.

Chronische Hepatitis B

Alle Patienten mit chronischer Hepatitis B sind grundsätzlich Kandidaten für eine antivirale Therapie. Ziel dieser ist es die HBV-DNA dauerhaft unterhalb der Virusnachweisgrenze zu supprimieren. In der Wahl der Therapie werden die Höhe der Virusreplikation im Serum, der Entzündungs- und Fibrosestatus und die Höhe der Serumtransaminasen berücksichtigt.

Therapeutisch stehen neben Interferon-alpha (bzw. Peginterferon alpha) Nukleosid- und Nukleotidanaloga zur Verfügung:

- Alpha-Interferon:

- Therapiedauer: in der Regel 48 Wochen

- Indikation: Zur primären Behandlung einer chronischen Hepatitis B bei HBeAg-positiven und HBeAg-negativen Patienten mit kompensierter Lebererkrankung. Besonders geeignet für diese Therapie sind Patienten mit hohen Transaminasen (> 2-fach der Norm), nicht zu hoher Virämie (< 108 IE/ml) und Genotyp A2. Bei diesen werden bleibende Heilungsraten von ca. 30 % erreicht.

- Kontraindikation: Schwangerschaft und Patienten mit dekompensierter oder fortgeschrittener Leberzirrhose.

- Nebenwirkungen: Bei über der Hälfte treten grippeähnliche Symptome wie Fieber und Müdigkeit auf. Seltener treten darüber hinaus ein starker Gewichtsverlust und Haarausfall auf.

- Antivirale Substanzen (Nukleosid- und Nukleotidanaloga):

- Therapiedauer: Meistens müssen diese Mittel dauerhaft gegeben werden, da bei Absetzen die Virämie und die Transaminasen wieder ansteigen. Ggf. kann die Therapie nach bestätigtem HBsAg-Verlust beendet werden.

- Indikation: Bei Versagen oder Nichtansprechen der Interferon-Therapie, bei Patienten mit niedriger Entzündungsaktivität, bei Leberzirrhose oder hoher Viruslast.

- Präparate: Es sollten Analoga mit hoher genetischer Resistenzbarriere (z.B. Entecavir oder Tenofovir) verwendet werden.

- Hinweis: Wichtig ist die regelmäßige Kontrolle der HBV-DNA alle 3 Monate bzw. bei stabilem Verlauf alle 6 Monate, um die Therapieadhärenz zu überprüfen und Resistenzen rechtzeitig zu erkennen. Bei der Entwicklung einer Resistenz muss die Therapie umgehend angepasst werden.

Prophylaxe

Eine gezielte Prophylaxe der Hepatitis B ist nur durch eine effektive Immunisierung möglich. Die Schutzimpfung bietet einen ausreichenden Schutz vor einer Erkrankung. Der Organismus bildet als Antwort auf den Impfstoff Anti-HBs-Antikörper aus.

In Deutschland stehen monovalente Hepatitis-B-Impfstoffe, bivalente Kombinationsimpfstoffe (gegen Hepatitis A und B) sowie hexavalente Kombinationsimpfstoffe mit einer Hepatitis-B-Komponente für Kinder zur Verfügung.

In Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff und Impfschema besteht eine vollständige Grundimmunisierung aus 3 bzw. 4 Impfstoffdosen. Zur Kontrolle des Impferfolgs steht ein Anti-HBs-Test zur Verfügung. Als erfolgreiche Grundimmunisierung gilt das Erreichen eines Anti-HBs-Wertes von ≥ 100 IE/L 4 bis 8 Wochen nach der letzten Impfstoffdosis.

Als kurzfristige Expositionsprophylaxe kann durch Anwendung eines Hepatitis-B-Hyperimmunglobulins eine passive Immunisierung erfolgen.

Aktive Immunisierung

Die aktive Immunisierung gegen Hepatitis B erfolgt mit einem rekombinant hergestellten Spaltimpfstoff.

Grundimmunisierung

Die Grundimmunisierung erfolgt zusammen mit Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Haemophilus influenzae Typ b, Poliomyelitis und Pneumokokken im Alter von 2, 4 und 11 Lebensmonaten. Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Dosis im Alter von 3 Monaten. Der Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis sollte 6 Monate betragen. Bei unvollständiger oder fehlender Grundimmunisierung sollte die Impfung bis zum 18. Lebensjahr nachgeholt werden.

Indikationsimpfung

Darüber hinaus empfiehlt die STIKO die Impfung gegen Hepatitis B im Erwachsenenalter für besonders gefährdete Personengruppen (Indikationsimpfung):

- Für Personen, bei denen ein schwerer Verlauf einer Hepatitis-B-Erkrankung zu erwarten ist (z.B. HIV-Positive, Hepatitis-C-Positive, Dialysepatient) oder mit erhöhtem nichtberuflichem Expositionsrisiko (z.B. Kontakt zu HBsAg-Trägern in Familie/Wohngemeinschaft, Sexualverhalten mit hohem Infektionsrisiko, i.v.-Drogenkonsum, Strafgefangene, ggf. Patient psychiatrischer Einrichtungen).

- Berufsimpfung bei Personen mit erhöhtem beruflichen Expositionsrisiko (z.B. Personal in medizinischen Einrichtungen, Sanitäts- und Rettungsdienst, Polizisten, Personal von Gefängnissen, Asylbewerberheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen)

- Reiseimpfung nach individueller Gefährdungsbeurteilung

Anmerkungen

Eine routinemäßige serologische Testung zum Ausschluss einer vorbestehenden HBV-Infektion vor Impfung gegen Hepatitis B ist nicht notwendig. Im Falle einer Indikationsimpfung werden 4-8 Wochen nach der 3. Impfstoffdosis serologische Kontrollen (Anti-HBs quantitativ) zur Bestimmung des Impfschutzes empfohlen. Eine erfolgreiche Impfung ist gekennzeichnet durch Anti-HBs von über 100 IE/l.

Schwangerschaft

Entsprechend den Mutterschafts-Richtlinien ist bei allen Schwangeren nach der 32. Schwangerschaftswoche, möglichst nahe am Geburtstermin, das Serum auf HBsAg zu untersuchen. Bei positivem Ergebnis wird bei dem Neugeborenen innerhalb von 12 Stunden nach der Geburt mit der Grundimmunisierung begonnen. Dabei wird eine Simultanimpfung (aktive und passive Immunisierung) an unterschiedlichen Extremitäten verabreicht. Anschließend wird der monovalente Impfstoff im Alter von 1, 2 und 12 Monaten oder im Alter von 1 und 6 Monaten verabreicht. Beim 0-1-2-12-Monate-Schema können die letzten beiden Dosen mit einem hexavalenten Impfstoff verabreicht werden. Nach Abschluss der Grundimmunisierung sollte einer serologische Titerkontrolle beim Säugling erfolgen.

Meldepflicht

Dem Gesundheitsamt wird gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 IfSG der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an akuter Virushepatitis sowie gemäß § 7 Abs. 1 IfSG alle Nachweise von Hepatitis-B-Virus und Hepatitis-D-Virus namentlich gemeldet.

Quiz

Literatur

- Laborlexikon.de, abgerufen am 19.03.2021

- Robert-Koch-Institut: Hepatitis B, abgerufen am 19.03.2021

- Epidemiologisches Bulletin 2020 Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut, abgerufen am 19.03.2021

- Zeitlicher Verlauf der Hepatitis-B-Serologie

Quellen

Bildquelle

- Bildquelle für Flexikon-Quiz: © KI generiert und adaptiert nach CDC / Unsplash