Theophyllin

Handelsnamen: Aerobin®, Afonilum®, Bronchoretard® u.v.a.

Englisch: theophylline

Definition

Theophyllin ist ein Arzneistoff, der zu den Xanthinderivaten gehört und vor allem im Rahmen der Therapie des Asthma bronchiale eingesetzt wird.

Geschichte

Der Begriff Theophyllin lässt sich auf Teeblätter zurückführen, aus denen der Arzt Albrecht Kossel im Jahr 1888 das erste Mal geringe Mengen des Stoffes isolierte. Ausgehend von 1,3-Dimethylharnsäure, gelang bereits kurze Zeit danach die synthetische Herstellung.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde für Theophyllin das erste Mal ein therapeutischer Nutzen beschrieben. Zunächst wurde es als Diuretikum sowie für die Behandlung der Angina pectoris eingesetzt. Ab 1922 folgte die Verwendung in der Asthmatherapie. Durch die Entwicklung neuer Präparate mit retardierter Wirkstofffreisetzung konnte ab ca. 1970 eine Dauertherapie des Asthma bronchiale ermöglicht werden. Heute gilt Theophyllin als Alternativmedikament bei der Behandlung von COPD und Asthma brochiale. Bei akuter Exazerbation einer obstruktiven Lungenerkrankung wird die Gabe von Theophyllin hingegen nicht mehr empfohlen.

Chemie

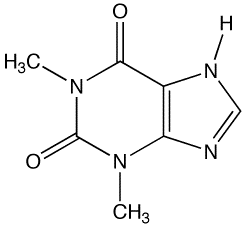

Die Summenformel von Theophyllin lautet C7H8N4O2. Die molare Masse beträgt 180,16 g/mol, der Schmelzpunkt liegt zwischen 270 und 274 °C. Bei Raumtemperatur ist Theophyllin ein weißes, geruchsloses, kristallines Pulver mit bitterem Geschmack. In verdünnten Säuren oder Basen ist es gut löslich. Da sich Theophyllin in Wasser schlechter lösen lässt, wurden für die einfachere Handhabung verschiedene Theophyllinsalze entwickelt.

Strukturformel

Vorkommen

In der Natur kommte Theophyllin mit anderen Purinalkaloiden wie Koffein und Theobromin u.a. in Guraná, Kakao, Mateblättern und Teeblättern vor. In Kaffee bohnen und Kolanüssen sind ebenfalls Spuren enthalten. Im Vergleich zu Koffein oder Theobromin ist der natürliche Gehalt von Theophyllin in diesen Pflanzen jedoch sehr gering (ca. 0,03 bis 0,25%).

Wirkmechanismus

Der genaue Wirkmechanismus ist noch nicht vollständig geklärt (Stand 2024). In der Literatur wird eine Kombination unterschiedlicher Wirkmechanismen vermutet:

Wirkung an Adenosinrezeptoren

Theophyllin ist ein unspezifischer Antagonist an Adenosinrezeptoren mit etwa gleichwertiger Blockierung der A1- und A2- sowie geringerer Wirkung an Adenosin-A3-Rezeptoren

- Herz: u.a. positive Inotropie, positive Chronotropie

- Bronchodilatation

Wirkung an Phosphodiesterasen

- Hemmung der Phosphodiesterase 3 (PDE3) und dadurch Erhöhung der intrazellulären cAMP-Konzentration mit Bronchodilatation und Bronchospasmolyse

- Hemmung der Phosphodiesterase 4 (PDE4) und dadurch reduzierte Ausschüttung von Entzündungsmediatoren mit nachfolgend antiinflammatorischer Wirkung

Weitere Wirkungen

Darüber hinaus wurden nach der Gabe von Theophyllin weitere Wirkungen beobachtet:

- erhöhter Zilienschlag des Flimmerepithels

- in höheren Konzentrationen: Calcium-Freisetzung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum (SR), dadurch Kontraktion glatter Muskulatur

- Blutdruckabfall (periphere Vasodilatation)

- gesteigerte Diurese durch erhöhte Nierendurchblutung

- Zentralnervöse Stimulation, vor allem des Atemzentrums

Pharmakokinetik

Theophyllin wird überwiegend durch Cytochrom-P450-Enzyme in der Leber in mehreren Schritten zu inaktiven Metaboliten wie 1-Methylharnsäure metabolisiert. Etwa 10 % werden unverändert renal ausgeschieden. Bei Neugeborenen wird Theophyllin zusätzlich zu Koffein methyliert.

Die Plasmaproteinbindung beträgt ca. 50 %. Die Plasmahalbwertszeit liegt bei Erwachsenen zwischen 6 und 9 Stunden. Bei Kindern und Rauchern ist sie auf ca. 4 Stunden reduziert.

Die gleichzeitige Gabe von Medikamenten, die auf das Cytochrom-P450-Enzymsystem wirken oder durch dieses metabolisiert werden, kann die Plasmahalbwertszeit erheblich verlängern.

Indikation

Mögliche therapeutische Situationen, in denen eine Behandlung mit Theophyllin in Erwägung gezogen werden kann:

- Als additive Therapie, wenn sich ein Asthma bronchiale nicht adäquat durch konventionell inhalative Glukokortikoide oder LABA behandeln lässt.

- Bei Patienten, die ein orales Medikament gegenüber einem inhalativen bevorzugen.

- Möglicher Einsatz in der Akuttherapie bei Intensivpatienten, die nicht auf andere Medikamente ansprechen.

Dosierung

Die Dosierung sollte niedrig begonnen werden und ist individuell an bestimmte Faktoren anzupassen (z.B. Raucher, Adipositas). In der Literatur wird bei Erwachsenen allgemein eine tägliche Startdosis von 300 mg empfohlen. Kinder werden anfänglich mit 10 mg/kgKG pro Tag behandelt. Die Dosis wird anschließend im dreitägigen Intervall angepasst.

Der Serumspiegel-Zielbereich liegt bei 10 bis 15 mg/l.

Hinweis: Diese Dosierungsangaben können Fehler enthalten. Ausschlaggebend ist die Dosierungsempfehlung in der Herstellerinformation.

Nebenwirkungen

Theophyllin hat nur eine geringe therapeutische Breite. Bei Überdosierung oder Intoxikation können verschiedene, teils schwere Symptome auftreten:

| Organsystem | Nebenwirkungen |

|---|---|

| Gastrointestinaltrakt | |

| ZNS |

|

| Herz | |

| Andere |

Labormedizin

Bei der Therapie mit Theophyllin ist eine anfängliche Überwachung des Serumspiegels erforderlich. Konzentrationsabweichungen können zu den oben beschriebenen Nebenwirkungen führen. Nach Therapiebeginn sollte die erste labormedizinische Kontrolle nach ca. einer Woche erfolgen.

Material

Für die Untersuchung wird 1 ml Blutserum benötigt.

Die Blutabnahme sollte bei der Therapie mit nicht-retardierten Präparaten ca. 1 Stunde bzw. bei der Therapie mit retardierten Präparaten ca. 4 bis 6 Stunden nach der Einnahme durchgeführt werden. Bei einer intravenösen Applikation hat die Überwachung der Serumkonzentration bereits während der Gabe zu erfolgen.

Referenzwerte

- Erwachsene: 10 bis 20 mg/l

- Neugeborene mit Apnoe: 5 bis 10 mg/l

- Kinder mit Asthma bronchiale: 10 bis 20 mg/l

Interpretation

Sollten die Plasmakonzentrationen von den therapeutischen Konzentrationen abweichen, ist eine unmittelbare Dosisanpassung erforderlich. Bei erhöhten Werten ist zudem eine Überwachung möglicher Intoxikationserscheinungen indiziert.

Hinweis

Bei Frühgeborenen ist die Halbwertszeit von Theophyllin und Koffein auf Grund einer mangelnden Expression von CYP1A2 stark erhöht, sodass die Konzentration dieser Stoffe überwacht werden muss.

Therapie bei Intoxikation

Im Vordergrund der Therapie einer peroralen Theophyllin-Intoxikation stehen resorptionsvermindernde Maßnahmen (Aktivkohle, Natriumsulfat). In schweren Fällen ist eine Hämoperfusion indiziert. Gegen Arrhythmien kann Lidocain (50-100 mg intravenös) verabreicht werden. Bei Auftreten von Krämpfen kann man Diazepam geben.

Hinweis: Diese Dosierungsangaben können Fehler enthalten. Ausschlaggebend ist die Dosierungsempfehlung in der Herstellerinformation.

Quellen

- Laborlexikon.de, abgerufen am 21.05.2021

- Freissmuth, Michael; Offermanns, Stefan; Böhm, Stefan. Pharmakologie und Toxikologie: Von den molekularen Grundlagen zur Pharmakotherapie. Springer Vieweg, 2024. ISBN 978-3-662-68470-2. DOI: 10.1007/978-3-662-68470-2.