Thrombose

Eine neue Leitlinie ist verfügbar.

Klick auf "Bearbeiten" und aktualisiere diesen Artikel!

Eine neue Leitlinie ist verfügbar.

Klick auf "Bearbeiten" und aktualisiere diesen Artikel!

von altgriechisch: θρόμβος ("thrombos") - Klumpen

Englisch: thrombosis

Definition

Unter einer Thrombose versteht man eine lokalisierte, intravasale Blutgerinnung, die zur Bildung eines Blutgerinnsels (Thrombus) im Kreislaufsystem führt. Sie entsteht auf der Basis von Veränderungen der Gefäßwände, des Blutstroms sowie der Blutzusammensetzung (Virchow-Trias). Wenn der Prozess selbst betont werden soll, spricht man auch von einer Thrombosierung.

Hintergrund

Thrombosen sind in den meisten Fällen spontane pathologische Ereignisse, sie können aber auch aus therapeutischen Gründen iatrogen herbeigeführt werden, zum Beispiel im Rahmen einer Sklerotherapie.

Einteilung

...nach betroffenem Kreislaufabschnitt

Thrombosen können grundsätzlich alle Blutgefäße sowie das Herz (v.a. Herzklappen) betreffen. Entsprechend unterscheidet man:

- venöse Thrombose (Venenthrombose)

- arterielle Thrombose (Arterienthrombose)

- kardiale Thrombose (Herzthrombose)

- kapilläre Thrombose (Kapillarthrombose)

...nach Lokalisation

Die tiefen venösen Extremitätenthrombosen werden weiter unterteilt in:

- Typ 1: distale Thrombosen, die nach proximal wachsen (am häufigsten),

- Typ 2: proximale Thrombosen, die nach distal wachsen (hohes Embolierisiko)

- Typ 3: Thrombosen, die von der Oberfläche über Venae perforantes in die Tiefe wachsen.

Typ 1 und Typ 3 haben grundsätzlich ein geringes Embolierisiko, das jedoch dann zunimmt, wenn sie nach proximal vorgewachsen sind.

...nach Organ bzw. Körperabschnitt

Prädilektionsstellen

Venöse Thrombosen betreffen vor allem die Beinvenen, wobei man nach der Lokalisation eine oberflächliche Form der Thrombose (Thrombophlebitis) von der tiefen Venenthrombose (Phlebothrombose) unterscheidet. Beinvenenthrombosen sind grundsätzlich häufiger als Armvenenthrombosen. Letztere kommen häufiger bei Männern vor, insbesondere nach ausgeprägtem Einsatz der Schulter- und Armmuskulatur. Andere Organlokalisationen sind deutlich seltener und ein möglicher Hinweis auf eine Thrombophilie.

Arterielle Thrombosen befallen bevorzugt die Koronararterien, die Hirnarterien und die Beinarterien.

Die Thrombose kann am Entstehungsort selbst zu einem Gefäßverschluss führen oder in Form einer Embolie andere Gefäßabschnitte der Strombahn verschließen.

Ursachen

Die Ursachen für eine Thrombose sind vielfältig. Meist wirken mehrere Faktoren zusammen.

- Immobilisierung (nach Operation, Bettlägerigkeit)

- Internistische Erkrankungen (z.B. Herzerkrankungen, Malignome, Adipositas, Diabetes mellitus, schwere Infektionen etc.)

- Medikamente (z.B. Diuretika, Kontrazeptiva, Neuroleptika etc.)

- Gefäßveränderungen (Varikosis, Phlebitis)

- Verletzungen, Operationen

- Mechanische Ursachen (Abknicken der Vena poplitea, "Flugzeugthrombose")

- Erbliche (z.B. APC-Resistenz, Prothrombinmutation G20210A) oder erworbene Veränderungen von Gerinnungsfaktoren (z.B. Leberzirrhose, nephrotisches Syndrom)

- Störungen der Blutbildung (z.B. Polycythaemia vera, Essentielle Thrombozythämie)

- Dehydratation (z.B. nach Durchfällen, Ödemausschwemmung)

- Schwangerschaft und Postpartal-Phase (bis 6 Wochen)

- Zigarettenrauchen

- Herzklappenersatz, Gefäßprothesen

Arterielle Thrombosen entstehen meist auf dem Boden einer pathologisch veränderten Gefäßinnenwand, vor allem im Bereich von Intimaschäden oder atherosklerotischen Plaques.

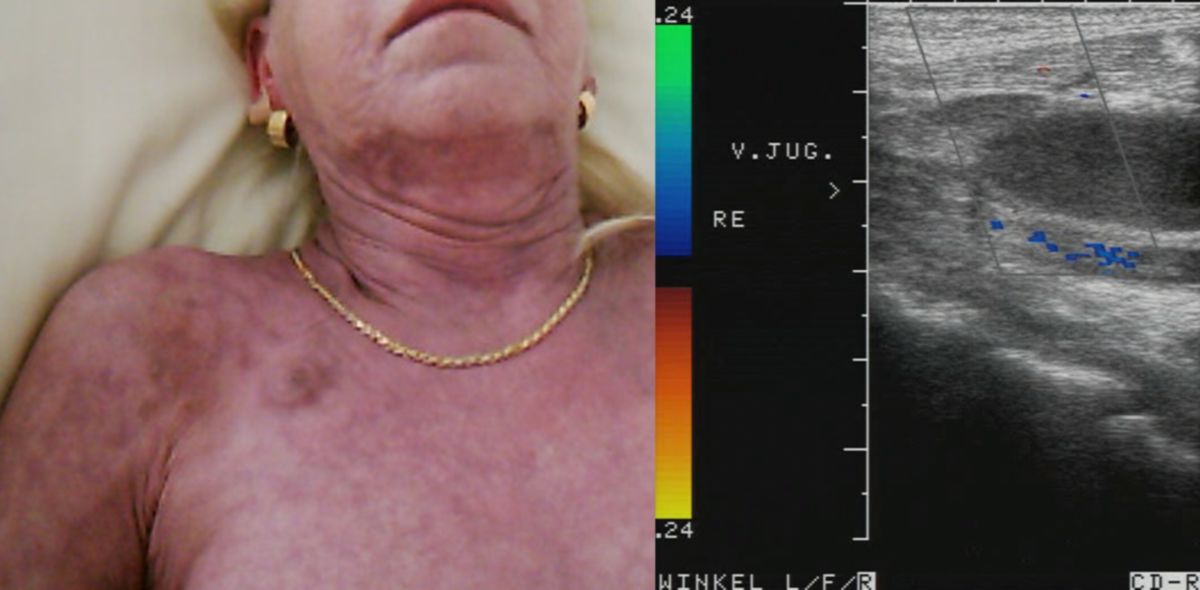

Klinik

Die Klinik einer Thrombose ist abhängig vom betroffenen Gefäß. Neben Entzündungszeichen kann eine Thrombose ziehende Schmerzen und ein Spannungsgefühl der betroffenen Extremität verursachen. Bei einer Beinvenenthrombose können ein Waden- und Fußsohlenschmerz ausgelöst werden (vgl. Meyer-, Homans- bzw. Payr-Zeichen).

Die Treffsicherheit klinischer Zeichen gilt allerdings mit etwa 50% als nicht sehr zuverlässig. Das Fehlen klinischer Zeichen einer Thrombose schliesst diese (besonders bei bettlägrigen Patienten) nicht aus: Nur bei 1/3 aller Lungenembolien ist eine Thrombose klinisch nachweisbar.

Die Wahrscheinlichkeit einer Beinvenenthrombose bzw. Lungenembolie kann durch den Wells-Score abgeschätzt werden.

Diagnostik

Da eine Thrombose bzw. Lungenembolie oftmals klinisch inapparent verlaufen kann, sind sensitive Testverfahren zum Nachweis bzw. Ausschluss notwendig.

Ein solches Ausschlussverfahren sind die sog. D-Dimere. D-Dimere sind Fibrinabbauprodukte, die bei einer Gerinnungsaktivierung (durch die parallel auch immer stattfindende Fibrinolyse) entstehen. Ein negativer D-Dimer-Test schließt eine Thrombose mit hoher Wahrscheinlichkeit aus.

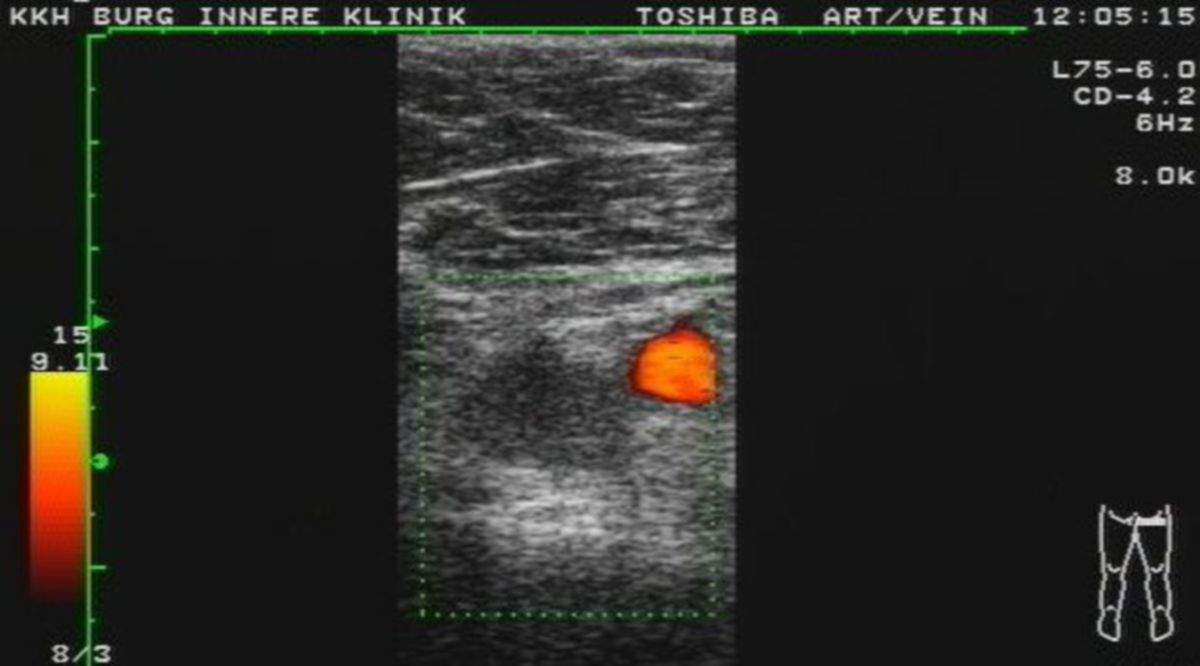

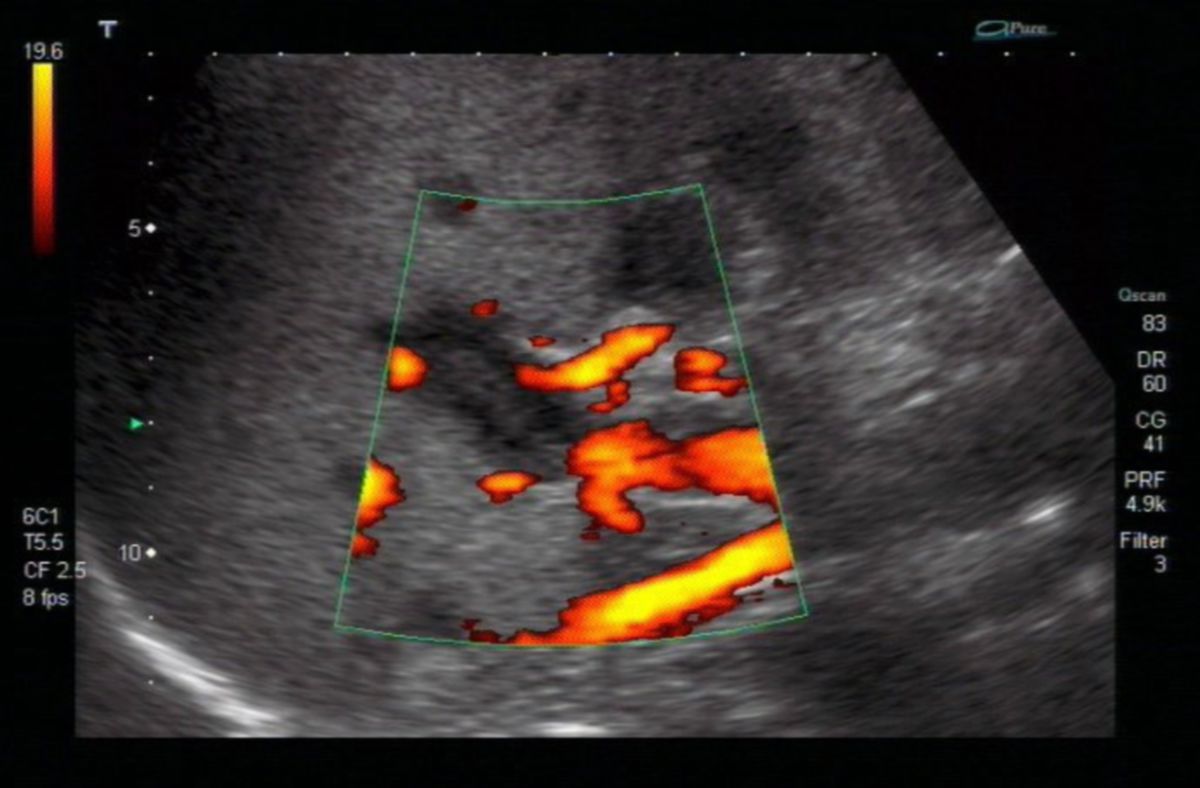

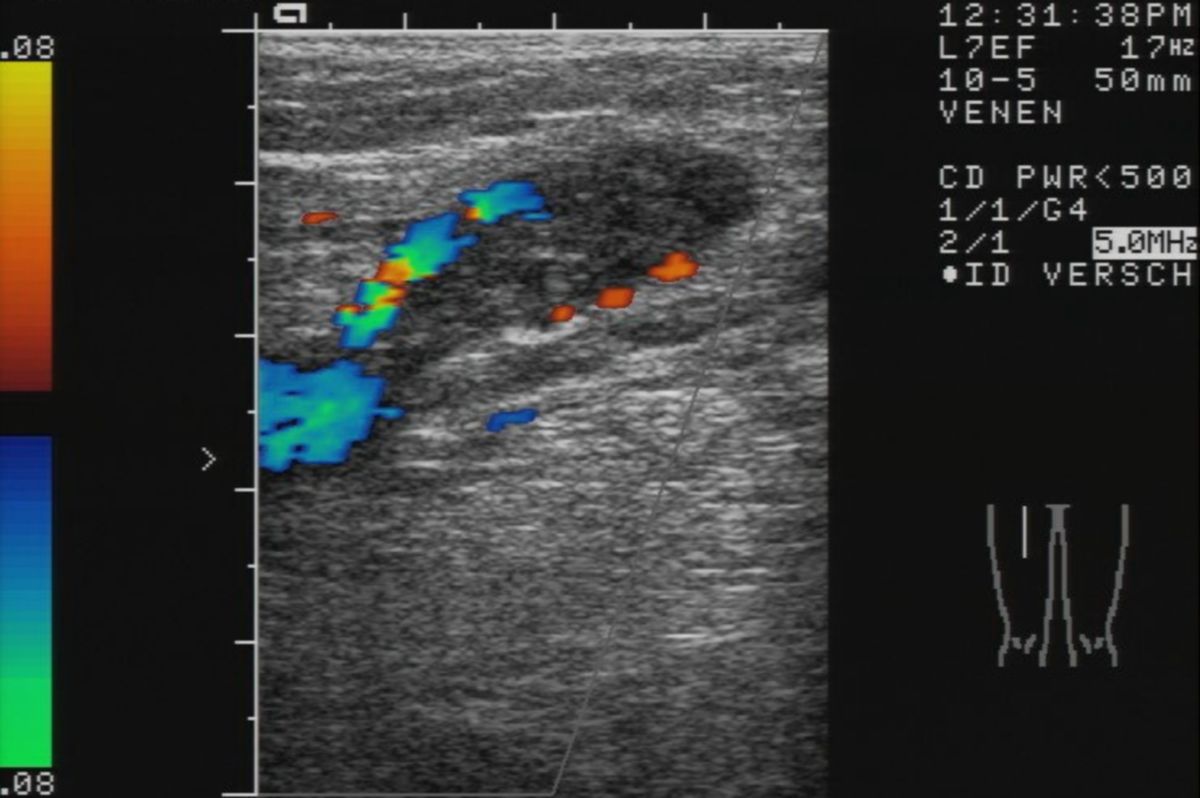

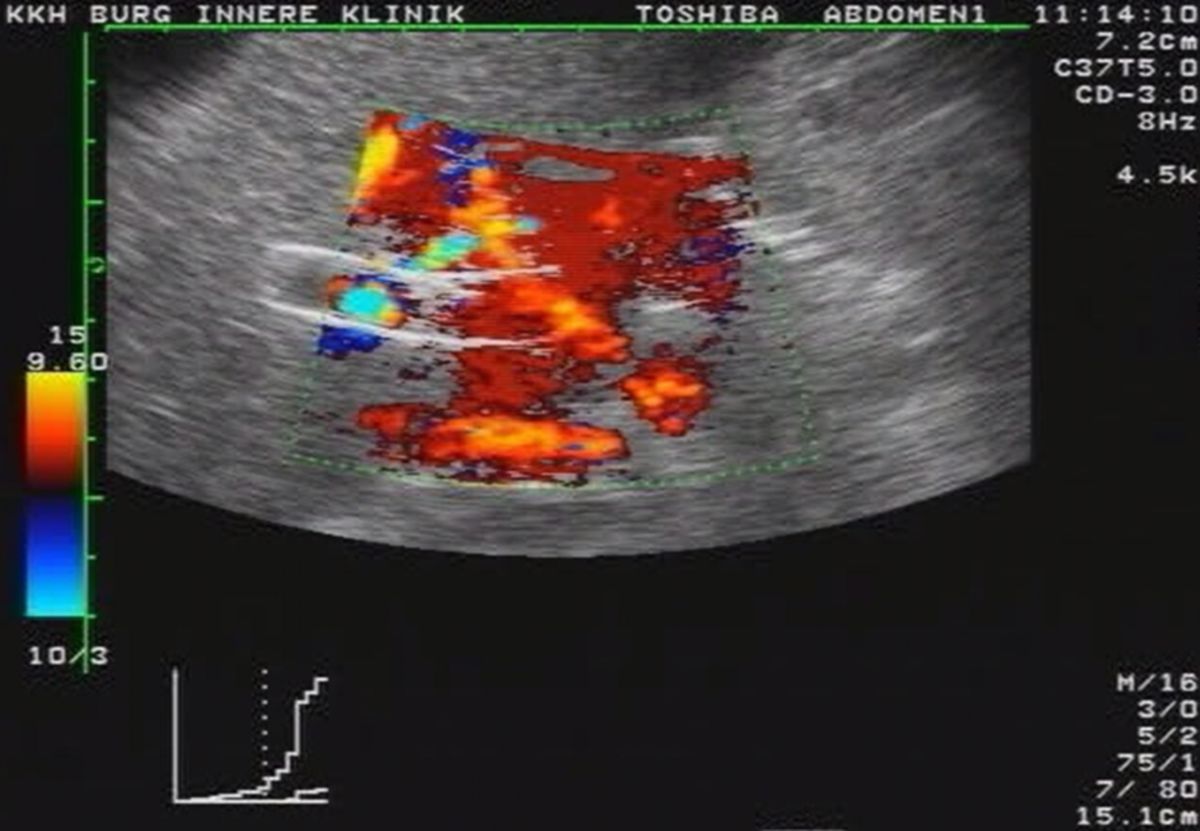

Als zusätzliche bildgebende Verfahren kommen Sonografie und Farbdopplersonografie zum Einsatz. Sind diese nicht eindeutig, kann die Phlebographie in Betracht gezogen werden.

Outcome

Eine Thrombose kann auf sehr unterschiedliche Weisen ausheilen:

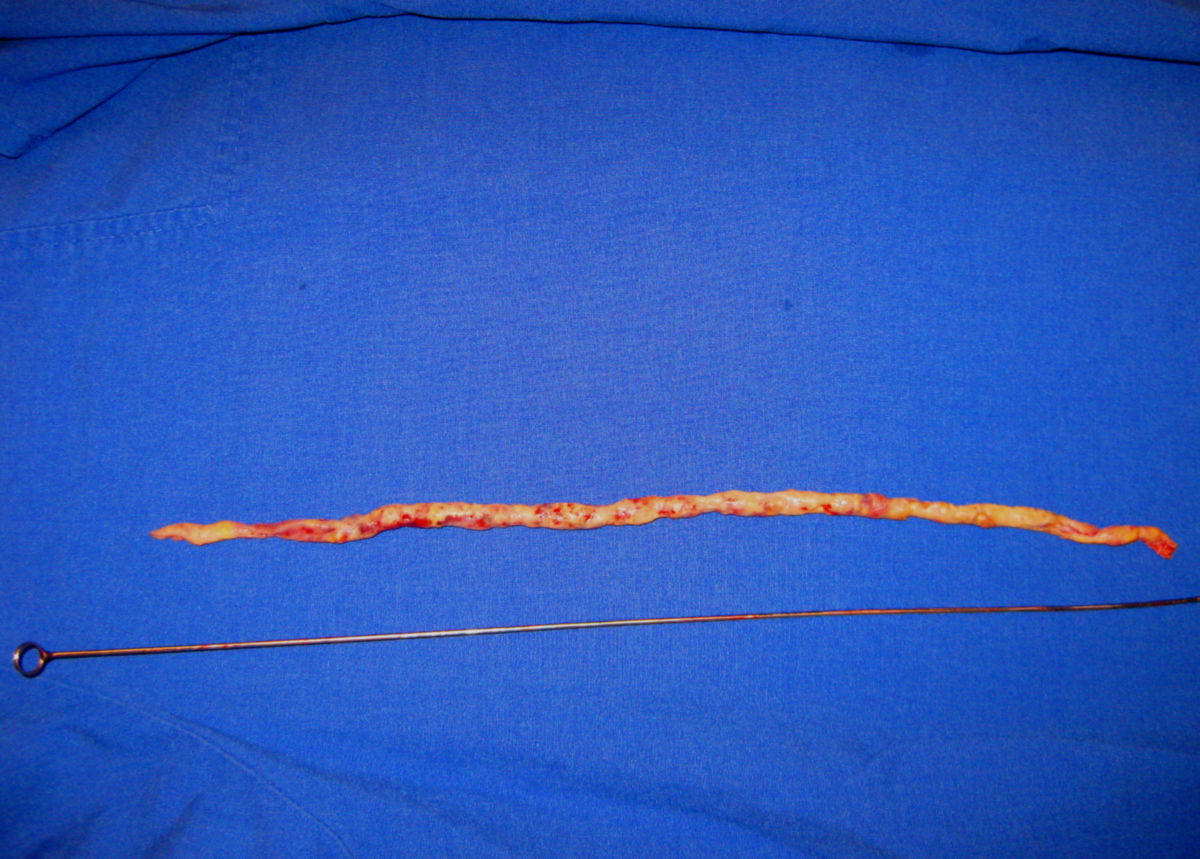

- Fibrinolyse: Plasmin löst den fibrinhaltigen Thrombus auf..

- Puriforme Lyse: sterile eitrige Auflösung des Thrombus durch Einwanderung neutrophiler Granulozyten

- Septische Lyse: Auflösung des Thrombus unter Beteiligung von pathogenen Mikroorganismen

- Endothelialisierung: Migrierende und aktivierte Endothelzellen können einen Thrombus, der mehrere Tage Wandkontakt hat, überziehen. Dadurch schwindet auch der Reiz für eine weitere Plättchenabscheidung und Vergrößerung des Thrombus.

- Organisation: Entstehendes Granulationsgewebe kann den Thrombus vollständig durchwachsen und an der Gefäßwand fixieren. Dies verhindert ein Fortschwemmen von Thrombusanteilen. Resorption von Fibrin und Kollagenfasern kann zur Verkleinerung des Thrombus führen. Es verbleibt jedoch eine fibröse Narbe.

- Rekanalisierung: Endothelzellsprossungen können zu einem Wachstum neuer Gefäßlumina führen, welche jedoch kleiner als das ursprüngliche Gefäßlumen sind.

- Mineralisierung: Im Zentrum des Thrombus können sich Mineralsalze einlagern. Zuvor kann eine Organisation stattfinden. Eine venöse Thrombusverkalkung nennt man Venenstein (Phlebolith), eine arterielle hingegen Arterienstein (Arteriolith).

Komplikationen

Ein Thrombus kann den Blutstrom ganz oder teilweise blockieren oder sich lösen und als Embolus an andere Orte des Blutkreislaufs gelangen. Ein so entstandener Gefäßverschluß wird als Thrombembolie (Thromboembolie) bezeichnet.

Venöse Thrombose

- Lungenembolie (ca. 50 % der Fälle)

- Postthrombotisches Syndrom (ca. 40 % der Fälle, 1/4 davon mit Ulcus cruris)

- Rezidiv-Thrombosen

Arterielle Thrombose

Organinfarkte durch Verlegung der versorgenden Arterien, z.B.:

Prophylaxe

Um das Auftreten von Thrombosen zu verhindern, wird bei allen größeren operativen Eingriffen eine Thromboseprophylaxe eingesetzt.

Podcast

Bildquelle

- Bildquelle Podcast: © Midjourney