Milz

Synonyme: Splen, Lien

Englisch: spleen

Definition

Die Milz ist das größte lymphatische Organ des menschlichen Körpers.

Anatomie

Aspekt

Die Milz weist zwei Flächen auf:

- Facies diaphragmatica: glatte konvexe Außenfläche, die zum Zwerchfell zeigt

- Facies visceralis: konkave Innenfläche, die den benachbarten Bauchorganen gegenüberliegt

Auf der Facies visceralis erzeugen die angrenzenden Bauchorgane mehrere leichte Eindellungen:

- Facies gastrica (Magen)

- Facies renalis (linke Niere)

- Facies colica (linke Colonflexur)

Etwa mittig liegt auf dieser Fläche der Milzhilus (Hilum splenicum), in dem Blutgefäße in die Milz eintreten. Den oberen Rand der Milz bezeichnet man als Margo superior, den unteren Rand entsprechend als Margo inferior. Sie stoßen jeweils auf die beiden Milzpole, die nach vorne unten gerichtete Extremitas anterior und die nach hinten oben gerichtete Extremitas posterior.

Dimensionen

Eine gesunde Milz weist beim Erwachsenen ein Organgewicht von etwa 150 bis 200 g auf. Die Länge des Organs beträgt etwa 11 - 14 cm, die Breite 7 - 8 cm, die Organdicke rund 3 - 4 cm. Die Dimensionen korrelieren positiv mit der Körpergröße und dem Körpergewicht. Das Geschlecht hat keinen Einfluss.

Als Merkhilfe kann die Zahl "4711" dienen.

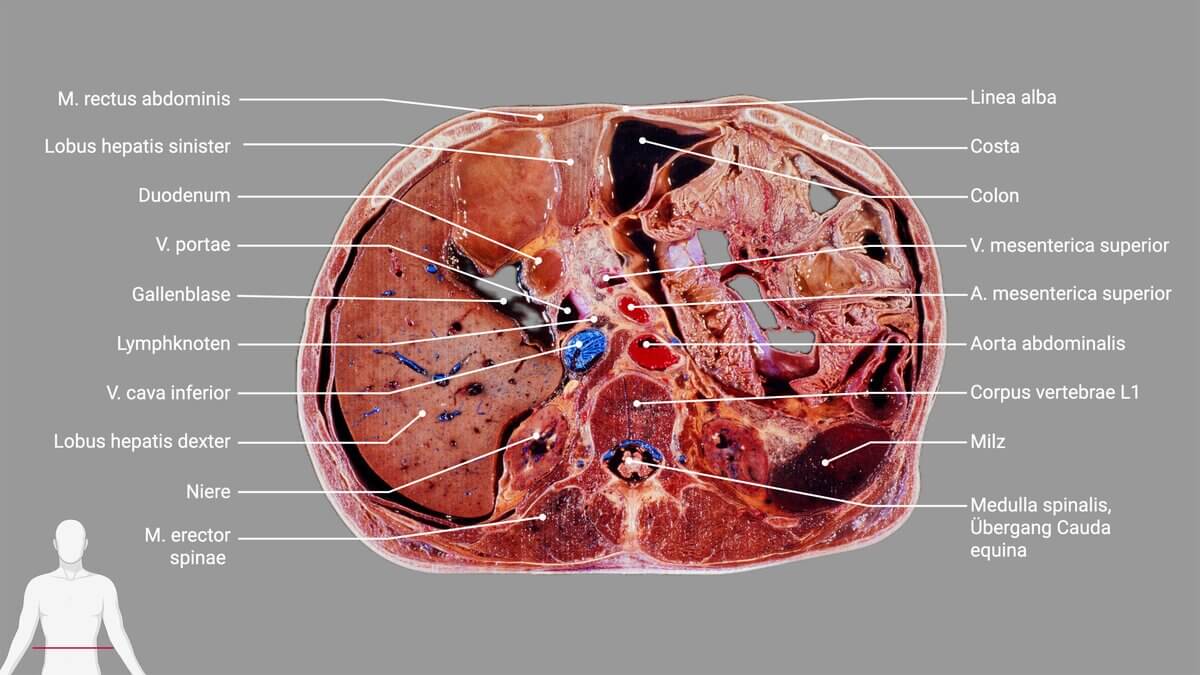

Topographie

Die Milz liegt intraperitoneal in der Regio hypochondriaca sinistra im linken oberen Quadranten in der sogenannten Milznische. Das Organ projiziert sich etwa auf die Region der 9ten bis 11ten Rippe. Die Basis der Milz liegt der linken Zwerchfellkuppel an.

Gefäßversorgung

Für die arterielle Gefäßversorgung der Milz ist die Arteria splenica, ein Ast des Truncus coeliacus verantwortlich. Sie verzweigt sich intralienal in Trabekel- bzw. Balkenarterien. Aus ihnen gehen die im Zentrum der Milzfollikel mündenden Zentralarteriolen hervor. Die venöse Drainage erfolgt über die Vena splenica (Vena lienalis), die in die Vena portae (Pfortader) mündet. Beide Gefäße bilden in Organnähe den Gefäßstiel der Milz (Milzhilus). Der Lymphabfluss erfolgt über die Milzlymphknoten (Nodi lymphatici splenici).

Innervation

Die vegetative Innervation der Milz erfolgt durch Sympathikusfasern aus dem Plexus coeliacus, welche die Arteria splenica zur Milz begleiten. Die entsprechenden Fasern werden auch als Plexus splenicus bezeichnet. Viszerosensible und vasomotorische Äste mit adrenergen Nervenfasern steuern in der Milz die Kontraktion des Trabekel-Kapsel-Systems durch Myofibroblasten. Ob die Milz auch mit parasympathischen Fasern versorgt wird, ist umstritten.[1]

Bandapparat

Die Milz wird im Wesentlichen durch vier Bänder fixiert, bei denen es sich um Peritonealduplikaturen handelt:

- Ligamentum splenocolicum

- Ligamentum gastrosplenicum

- Ligamentum phrenicocolicum

- Ligamentum phrenicosplenicum

Darüber hinaus trägt das Ligamentum splenorenale zur Befestigung der Milz bei.

Nebenmilz

Als anatomische Variante finden sich bei etwa jedem fünften Menschen neben der "Hauptmilz" eine oder mehrere Nebenmilzen (Splen accessorius). Sie sind meistens in der Nähe des Milzhilus, am Schwanzteil des Pankreas lokalisiert. Dort sind sie in das Ligamentum gastrosplenicum oder das Omentum majus eingebettet und weisen das gleiche histologische Bild auf wie das Hauptorgan. Besteht eine Indikation zur Splenektomie, können sie klinisch relevant werden. Muss die Milz z.B. aufgrund einer Anämie entfernt werden (da sie zu viele rote Blutkörperchen abbaut), sollten auch vorhandene Nebenmilzen entfernt werden. Muss die Milz dagegen z.B. aufgrund einer Ruptur entfernt werden, kann die Nebenmilz ihre Funktion übernehmen, sodass keine Immunschwäche auftritt.

Davon abzugrenzen ist die Polysplenie, bei der mehrere, meist dysfunktionale Milzen vorliegen, während das eigentliche Hauptorgan fehlt. Sie ist meist mit anderen Fehlbildungen assoziiert.

Merkhilfe

Eine einfache Merkregel für die Milzanatomie ist der Spruch "3 Betriebswirte mit 8 Koffern fahren am 13ten mit 200 Sachen im 911er" - Maße: 3 x 8 x 13 cm; Gewicht: 200 g; Lage: zwischen der 9. und 11. Rippe (Anm.: Der 3. Betriebswirt muss sehr klein sein.).

Präparate

Histologie

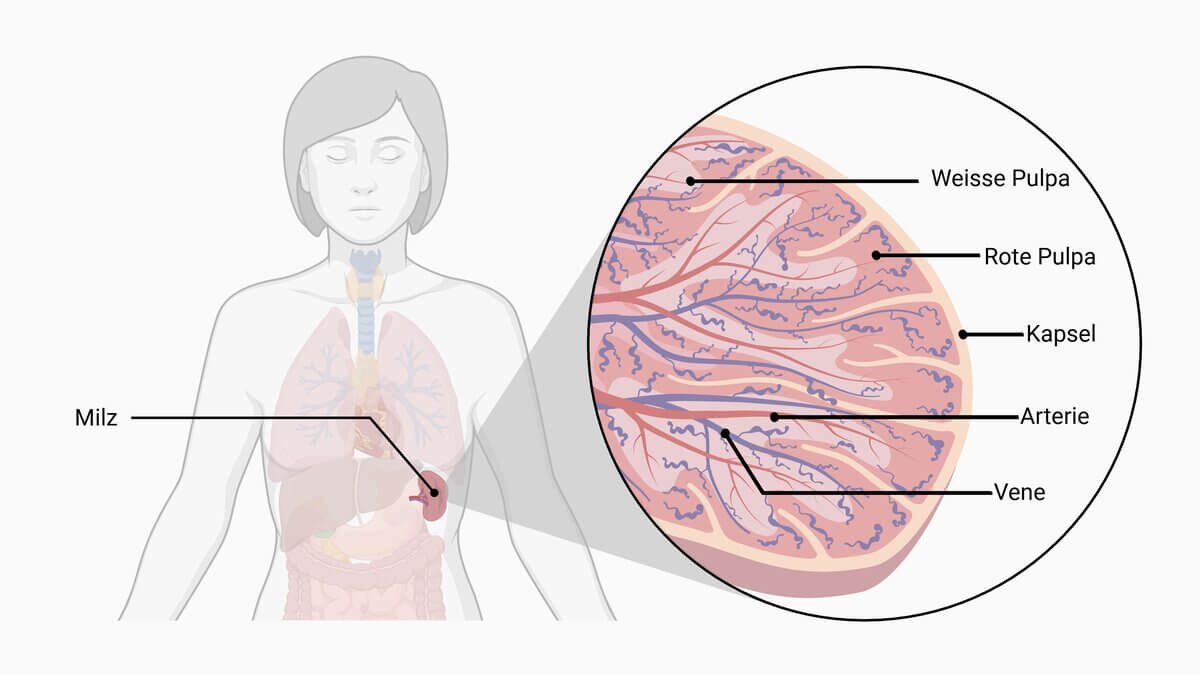

Von außen wird die Milz von einer straffen Bindegewebskapsel umgeben, die mit Peritoneum bedeckt ist. Von der Kapsel aus ziehen Stränge aus Retikulumzellen und Myofibroblasten in Form von Trabekeln in das Parenchym und bilden dadurch ein dreidimensionales Maschenwerk.

Das eigentliche Parenchym der Milz, die Milzpulpa (Pulpa splenica), wird in zwei unterschiedliche Abschnitte, die weiße und die rote Pulpa gegliedert.

Weiße Pulpa

Die weiße Pulpa (Pulpa alba) besteht aus drei Anteilen:

- den weißlichen, makroskopisch sichtbaren Milzknötchen (Malpighi-Körperchen oder Folliculi lymphatici lienales). Dabei handelt es sich um Lymphfollikel, die B-Lymphozyten enthalten.

- der Marginalzone, die mit den Lymphfollikeln auch zur "B-Zone" zusammengefasst wird.

- den um die Zentralarterien angeordneten periarteriellen lymphatischen Scheiden (PALS), die von T-Lymphozyten besiedelt sind.

Die Zentralarterien verzweigen sich weiter und bilden dabei pinselartige Gefäßbäumchen aus Arteriolen, den Pinselarteriolen. Die Pinselarteriolen setzen sich wiederum in die Hülsenkapillaren der anschließenden roten Pulpa fort. Die weiße Pulpa dient der Immunabwehr und prüft das durchströmende Blut ständig auf Antigene und Toxine.

Rote Pulpa

Die rote Pulpa (Pulpa rubra) ist der Raum zwischen den Milzknötchen und dem Milzsinus. Der Milzsinus besteht aus länglich orientierten, diskontinuierlichen, endothelähnlichen Zellen, den sogenannten Uferzellen. Die rote Pulpa besteht aus retikulärem Bindegewebe, das von Blut durchströmt wird. Die rote Pulpa dient dem Abbau von überalterten Blutzellen (Erythrozyten). Anomale Erythrozyten, deren Verformbarkeit herabgesetzt ist, bleiben im Maschenwerk der Milz hängen und können den Milzsinus nicht passieren. Anschließend werden sie dort von Makrophagen abgebaut.

Embryologie

Die Milz entwickelt sich im Gegensatz zu den meisten anderen Bauchorganen nicht aus dem Endoderm, sondern entsteht durch eine Proliferation des Mesenchyms zwischen den beiden Blättern des Peritoneums des Mesogastrium dorsale. Im 3. Entwicklungsmonat löst sie sich so weit vom Mesogastrium, dass nur noch der Milzhilus mit diesem in Verbindung steht. Durch die Magendrehung gelangt sie schließlich intraperitoneal in den linken Oberbauch.

Funktion

Die Milz erfüllt zahlreiche Aufgaben im Rahmen der Infektabwehr und der Zellmauserung.

- Phagozytose: Überalterte oder deformierte, bzw. durch Membran- oder Enzymdefekte geschädigte Blutzellen, wie Erythrozyten und Thrombozyten werden durch Makrophagen der roten Pulpa phagozytiert. Das Gleiche gilt für Mikroorganismen oder im Blut zirkulierende Immunkomplexe oder Fibrinmonomere.

- Immunabwehr: In den periarteriolären Lymphscheiden und Lymphfollikeln der weißen Pulpa findet die antigeninduzierte Differenzierung und Vermehrung von B- und T-Lymphozyten statt. Darüber hinaus produziert die Milz Opsonine sowie das Gammaglobulin Properdin und das Oligopeptid Tuftsin.

- Hämatopoese: Bis zum sechsten Lebensjahr ist die Milz an der extramedullären Blutbildung beteiligt. Bei bestimmten Knochenmarkserkrankungen kann die Milz auch in höheren Lebensjahren wieder Ort der Blutbildung werden.

- Blutspeicherung: Die Milz dient als Speicher für Erythrozyten, Lymphozyten und andere zelluläre Blutbestandteile. Beim Menschen können bei Hypovolämie oder Hypoxie im Durchschnitt etwa 240 ml Blut aus der Milz abgegeben werden.

Klinik

Erkrankungen

Eine Überfunktion der Milz bezeichnet man als Hypersplenismus, eine Unterfunktion als Hyposplenismus. Fehlt die Milz oder fällt ihre Funktion vollständig aus, liegt eine Asplenie vor. Wenn die Milz vergrößert ist, spricht man von einer Splenomegalie.

Ein wichtiges traumatologisches Ereignis ist die Milzruptur. Infektionen können zu einer Splenitis bzw. zu einem Milzabszess führen. Von einem Milzinfarkt spricht man, wenn die Blutversorgung der Milz unterbrochen wird und es zum Absterben von Milzgewebe kommt.

siehe auch: Milzerkrankungen

Untersuchungsmethoden

Die Milz ist beim gesunden Menschen nicht tastbar. Bei deutlicher Vergrößerung ist sie bei Inspiration unter dem linken Rippenbogen palpabel. Die Untersuchung der Milz erfolgt mittels bildgebender Verfahren, z.B. mit:

- Sonografie

- Computertomografie (CT)

- Magnetresonanztomographie (NMR, MRT)

Die Milzgefäße lassen sich angiografisch darstellen, morphologisch-topographische und funktionelle Veränderungen mit einer Milzszintigraphie.

Trivia

Durch regelmäßiges Apnoetauchen haben sich bei den Bajau, die auch als "See-Nomaden" bekannt sind, genetische Varianten des PDE10A-Gens ausgebildet, die zu einer Vergrößerung der Milz führen. Das ermöglicht den Angehörigen dieses Volksstamms einen längeren Aufenthalt unter Wasser, da die Milz als Erythrozytenreservoir dient.[2]

Podcast

Quellen

- ↑ Gautron L. The parasympathetic innervation of the spleen: are we chasing a ghost? J Anat. 2022 Apr;240(4):772-774. doi: 10.1111/joa.13586. Epub 2021 Nov 2. PMID: 34729780; PMCID: PMC8930805.

- ↑ Ilardo et al. Physiological and Genetic Adaptations to Diving in Sea Nomads Cell. 173(3):569-580.E15. 2018

Literatur

- Aumüller et al. Duale Reihe Anatomie, Thieme Verlag, 5. Auflage, 2020

Bildquellen

- Bildquelle Podcast: © Dids / Pexels

- Präparat 1) freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch die Anatomie der Uni Köln