Stammzelltransplantation

von lateinisch: transplantare - verpflanzen

Synonym: hämatopoetische Stammzelltransplantation, HSZT

Englisch: stem cell transplantation, hematopoietic stem cell transplantation, HSCT

Definition

Unter Stammzelltransplantation, kurz SZT, versteht man die Übertragung von Blutstammzellen von einem Spender zu einem Empfänger. Sie wird vor allem bei malignen hämatologischen Erkrankungen durchgeführt.

Einteilung

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen

- autologer Stammzelltransplantation: hier handelt es sich beim Spender und Empfänger um ein und dieselbe Person und

- allogener Stammzelltransplantation: hier erhält der Empfänger (Patient) Stammzellen eines gesunden, kompatiblen Spenders

Indikationen

Autologe Stammzelltransplantation

Die autologe Transplantation hämatopoetischer Stammzellen kommt hauptsächlich nach intensiver Radio- oder Chemotherapie bei malignen Tumorerkrankungen im Rahmen einer Konsolidierungstherapie zum Einsatz. Diese Patienten haben oft entweder primär durch ihre Erkrankung oder sekundär durch die Chemotherapie schwerwiegende Störungen der Blutbildung (Bildung von Erythrozyten, Thrombozyten, Leukozyten). Die Stammzellen dienen dazu, die Zelldefizite schneller auszugleichen. Indikationen für eine autologe Stammzelltransplantation sind u.a.:

- Akute Leukämien

- Hodgkin-Lymphom

- Non-Hodgkin-Lymphome

- Keimzelltumoren

- Immundefekte

- Hämophilie

- Immuntherapie

Allogene Stammzelltransplantation

Eine allogene Stammzelltransplantation wird sowohl zur Therapie leukämischer als auch anämischer Krankheitsbilder angewandt. Fremde hämatopoetische Stammzellen können in bestimmten Fällen auch dazu beitragen, restliche Krebszellen im Körper des Patienten zu eliminieren (GvL-Reaktion).

Indikationen sind zum Beispiel:

- Akute myeloische Leukämie (AML)

- Chronische myeloische Leukämie (CML)

- Primäre Myelofibrose (PMF)

- Myelodysplastisches Syndrom (MDS)

- Aplastische Anämie

- Thalassämie

- Fanconi-Anämie

- X-SCID (Severe Combined Immunodeficiency Disorder)

Methoden

Zur Stammzellgewinnung stehen folgende Verfahren zur Verfügung:

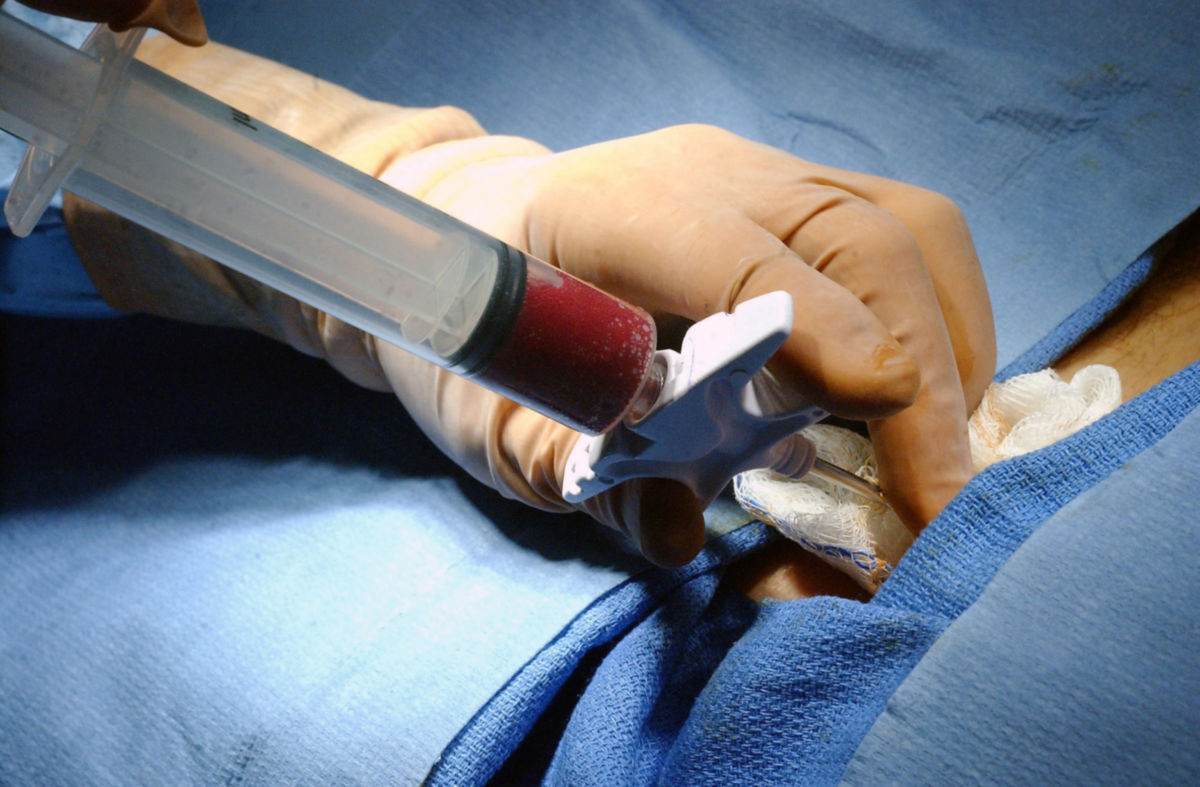

- Knochenmarkspende: Gewinnung von Stammzellen aus dem Knochenmark

- Stammzellapherese: Gewinnung von Stammzellen aus dem peripheren Blut

In seltenen Fällen können als dritte Alternative zu Knochenmarkspende und Stammzellapherese auch Stammzellen aus Nabelschnurblut verwendet werden, das bei der Geburt gewonnen wurde.

Heutzutage (2025) wird fast ausschließlich die Stammzelltransplantation per Stammzellapherese durchgeführt. Sie liefert ähnliche Erfolgsraten und ist für den Spender deutlich weniger aufwändig. Bei der Knochenmarktransplantation muss der Spender in der Regel unter Narkose mehrmals im Beckenknochen punktiert werden, um Knochenmark zu gewinnen. Dazu sind wenige Menschen freiwillig bereit.

Bei der Stammzellapherese dagegen muss der Spender nicht knochenmarkpunktiert werden. Die hämatopoetischen Stammzellen werden maschinell aus dem peripheren Blut herausgefiltert.

Durchführung

Autologe Stammzelltransplantation

Vor einer Radiatio oder Chemotherapie wird die Hämatopoese des Patienten zunächst durch stimulierende Wachstumsfaktoren (G-CSF, GM-CSF) angekurbelt. Optional kann darüber hinaus eine Behandlung mit niedrig dosiertem Cyclophosphamid zur Mobilisation der Stammzellen aus dem Knochenmark erfolgen.[1] Es folgt die Stammzellapherese und ein Purging, wodurch die Blutstammzellen von den übrigen Zellen des Blutes sowie von zirkulierenden Tumorzellen getrennt werden. Dieses Transplantat wird nun kryokonserviert und nach erfolgter Radio-Chemotherapie dem Patienten zurückinfundiert, wodurch die durch die Therapie entstandene Aplasie nach 10 bis 20 Tagen wieder beseitigt wird. Insbesondere die Zeit der Neutropenie (Nadir), welche zu potenziell lebensbedrohlichen Infektionen führen kann, soll mithilfe der autologen Stammzelltransplantation verkürzt werden.

Allogene Stammzelltransplantation

Bevor die gesunden Stammzellen transplantiert werden können, wird eine myeloablative Therapie durchgeführt. Dabei werden die blutbildenden Zellen des Patienten vernichtet. Der Patient hat dann praktisch kein eigenes Immunsystem und keine eigene Blutbildung mehr.

Diese myeloablative Therapie zur Vorbereitung der Stammzelltransplantation wird mit einer Kombination aus intensiver Chemotherapie (Zytostatika-Gabe) und Radiotherapie (fraktionierte Ganzkörperbestrahlung mit ca. 10 Gy) erreicht. Durch die Infusion gesunder hämatopoetischer Stammzellen wird das Knochenmark des Patienten danach von den neuen Stammzellen besiedelt. Allogene Transplantate sind meist nicht kryokonserviert und müssen daher nach Erhalt vom Spender innerhalb von 72 h dem Empfänger infundiert werden.

Die neuen Stammzellen werden nicht in das Knochenmark eingebracht, sondern einfach über eine Vene in die Blutbahn infundiert und siedeln sich von selbst im Knochenmark an. Die Hämatopoese (Blutbildung) regeneriert sich daraufhin in der Regel innerhalb von 2 Wochen.

Komplikationen

Eine Stammzelltransplantation ist risikobehaftet. Die häufigsten Komplikationen nach einer Stammzelltransplantation sind:

Graft-versus-Host-Disease

Die Graft-versus-Host-Disease (GvHD) ist eine zytotoxische Immunreaktion der Spenderzellen gegen das Emfängergewebe. Sie kann auch bei einer Kompatibilität von Spender und Empfänger auf der Ebene der Haupthistokompatibilitätskomplexe (MHC, HLA-Kompatibilität) auftreten. Verantwortlich für die Unverträglichkeit sind die weitaus selteneren Nebenhistokompatibilitätsantigene beim Empfänger. Diese werden den T-Lymphozyten des Spenders (Graft) von antigenpräsentierenden Zellen des Empfängers (Host) präsentiert und führen zu einer Reaktion des Transplantats gegen den Empfänger. Dieser Komplikation kann man durch Depletion der reaktiven T-Lymphozyten begegnen, wobei eine zu radikale Entfernung der T-Lymphozyten aus dem Blut dem von ihnen vermittelten positiven, antineoplastischen Effekt (Graft-versus-Leukemia-Reaktion) entgegenwirkt und somit kontrolliert angewandt werden muss.

Man unterscheidet zwei GvHD-Formen:

- die akute Form tritt innerhalb von 3 Monaten nach Transplantation auf und betrifft meist Haut, Darm und Leber. Daher wird präventiv eine Prophylaxe mit Cyclosporin A und MTX durchgeführt. Falls die Graft-versus-Host-Disease auftritt, werden Glukokortikoide und Antikörper gegen Lymphozyten gegeben.

- die chronische Form der GvHD tritt ab ca. 100 Tagen nach Transplantation auf. Sie greift v.a. Haut und Schleimhaut an. Auch hier sind Glukokortikoide und Immunsuppressiva angezeigt.

Infektionen

Infektionen sind v.a. in den ersten 3 Wochen nach Transplantation eine große Gefahr. Durch die starke Immunsuppression (Agranulozytose) ist der Körper gegen Bakterien und Pilze praktisch wehrlos und der Patient kann an einer Sepsis sterben. Auch nach 3 Wochen ist der Patient noch stark anfällig für Infektionskrankheiten, besonders durch opportunistische Erreger (z.B. CMV).

Allergische Reaktionen

Kryokonservierte Stammzelltransplantate enthalten 5-10% DMSO, das aufgrund der kryoprotektiven Eigenschaften Verwendung findet. Das enthaltene DMSO kann bei Infusion des Stammzellpräparates zu allergischen Reaktionen führen.

Toxische Nebenwirkungen

Unmittelbare toxische Nebenwirkungen der myeloablativen Chemotherapie/Bestrahlung sind Entzündungen der Schleimhäute/Stomatitis, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, hämorrhagische Zystitis, Haarausfall und organspezifischen Nebenwirkungen der Zytostatika. Durch die Schädigung postkapillärer Venolen kann es zu lebensbedrohlichen Venenverschlüssen (venookklusive Erkrankung, VOD) kommen.

Zweitneoplasien

Aus den durch die Radio- und Chemotherapie kollateral geschädigten, vormals gesunden Zellen, können sich neue Tumoren, sogenannte Zweitneoplasien entwickeln.

Transplantatversagen (Non-Engraftment) und Rezidiv

Selten wachsen die Spenderstammzellen nicht an und werden abgestoßen. Ursächlich sind hierbei verbliebene T-Lymphozyten des Empfängers. Eine mögliche Abstoßung der allogenen Spenderzellen erfolgt in den ersten Wochen nach der Stammzelltransplantation, selten kann es auch später dazu kommen.

Daneben kann ein Rezidiv der Grunderkrankung auftreten. Hierbei verdrängen die neoplastischen Knochenmarkzellen des Empfängers die Spenderzellen.

Beides kann durch eine Chimärismusanalyse beurteilt werden. Ist zielgemäß ein vollständiger Austausch vom Empfänger-System zum Spender-System durch die Transplantation erfolgt, spricht man von vollständigem oder kompletten Chimärismus.

Weitere Komplikationen

- Bronchiolitis-obliterans-Syndrom (BOS)

- Gonadeninsuffizienz

- Wachstumsstörungen bei Kindern

siehe auch: Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS)