Yersinia enterocolitica: Unterschied zwischen den Versionen

(→Klinik) |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

==Definition== | ==Definition== | ||

'''Yersinia | '''Yersinia enterocolitica''' ist ein [[gramnegativ]]es [[Bakterium]], welches sowohl beim [[Mensch]]en, als auch beim [[Tier]] zusammen mit [[Yersinia pseudotuberculosis]] die [[Yersiniose]] verursacht. Beim Menschen verursacht der [[Prokaryont]] noch eine Reihe weiterer [[Erkrankung]]en. | ||

==Merkmale== | ==Merkmale== | ||

Das gramnegative Bakterium besitzt eine stäbchenförmige Gestalt und bildet zu keiner Zeit [[Sporen]]. Es lebt sowohl unter [[aerob]]en Bedingungen, als auch fakultativ [[anaerob]]. Der [[Mikroorganismus]] ist bezüglich des [[Enzym]]s [[Katalase]] positiv, bezüglich der [[Cytochrom-c-Oxidase]] negativ. | Das gramnegative Bakterium besitzt eine stäbchenförmige Gestalt und bildet zu keiner Zeit [[Sporen]]. Es lebt sowohl unter [[aerob]]en Bedingungen, als auch fakultativ [[anaerob]]. Der [[Mikroorganismus]] ist bezüglich des [[Enzym]]s [[Katalase]] positiv, bezüglich der [[Cytochrom-c-Oxidase]] negativ. | ||

Yersinia | Yersinia enterocolitica kann unter bestimmten Bedingungen [[Eisen]] verwerten. Voraussetzung ist, dass das Eisen [[Hämin]]- oder [[Hydroxamat]]-gebunden vorliegt. Das Bakterium verfügt über eine [[monotrich]]e bis [[peritrich]]e [[Begeißelung]] und vermehrt sich am effektivsten in einem [[Temperatur]]bereich von 26 bis 28° C. Als [[Psychrophil|psychrophiles]] (Kälte liebend) Bakterium vermehrt sich Yersinia enterocolitica auch bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Yersinia enterocolitica ist bei 37 °C unbeweglich, bei 22 °C jedoch beweglich (Auswanderung aus Stichkanal in einem halbfesten Agar). | ||

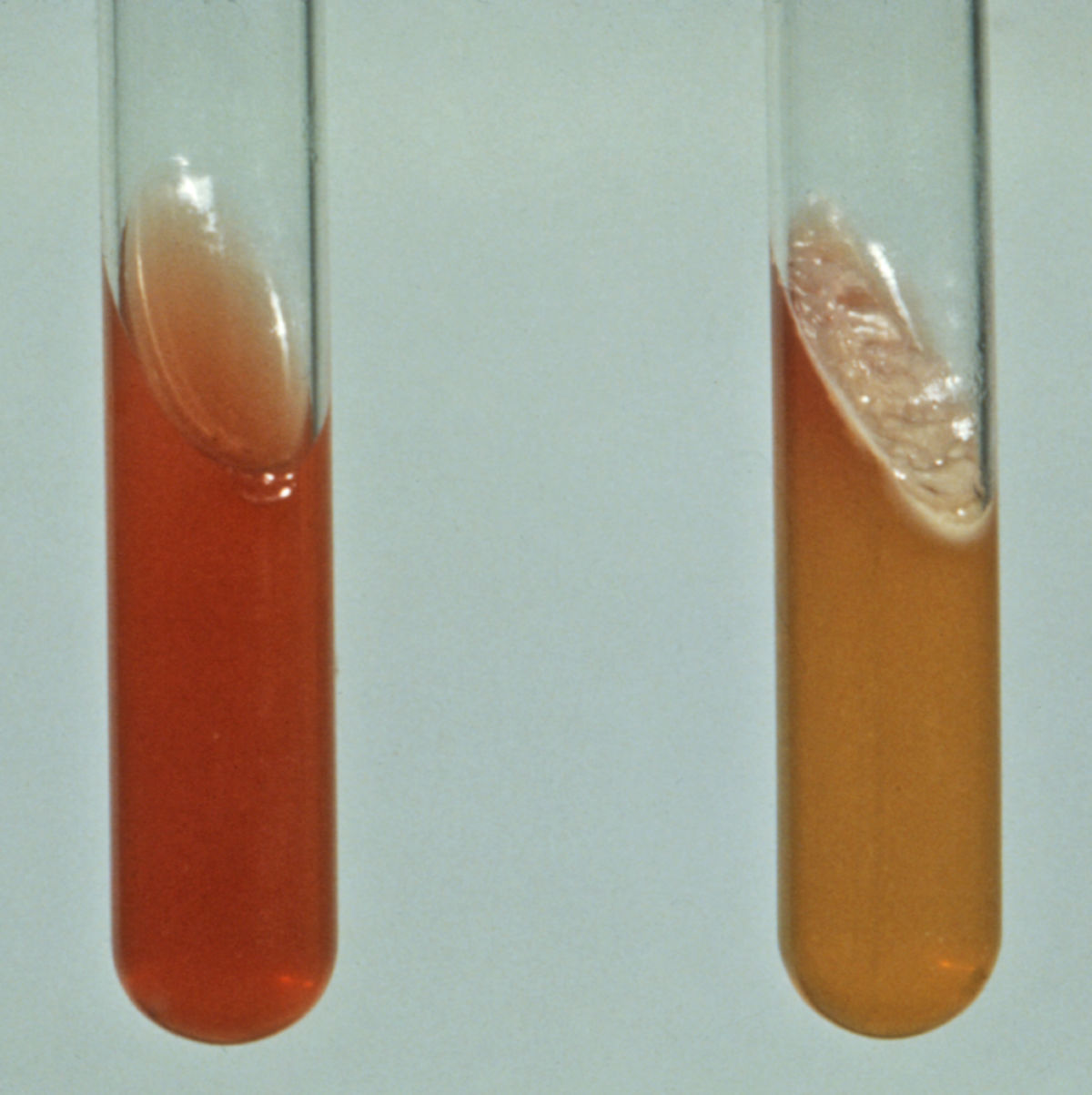

<dcembed><dcembedurlphoto src="https://www.doccheck.com/en/detail/photos/11427-yersinia-enterocolitica-he-agar" showtitle="yes" align="left" size="mq"></dcembedurlphoto><dcembedurlphoto src="https://www.doccheck.com/en/detail/photos/11437-yersinia-enterocolitica-xld-agar" showtitle="yes" align="left" size="mq"></dcembedurlphoto><dcembedurlphoto src="https://www.doccheck.com/en/detail/photos/11440-yersinia-enterocolitica-tsi-agar" showtitle="yes" align="left" size="mq"></dcembedurlphoto></dcembed> | <dcembed><dcembedurlphoto src="https://www.doccheck.com/en/detail/photos/11427-yersinia-enterocolitica-he-agar" showtitle="yes" align="left" size="mq"></dcembedurlphoto><dcembedurlphoto src="https://www.doccheck.com/en/detail/photos/11437-yersinia-enterocolitica-xld-agar" showtitle="yes" align="left" size="mq"></dcembedurlphoto><dcembedurlphoto src="https://www.doccheck.com/en/detail/photos/11440-yersinia-enterocolitica-tsi-agar" showtitle="yes" align="left" size="mq"></dcembedurlphoto></dcembed> | ||

==Vorkommen== | ==Vorkommen== | ||

Yersinia enterocolitica findet sich im GI-Trakt von Nutztieren, insbesondere | Yersinia enterocolitica findet sich im GI-Trakt von Nutztieren, insbesondere bei Schweinen, seltener bei Rindern. | ||

==Übertragung== | ==Übertragung== | ||

Die Übertragung erfolgt durch direkte Aufnahme des [[Erreger]]s, also v.a. durch den Verzehr von nicht ausreichend erhitztem Schweinefleisch. Weitere [[Infektion]]swege sind Rohmilch oder kontaminiertes [[Wasser]]. | |||

==Pathogenese== | ==Pathogenese== | ||

Der Erreger wird über M-Zellen in die Submucosa des | Der Erreger wird über [[M-Zelle (Immunologie)|M-Zellen]] in die [[Submucosa]] des [[terminal]]en [[Ileum]]s aufgenommen. Er vermehrt sich dort vor allem im lymphatischen Gewebe der [[Peyer-Plaque|Peyer-Plaques]] und in den mesenterialen [[Lymphknoten]] ([[Tropismus]] zum lymphatischen System). | ||

Wichtiger [[Pathogenitätsfaktor]] sind Effektorproteine, die mithilfe eines Typ-III- | Wichtiger [[Pathogenitätsfaktor]] sind Effektorproteine, die mithilfe eines [[Typ-III-Sekretionssystem]]s in Makrophagen mikroinjiziert werden. Diese Proteine werden als [[Yersinia Outer Protein]]s (YOPs) bezeichnet. Sie wirken u.a. als Hemmstoffe von [[Rho-GTPase|Rho-GTPasen]], welche beispielsweise an der Strukturierung des [[Aktin]]skeletts beteiligt sind. Es resultiert eine Hemmung der [[Phagozytose]] und die [[Apoptose]] der Makrophagen.<ref>Trosky J., Orth K., Liverman A.: [https://doi.org/10.1111/j.1462-5822.2007.01109.x "Yersinia Outer Proteins: YOPS"] Wiley Online Library, 2007</ref> | ||

==Klinik== | ==Klinik== | ||

Nach einer [[Inkubationszeit]] von 3 | Nach einer [[Inkubationszeit]] von 3 bis 10 Tagen entwickelt sich eine [[Enteritis]] oder [[Enterokolitis]] mit folgenden Symptomen: | ||

* [[Übelkeit]] | * [[Übelkeit]] | ||

* [[Erbrechen]] | * [[Erbrechen]] | ||

* dünnflüssig-breiiger [[Durchfall]] | * dünnflüssig-breiiger [[Durchfall]] | ||

* Bauchschmerzen, häufig | * Bauchschmerzen, häufig im rechten [[Unterbauch]] ([[Pseudoappendizitis]]) durch [[Ileitis terminalis]] | ||

1-3 Wochen nach der Infektion kann es, insb. bei HLA-Typ B27, zu immunologischen | 1-3 Wochen nach der Infektion kann es, insb. bei Patienten mit [[HLA-B27|HLA-Typ B27]], zu immunologischen [[Kreuzreaktion]]en kommen: | ||

* [[Morbus Reiter]] | * [[Morbus Reiter]] | ||

* [[Arthritis|Arthritiden]] | * [[Arthritis|Arthritiden]] | ||

| Zeile 33: | Zeile 33: | ||

==Labordiagnostik== | ==Labordiagnostik== | ||

===Direkter Erregernachweis=== | ===Direkter Erregernachweis=== | ||

Der Erregernachweis erfolgt durch Kultivierung von [[Biopsie]]material oder [[Stuhl]]proben bzw. per [[Blutkultur]]. Die [[Probe]] wird direkt auf ein [[Festmedium]] ausgeimpft, z.B. [[Blutagar]], [[MacConkey-Agar]], [[GCG-Agar]] oder [[CIN-Agar]]. Die Erreger werden bis zu 48 Stunden bei 25 | Der Erregernachweis erfolgt durch Kultivierung von [[Biopsie]]material oder [[Stuhl]]proben bzw. per [[Blutkultur]]. Die [[Probe]] wird direkt auf ein [[Festmedium]] ausgeimpft, z.B. [[Blutagar]], [[MacConkey-Agar]], [[GCG-Agar]] oder [[CIN-Agar]]. Die Erreger werden bis zu 48 Stunden bei 25 bis 28 °C bebrütet. | ||

Darüber hinaus kann man Yersinia enterocolitica [[molekularbiologisch]] durch den Nachweis verschiedener [[Virulenz]][[gen]]e (z.B. virF, yadA, yst, ysc) mithilfe der [[RT-PCR]] identifizieren. Für diese Untersuchung sind spezielle Testkits verfügbar. | Darüber hinaus kann man Yersinia enterocolitica [[molekularbiologisch]] durch den Nachweis verschiedener [[Virulenz]][[gen]]e (z.B. virF, yadA, yst, ysc) mithilfe der [[RT-PCR]] identifizieren. Für diese Untersuchung sind spezielle Testkits verfügbar. | ||

| Zeile 41: | Zeile 41: | ||

==Therapie== | ==Therapie== | ||

Infektionen mit Yersinia enterocolitica verlaufen i.d.R. [[selbstlimitierend]]. Eine Gabe von [[Antibiotikum|Antibiotika]] ist meistens nicht nötig. Bei schweren Verläufen empfiehlt sich die Gabe von [[Chinolon]]en, [[Cephalosporin]]en oder [[ | Infektionen mit Yersinia enterocolitica verlaufen i.d.R. [[selbstlimitierend]]. Eine Gabe von [[Antibiotikum|Antibiotika]] ist meistens nicht nötig. Bei schweren Verläufen empfiehlt sich die Gabe von [[Chinolon]]en, [[Cephalosporin]]en oder [[Tetrazykline|Tetrazyklinen]]. | ||

==Meldepflicht== | ==Meldepflicht== | ||

Aktuelle Version vom 25. Januar 2024, 17:49 Uhr

Definition

Yersinia enterocolitica ist ein gramnegatives Bakterium, welches sowohl beim Menschen, als auch beim Tier zusammen mit Yersinia pseudotuberculosis die Yersiniose verursacht. Beim Menschen verursacht der Prokaryont noch eine Reihe weiterer Erkrankungen.

Merkmale

Das gramnegative Bakterium besitzt eine stäbchenförmige Gestalt und bildet zu keiner Zeit Sporen. Es lebt sowohl unter aeroben Bedingungen, als auch fakultativ anaerob. Der Mikroorganismus ist bezüglich des Enzyms Katalase positiv, bezüglich der Cytochrom-c-Oxidase negativ.

Yersinia enterocolitica kann unter bestimmten Bedingungen Eisen verwerten. Voraussetzung ist, dass das Eisen Hämin- oder Hydroxamat-gebunden vorliegt. Das Bakterium verfügt über eine monotriche bis peritriche Begeißelung und vermehrt sich am effektivsten in einem Temperaturbereich von 26 bis 28° C. Als psychrophiles (Kälte liebend) Bakterium vermehrt sich Yersinia enterocolitica auch bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Yersinia enterocolitica ist bei 37 °C unbeweglich, bei 22 °C jedoch beweglich (Auswanderung aus Stichkanal in einem halbfesten Agar).

Vorkommen

Yersinia enterocolitica findet sich im GI-Trakt von Nutztieren, insbesondere bei Schweinen, seltener bei Rindern.

Übertragung

Die Übertragung erfolgt durch direkte Aufnahme des Erregers, also v.a. durch den Verzehr von nicht ausreichend erhitztem Schweinefleisch. Weitere Infektionswege sind Rohmilch oder kontaminiertes Wasser.

Pathogenese

Der Erreger wird über M-Zellen in die Submucosa des terminalen Ileums aufgenommen. Er vermehrt sich dort vor allem im lymphatischen Gewebe der Peyer-Plaques und in den mesenterialen Lymphknoten (Tropismus zum lymphatischen System). Wichtiger Pathogenitätsfaktor sind Effektorproteine, die mithilfe eines Typ-III-Sekretionssystems in Makrophagen mikroinjiziert werden. Diese Proteine werden als Yersinia Outer Proteins (YOPs) bezeichnet. Sie wirken u.a. als Hemmstoffe von Rho-GTPasen, welche beispielsweise an der Strukturierung des Aktinskeletts beteiligt sind. Es resultiert eine Hemmung der Phagozytose und die Apoptose der Makrophagen.[1]

Klinik

Nach einer Inkubationszeit von 3 bis 10 Tagen entwickelt sich eine Enteritis oder Enterokolitis mit folgenden Symptomen:

- Übelkeit

- Erbrechen

- dünnflüssig-breiiger Durchfall

- Bauchschmerzen, häufig im rechten Unterbauch (Pseudoappendizitis) durch Ileitis terminalis

1-3 Wochen nach der Infektion kann es, insb. bei Patienten mit HLA-Typ B27, zu immunologischen Kreuzreaktionen kommen:

Labordiagnostik

Direkter Erregernachweis

Der Erregernachweis erfolgt durch Kultivierung von Biopsiematerial oder Stuhlproben bzw. per Blutkultur. Die Probe wird direkt auf ein Festmedium ausgeimpft, z.B. Blutagar, MacConkey-Agar, GCG-Agar oder CIN-Agar. Die Erreger werden bis zu 48 Stunden bei 25 bis 28 °C bebrütet.

Darüber hinaus kann man Yersinia enterocolitica molekularbiologisch durch den Nachweis verschiedener Virulenzgene (z.B. virF, yadA, yst, ysc) mithilfe der RT-PCR identifizieren. Für diese Untersuchung sind spezielle Testkits verfügbar.

Indirekter Erregernachweis

Ein serologischer Nachweis der Yersinia-Antikörper ist ebenfalls möglich. Mittels Agglutinationsreaktion kann zudem eine Serogruppentypisierung erfolgen. Es sind über 60 O- und 44 H-Antigene bekannt. In Europa treten häufig O:3, O:9, seltener O:5 auf. In den USA ist auch der Serotyp O:8 verbreitet.

Therapie

Infektionen mit Yersinia enterocolitica verlaufen i.d.R. selbstlimitierend. Eine Gabe von Antibiotika ist meistens nicht nötig. Bei schweren Verläufen empfiehlt sich die Gabe von Chinolonen, Cephalosporinen oder Tetrazyklinen.

Meldepflicht

Nach dem Infektionsschutzgesetz sind Infektionen mit Yersinia enterocolitica meldepflichtig.

Referenzen

- ↑ Trosky J., Orth K., Liverman A.: "Yersinia Outer Proteins: YOPS" Wiley Online Library, 2007