Ureter

von altgriechisch: οὐρέω ("ouréō") - Wasser lassen, urinieren

Synonym: Harnleiter

Englisch: ureter

Definition

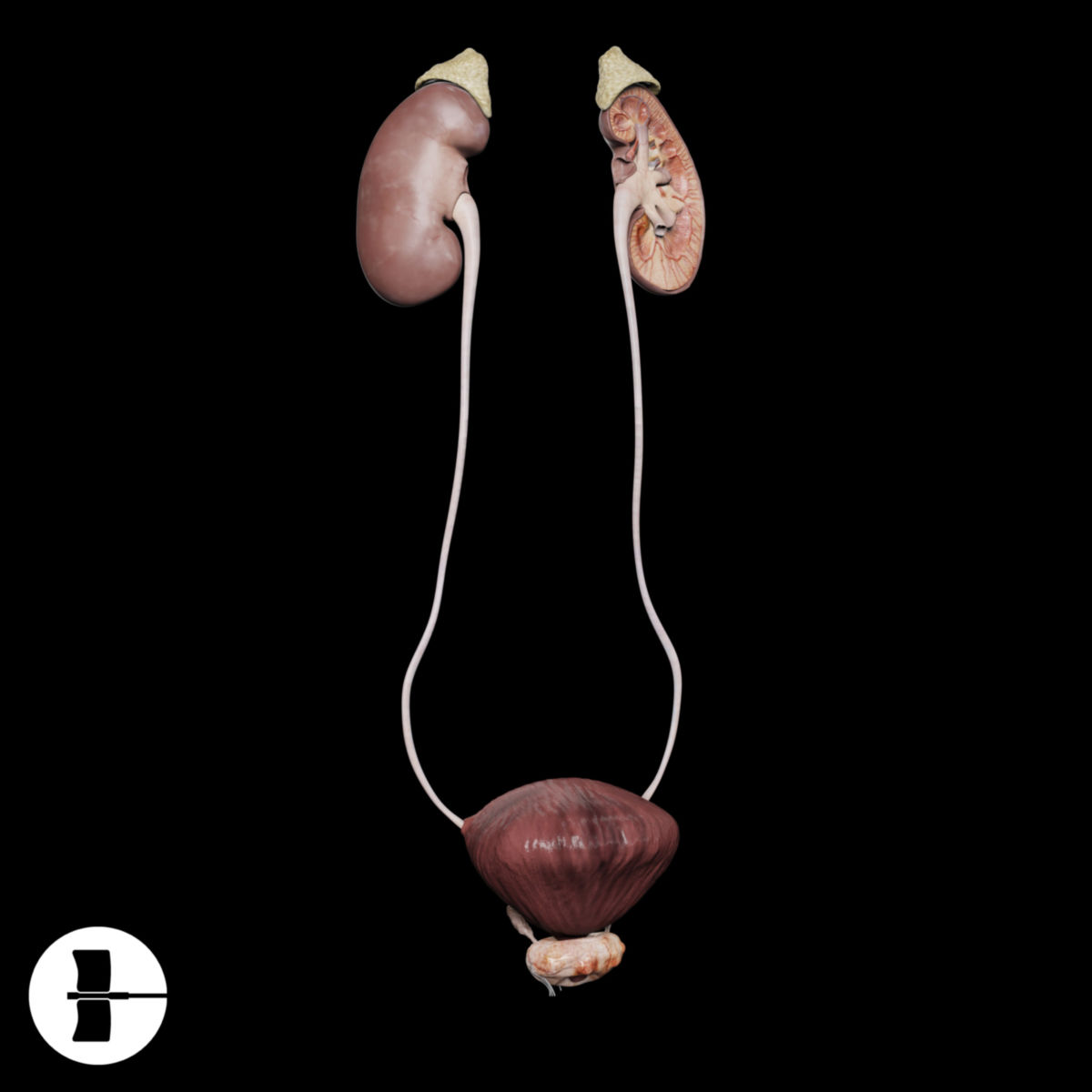

Der Ureter ist der paarig angelegte, muskuläre Abschnitt des Urogenitalsystems, der den Sekundärharn aus dem Nierenbecken zur Harnblase transportiert.

Bei Verwendung des lateinischen Namens besteht Verwechslungsgefahr mit der Urethra (Harnröhre).

Anatomie

Die beiden Ureteren sind etwa 25 bis 30 cm lange röhrenförmige Hohlorgane, die einen Durchmesser zwischen 4 und 7 mm besitzen. Sie beginnen im Nierenbecken, verlassen die Niere durch das Hilum und enden in der Harnblase. Man teilt sie in zwei ungefähr gleich lange Teilstrecken und einen dritten kurzen Abschnitt ein:

- Pars abdominalis (Bauchteil): Der Abschnitt, der an der hinteren Bauchwand von der Niere bis zur Linea terminalis läuft.

- Pars pelvica (Beckenteil): Der Abschnitt, der von der Linea terminalis bis zur Harnblase läuft.

- Pars intramuralis: Der Abschnitt, der die Blasenwand schräg durchläuft. Er wird an der Mündung in die Harnblase aktiv durch Muskulatur verschlossen. Dies hat eine wichtige Funktion bei der Miktion.

Verlauf

Die Ureteren laufen im Retroperitonealraum von der Niere aus am medialen Rand des Musculus psoas major nach kaudal zur Harnblase im kleinen Becken.

Die Ureteren überkreuzen zunächst den Nervus genitofemoralis in seinem Verlauf über den Musculus psoas major. Beim Mann unterkreuzen sie dann jeweils die ipsilaterale Arteria und Vena testicularis bzw. bei der Frau die Arteria und Vena ovarica. Im Anschluss überkreuzen die Ureteren die Arteria und Vena illiaca communis. Seltener werden die Vasa iliaca externa überkreuzt. Im Bereich des Colon sigmoideum unterkreuzt der linke Ureter den Recessus intersigmoideus.

Weiter kaudal unterkreuzen die Ureteren bei der Frau die Arteria uterina im Ligamentum latum, beim Mann den Ductus deferens, bevor sie an den beiden Ureterostien - etwa 4 cm voneinander entfernt - in die Harnblase münden. Dort durchqueren sie schräg die Wand der Harnblase und enden an deren Innenseite.

Dieser intramurale Verlauf der Ureteren und ihre Verankerung im Muskelmantel der Harnblase bilden ein Ventilsystem, das den Rückfluss des Urins in Richtung der Nieren (vesicorenalen Reflux) verhindert. Die Ureteren zeichnen sich in der Harnblasenschleimhaut als konvergierende Aufwerfungen (Columnae uretericae) ab, die sich kaudal als feine, querverlaufende Falte (Plica ureterica) fortsetzen. Sie bilden die Begrenzung des Harnblasendreiecks (Trigonum vesicae).

Kreuzungen

Die Kreuzungen der Ureteren kann man sich von kranial nach kaudal anhand der "Über-Unter-Über-Unter-Regel" merken. Der Ureter

- überkreuzt den Nervus genitofemoralis,

- unterkreuzt die Vasa testicularia bzw. ovarica,

- überkreuzt die Vasa iliaca communis,

- unterkreuzt den Ductus deferens beim Mann und bzw. die Arteria uterina bei der Frau.

Ureterengen

Man unterscheidet drei physiologische Engstellen im Verlauf des Ureters:

- Obere Ureterenge (Pyeloureteraler Übergang): Übergang vom Nierenbecken zum Ureter

- Mittlere Ureterenge: Überkreuzung der Arteria iliaca communis bzw. externa

- Untere Ureterenge (Ureterovesikaler Übergang): Durchtritt durch die Wand der Harnblase

Gelegentlich stellt die Unterkreuzung der Vasa testicularia (beim Mann) bzw. der Vasa ovarica (bei der Frau) eine zusätzliche Engstelle dar.

Blutgefäße

Die Versorgung des Ureters erfolgt durch kleine Äste der großen Arterien in der Umgebung.

Arterielle Versorgung

Die Versorgung durch Arterien bekommt der Ureter aus Rami ureterici, die den Arterien seiner Nachbarschaft entspringen:

- Pars abdominalis: Arteria renalis und Arteria testicularis (Mann) bzw. Arteria ovarica (Frau).

- Pars pelvica: Arteria iliaca communis, Arteria iliaca externa und Arteria iliaca interna mit ihren viszeralen Ästen (besonders Arteria uterina bzw. Arteria ductus deferentis sowie Arteria vesicalis inferior).

Venöser Abfluss

Der venöse Abfluss erfolgt über Venen, die mit den Arterien verlaufen und dementsprechend benannt sind.

Innervation

Über die Ganglia aorticorenalia und über den Plexus hypogastricus inferior erreicht der Sympathikus den Ureter.

Parasympathische Versorgung erhalten die Harnleiter über die Nervi splanchnici pelvici aus den Segmenten S2-S4 bzw. teilweise auch über den Nervus vagus. Der Sympathikus hemmt die Ureterperistaltik, der Parasympathikus bewirkt das Gegenteil.

Histologie

Das Lumen der Ureteren ist mit Urothel ausgekleidet, das einer dünnen Bindegewebeschicht aufsitzt. Die daran angrenzende Längs- und Quermuskelschicht ermöglicht die Peristaltik. Nach außen hin sind die Ureteren von Bindegewebe eingehüllt und weisen zum Peritoneum einen Überzug aus Mesothel auf. Histologisch lassen sich von innen (lumennah) nach außen drei Schichten differenzieren:

Tunica mucosa

Die Tunica mucosa zeigt bei leerem Harnleiter Längsfalten, die das sternförmige Lumen bilden und als Reservefalten fungieren. Die bindegewebige Lamina propria der Tunica mucosa ist von einem Urothel überzogen, was wichtig für die Unterscheidung des histologisch ähnlich aussehenden Ductus deferens ist. Die Deckzellen des Urothels sind apikal von einer Crusta bedeckt, die dem Zellschutz vor dem Urin dient. Eine Lamina muscularis mucosae und Tela submucosa fehlen beim Ureter.

Tunica muscularis

An die Tunica mucosa schließt sich die Tunica muscularis an. Sie besteht aus insgesamt zwei bis drei Schichten glatter Muskulatur. Innen befindet sich das Stratum longitudinale internum, außen das Stratum longitudinale externum und dazwischen das Stratum circulare. Das Stratum longitudinale externum fehlt in der Pars abdominalis des Ureters. Hier ist die Tunica muscularis zweischichtig. In der Pars pelvica des Ureters legt sich das Stratum longitudinale externum als dritte Schicht außen an. Sie wird auch als Waldeyer-Scheide bezeichnet. Zur Harnblase hin geht das Stratum longitudinale externum in den Musculus trigoni vesicae profundus über. Die verschiedenen Muskelschichten sind mit Bindegewebe durchsetzt, spiralartig ineinander verschraubt und bilden so eine funktionelle Einheit für die Peristaltik.

Tunica adventitia

Die Tunica adventitia ist die äußerste Schicht des Ureters. Sie besteht vorwiegend aus lockerem Bindegewebe, in das Blut- und Lymphgefäße sowie marklose und markhaltige Nervenfasern eingebettet sind.

Physiologie

Die Ureteren transportieren den Harn nicht kontinuierlich vom Nierenbecken in die Harnblase, sondern durch wellenförmige Bewegungen der glatten Muskulatur, die so genannte Ureterperistaltik. Die periodischen Kontraktionen beginnen am Nierenbecken und laufen ungefähr alle 20-25 Sekunden ab. Der Ureter ist also kein passives, offenes "Abflussrohr", sondern nimmt den Urin in kleinen Portionen durch Relaxation seiner Wandmuskulatur auf. Durch anschließende Kontraktion wird der Harn dann aktiv nach kaudal befördert, gegebenenfalls auch gegen die Schwerkraft.

Klinik

Klinisch relevant sind Harnsteine, die in den Nierenkelchen oder im Nierenbecken entstehen. Sie bleiben meist in einer der oben genannten Engstellen des Ureters stecken und werden deshalb auch Uretersteine genannt.

Der Ureter versucht durch aktive Kontraktion seiner Wand, den Stein loszuwerden, was zu sehr heftigen Schmerzen, der so genannten "Nierenkolik" führt. Korrekt bezeichnet handelt es sich jedoch um eine Harnleiterkolik. Nachweisen kann man das per Röntgen und Computertomographie. Therapeutisch können Uretersteine "ausgespült" oder mittels extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL) beseitigt werden. Nur bei Steinen, die sie anderweitig nicht entfernen lassen, ist eine chirurgische Ureterolithotomie erforderlich.

Im Ureter können auch Urothelkarzinome entstehen, diese sind jedoch selten.

Ektop, das heißt nicht im Trigonum vesicae mündende Harnleiter, zum Beispiel bei einer Doppelniere mit Ureter duplex, haben in der Regel keinen intramuralen Anteil und sind somit nicht vor Urinreflux geschützt. Dies äußert sich durch Nierenschmerzen bei der Miktion (Weiterleitung des intravesikalen Drucks) und rezidivierende Nierenbeckenentzündungen.

Podcast

Quellen

- Ulfig N: Kurzlehrbuch Histologie. 4., korrigierte Auflage. Thieme-Verlag

Bildquelle

- Bildquelle Podcast: © David Becker / Unsplash