Elektrokardiogramm

Abkürzung: EKG

Synonyme: Herzstromkurve, Herzspannungskurve

Englisch: electrocardiogram, ECG

Definition

Unter einem Elektrokardiogramm, kurz EKG, versteht man die temporäre oder dauerhafte Aufzeichnung des Summenvektors der elektrischen Aktivitäten von Herzmuskelfasern. Das Diagnoseverfahren selbst nennt man Elektrokardiographie.

Hintergrund

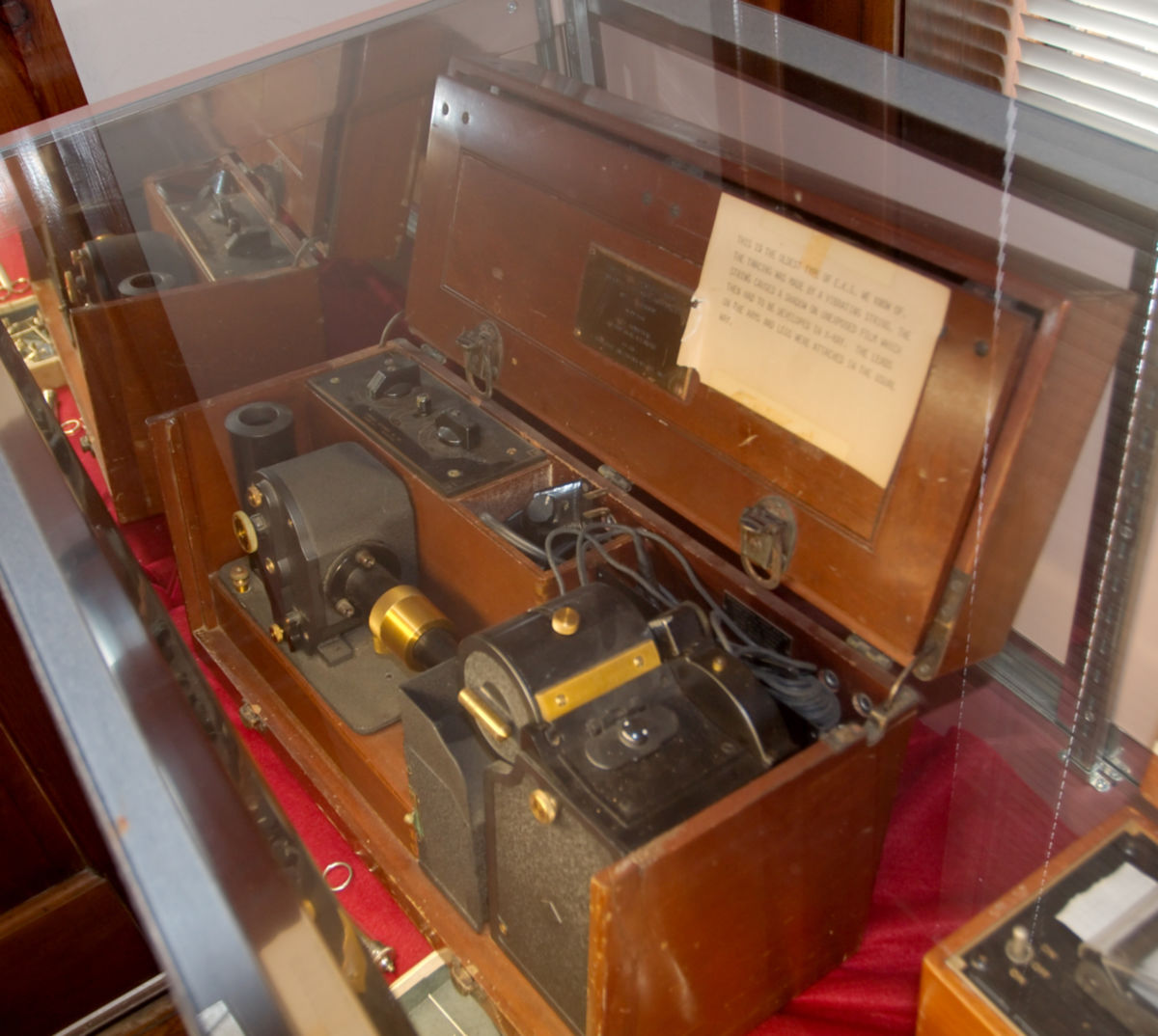

Das erste EKG wurde 1882 vom Physiologen Waller abgeleitet. Die Methode wurde um das Jahr 1900 von Einthoven, Goldberger, Wilson und anderen für die klinische Anwendung weiter entwickelt. Heute (2024) ist das EKG eine sehr einfache und ausgereifte Untersuchungsmethode, die einen hohen Stellenwert in der Allgemeinmedizin und in der kardiologischen Basisdiagnostik hat. Die wichtigsten Indikationen des EKGs sind der akute Herzinfarkt und Herzrhythmusstörungen.

Es stehen diverse EKG-Geräte für unterschiedliche Anwendungsszenarien zur Verfügung. Zunehmend werden EKG-Funktionen auch in Unterhaltungselektronik wie Smartwatches integriert.

Grundlage

Jeder Pumpfunktion des Herzens geht eine elektrische Erregung voraus, die im Normalfall vom Sinus-Knoten, dem primären Schrittmacher des Herzens, ausgeht und über das Erregungsleitungssystem des Herzens zu den Muskelzellen läuft. Diese elektrischen Potentialänderungen am Herzen kann man durch EKG-Elektroden an der Körperoberfläche abgreifen und in der Zeitachse aufzeichnen. Es resultiert ein immer wiederkehrendes, relativ gleichförmiges Bild der elektrischen Herzaktion.

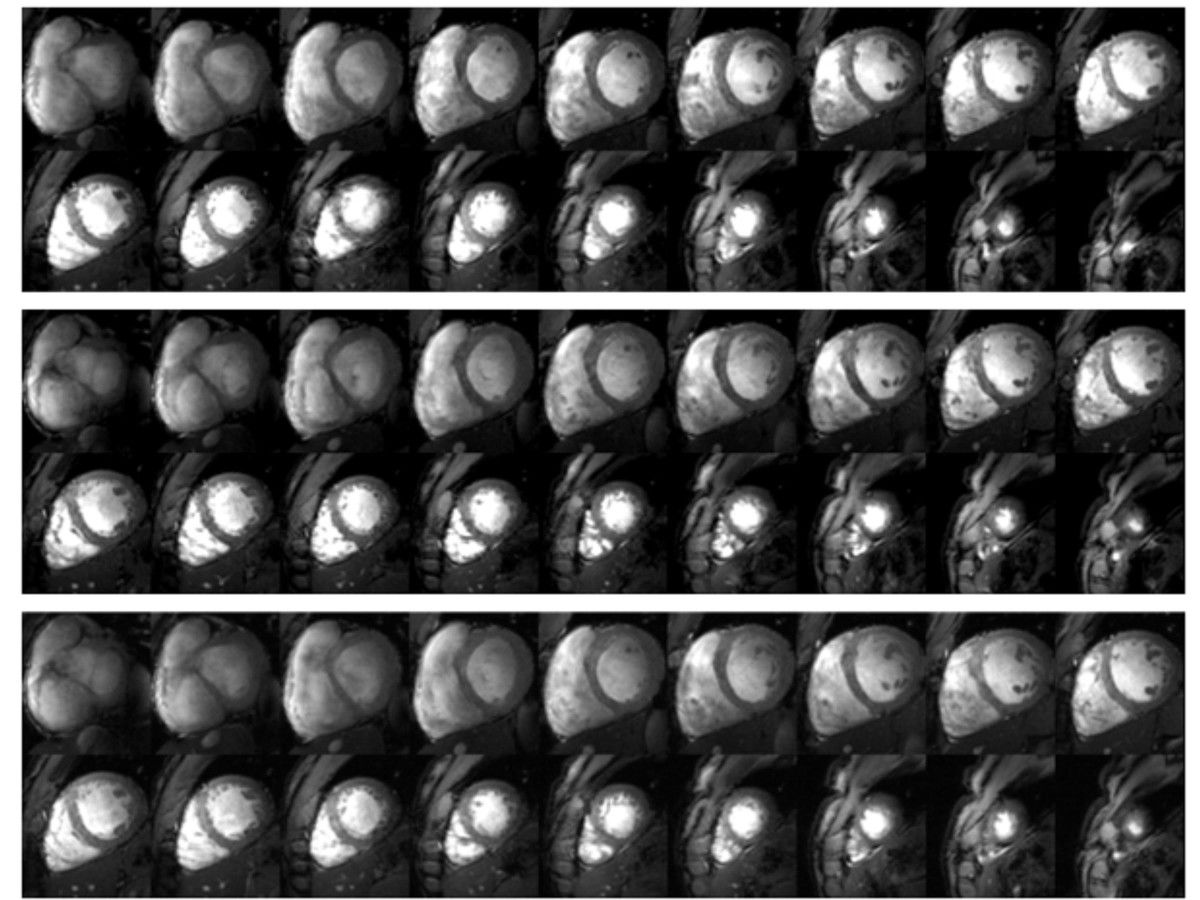

Zu beachten ist jedoch, dass das EKG nur die Erregungsleitung innerhalb des Herzens anzeigt, jedoch nicht die tatsächliche Auswurfleistung. Deshalb sind in der Regel ergänzende Untersuchungsmethoden, wie z.B. die Echokardiografie erforderlich.

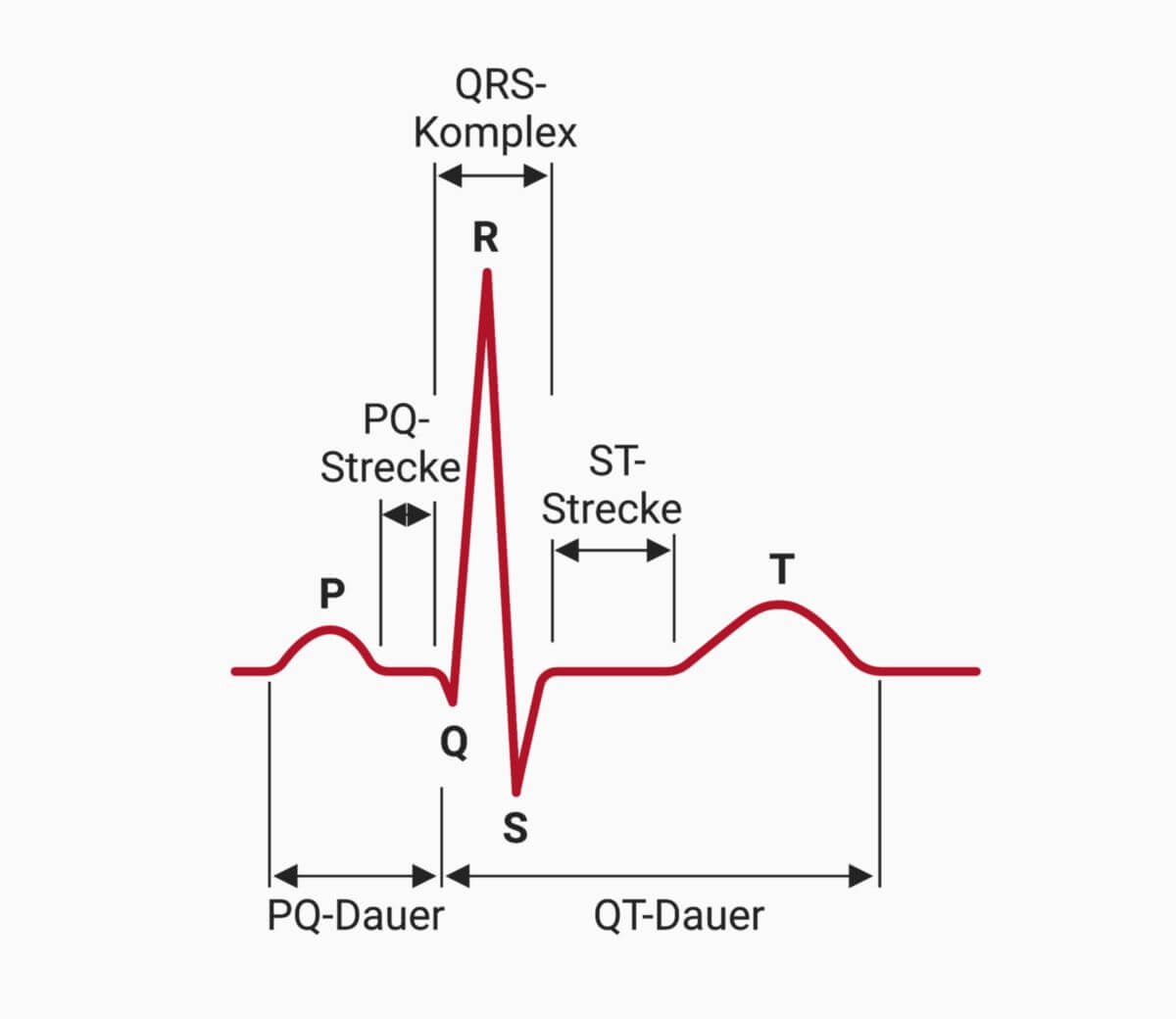

Morphologie der EKG-Kurve

Die Kurve des Elektrokardiogramms lässt sich in verschiedene Abschnitte einteilen, denen jeweils ganz bestimmte elektrophysiologische Vorgänge im Herzen zugrunde liegen. Die Auswertung des EKGs kann händisch mit einem EKG-Lineal oder computergestützt erfolgen.

Erhebungen

- P-Welle: Sie entsteht durch die Ausbreitung der Erregung in den Vorhöfen des Herzens.

- QRS-Komplex: Ein scharf gezackter Komplex, der der Depolarisation beider Kammern entspricht.

- T-Welle: Sie entsteht durch die Erregungsrückbildung der Herzkammern.

- U-Welle: Eine inkonstant auftretende Erhebung nach der T-Welle.

Strecken

- PQ-Strecke: Eine isoelektrische, d.h. horizontal verlaufende Linie, die vom Ende der P-Welle bis zum Anfang des QRS-Komplexes reicht. Sie entspricht der Zeit vom Ende der Vorhoferregung bis zum Anfang der Kammererregung.

- ST-Strecke: Eine isoelektrische Linie von Ende des QRS-Komplexes bis zum Anfang der T-Welle.

Intervalle

- QT-Dauer: Sie schließt QRS-Komplex, ST-Strecke und T-Welle ein. Ihre Dauer entspricht der Kammersystole und ist abhängig von der Herzfrequenz.

- PQ-Dauer: Sie entspricht der gemeinsamen Dauer von P-Welle und PQ-Strecke.

- RR-Abstand: Abstand zwischen zwei R-Zacken

- PP-Abstand: Abstand zwischen zwei P-Wellen

- PR-Abstand: Abstand zwischen dem Beginn der P-Welle und der R-Zacke

Punkte

- J-Punkt: Übergang von S-Zacke zu ST-Strecke

EKG-Ableitungen

Die durch die Herzströme entstehenden Potentialdifferenzen können auf unterschiedliche Weise gemessen werden. Diese Messungen werden auch als Ableitungen bezeichnet. Man kann sie nach der Messmethodik, d.h. der Art der Ableitung und nach dem Ort, an dem die Elektroden angebracht sind, differenzieren.

Art der Ableitung

Je nachdem, wie die Ableitelektroden verschaltet werden, unterscheidet man eine bipolare und eine unipolare Ableitung.

Bei einer bipolaren Ableitung wird die elektrische Spannung zwischen zwei gleichberechtigten Punkten der Körperoberfläche registriert, zum Beispiel zwischen dem rechten Arm und dem linken Arm.

Die unipolare Ableitung hingegen misst die Spannung zwischen einer differenten Elektrode und einem elektrischen "Nullpunkt", der als indifferente Elektrode oder Bezugselektrode bezeichnet wird. Um die indifferente Elektrode zu erhalten, werden jeweils zwei oder mehr Extremitätenelektroden über Widerstände zusammen geschaltet.

Ort der Ableitung

Ferner unterscheidet man die Extremitätenableitungen, die Potentialdifferenzen zwischen den Extremitäten messen, von den Brustwandableitungen, die durch Elektroden am Thorax bestimmt werden.

- Extremitätenableitungen (3/4 Elektroden; 6 Ableitungen)

- Ableitung nach Einthoven (I, II, III)

- Ableitung nach Goldberger (aVR, aVL, aVF)

- Brustwandableitungen (6 Elektroden; 6 Ableitungen)

- Ableitung nach Wilson (V1-V6)

- Ableitung nach Nehb (A, I, D)

- Sonstige Ableitungen

- Ableitung nach Lewis (3/4 Elektroden; 6 Ableitungen)

Bei den Extremitätenableitungen werden nur die Potentialschwankungen in der Frontalebene erfasst, bei den Brustwandableitungen erfolgt die Messung in der Horizontalebene. Die Ableitung nach Nehb gilt als Ergänzungsableitung, die bei speziellen klinischen Fragestellungen zum Einsatz kommt. Das gilt auch für die im Rahmen der Vektorkardiografie eingesetzte Ableitung nach Frank.

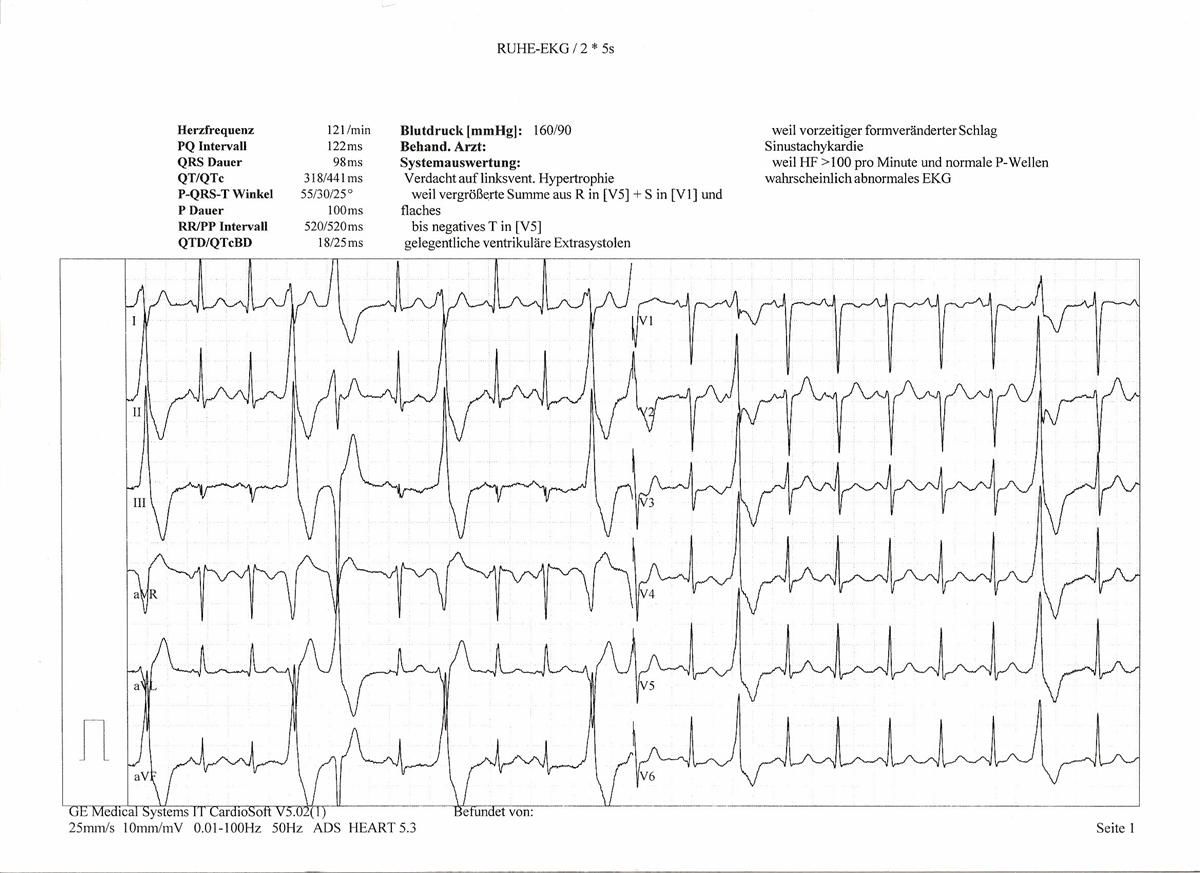

Ein konventionelles 12-Kanal-EKG registriert parallel die Extremitätenableitungen nach Einthoven (3) und Goldberger (3), sowie die Brustwandableitung nach Wilson (6).

Ableitgeschwindigkeit

Die Ableitgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der das EKG auf dem EKG-Papier aufgezeichnet wird. Sie wird durch den Papiervorschub bestimmt und in mm/s angegeben. Man kann sie am EKG-Gerät einstellen.

In Deutschland beträgt die Ableitgeschwindigkeit in der Regel 50 mm/s, in den USA meist 25 mm/s. Zu kleine Ableitgeschwindigkeiten erschweren die Auswertung des EKGs.

Einteilung

...nach Verfahren

In der Kardiologie gibt es neben dem Standard-EKG eine Vielzahl verschiedener EKG-Verfahren, um spezielle Fragestellungen - vor allem bei der Diagnostik von Herzrhythmusstörungen - zu klären. Man unterscheidet:

- Nicht-invasive Verfahren

- Ruhe-EKG

- Belastungs-EKG

- Langzeit-EKG

- Vektorkardiografie (Vektor-EKG)

- EKG-Mapping

- Event-Recorder

- Abdominales EKG (AECG)

- Semi-invasive Verfahren

- Invasive Verfahren

- Intrakardiales EKG (Intrakardiales Mapping)

Zudem existieren kontaktlose Vielkanal-EKG-Geräte, welche die elektrische Herzaktivität ohne direkten Elektrodenkontakt – auch durch die Kleidung hindurch – messen können. Deren Einsatz hat sich jedoch bislang (2022) noch nicht klinisch etabliert.

...nach Anzahl der Ableitungen

- Einkanal-EKG: registriert 1 Ableitung

- 3-Kanal-EKG: registriert 3 Ableitungen

- 6-Kanal-EKG: registriert 6 Ableitungen

- 12-Kanal-EKG: registriert 12 Ableitungen

Aussagefähigkeit

Das EKG ist eine nichtinvasive Methode von relativ hohem Aussagewert. Unter anderem lassen sich Feststellungen machen über:

- Lagetyp

- Herzfrequenz

- Herzrhythmus

- Vorhoftätigkeit

- Extrasystolen

- Vorliegen eines Schenkelblock

- Vorliegen eines akuten oder zurückliegenden Herzinfarkts

- Myokardhypertrophie

- Rechts- und Linksbelastungen des Herzens

Das Elektrokardiogramm lässt keine Aussagen über die Perfusion (Durchblutung) des Herzens, d.h. den Zustand der Koronararterien zu, solange die Erregungsausbreitung nicht beeinträchtigt ist. Dies ist in der Regel nur bei einer fortgeschrittenen Beeinträchtigung der Durchblutung der Fall.

EKG-Veränderungen und mögliche Interpretationen

| EKG-Befund | Mögliche Interpretationen |

|---|---|

| Normal |

|

| Q-Zacken |

|

| ST-Strecken-Veränderungen |

|

| Linksventrikuläre Hypertrophie |

|

| Absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern |

|

| Linksschenkelblock |

|

| Rechtsschenkelblock |

|

| Kleine QRS-Komplexe, Niedervoltage |

|

| Sinustachykardie |

|

| Bradykarde Herzrhythmusstörungen |

|

Indikationen

Es gibt viele Indikationen, die das Schreiben eines EKGs erfordern. Wichtige Indikationen sind u.a.:

- thorakale Beschwerden (z.B. retrosternaler Schmerz, Druck bzw. Stechen in der Brust)

- Herzrhythmusstörungen

- unklare Synkope

- koronare Herzkrankheit

- Myokardinfarkt

- akutes Koronarsyndrom

- Lungenembolie

Störquellen

Die Qualität des EKGs kann durch verschiedene Faktoren negativ beeinträchtigt werden. Dazu zählen u.a.:

- Schlechter Hautkontakt der Elektroden

- Muskelzittern des Patienten (Temperatur des Untersuchungsraums)

- Interferenz durch elektrische Geräte in der Nähe

- Silikonimplantate bei Frauen (Brustwandableitungen)

Bei einem Perikarderguss kann es zu einer peripheren Niedervoltage kommen.

HowTo-Video

Quiz

Quellen & Weblinks

- Wikibooks: Elektrokardiographie

- EKG-Online

- Evidenzbasierte Leitlinie zu Diagnose und Therapie der Herzinsuffizienz (evidence.de, der Universität Witten/Herdecke)

Bildquelle

- Bildquelle für Flexikon-Quiz: ©Markus Spiske / Unsplash