Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten

Synonym: nicht-suizidale Selbstverletzung

Englisch: self-harm (SH), self-injury, self-mutilation, non-suicidal self-injury, NSSI

Definition

Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten, kurz NSSV, beschreibt absichtliche Handlungen, die zu Verletzungen der eigenen Körpers und/oder zu Schmerzen führen, wobei jedoch keine Suizidabsicht besteht. Beispiele sind das Schneiden oder Stechen mit einem scharfen Gegenstand oder die Verbrennung der Haut, z.B. mit Zigaretten.

Terminologie

Die Begriffsdefinitionen sind in der Literatur nicht einheitlich. Die Begriffe "selbstverletzendes Verhalten" (SSV) und "nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten" (NSSV) werden in der medizinischen Umgangssprache häufig synonym verwendet. Im ICD-11 wird unter dem Begriff "nicht-suizidale Selbstverletzung" nur die impulsive Selbstverletzung verstanden.

Abgrenzung

Verletzungen, die nicht bewusst herbeigeführt werden, aber indirekt aus dem eigenen Verhalten entstehen, z.B. Selbstverletzung nach Drogenkonsum, zählen nicht explizit zu den Selbstverletzungen. Das gleiche gilt für Selbstverletzungen die sporadisch aus Impulshandlungen resultieren, wenn man z.B. aus Wut gegen eine Wand schlägt.

Epidemiologie

Genaue Daten zur Häufigkeit des NSSV in der deutschen Bevölkerung liegen derzeit (2025) nicht vor. In einer holländischen Studie von 2014 berichten 21% der Heranwachsenden von mindestens einer NSSV-Episode bis zum 25 Lebensjahr.[2]

Laut einer Metaanalyse unterscheidet sich die Prävalenz des NSSV in verschiedenen Altersgruppen. Die höchste Prävalenz findet sich bei Jugendlichen im Alter von 10-19 Jahren (17,2 %), danach folgen jungen Erwachsene zwischen 20 und 29 Jahren (13,4 %). Im Alter über 29 sinkt die Prävalenz auf ungefähr 5 %.[3]

Ätiologie

Ein NSSV wird multifaktoriell ausgelöst, wobei psychische und soziale Faktoren dominierend sind. Es kommt im Rahmen verschiedener psychischer Störungen vor, u.a. bei ADHS, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, Essstörungen (Anorexia nervosa), Zwangsstörungen, Lesch-Nyhan-Syndrom, Deprivationen, Münchhausen-Syndrom, Körperintegritätsidentitätsstörungen oder Psychosen.

Abhängig vom psychologischen Kontext erfüllt das NSSV für die Betroffenen verschiedene Funktionen, zum Beispiel:

- Reduktion negativer Emotionen wie Anspannung oder Angst

- Erhalten von Aufmerksamkeit

- Selbstbestrafung, Ausdruck von Selbsthass oder Schuldgefühlen

- Entkommen aus dissoziativen Zuständen

- Verdrängen von Suizidgedanken

- Suche nach Gefühlen bei innerer Leere

Durch die Reduktion von Anspannung kann das Verhalten suchtähnliche Muster annehmen.

Risikofaktoren

Bekannte Risikofaktoren für NSSV sind u.a.:

- Perfektionismus und Leistungsdruck

- Traumata und Dissoziationen

- Verlusterlebnisse in der Kindheit

- chronische Erkrankungen mit langer Hospitalisation

- sexueller Missbrauch und Gewalt

- emotionale Vernachlässigung

- impulsiver Charakter

- Mobbing und Sextortion

- psychische Belastung durch sexuelle Orientierung

- Suizide oder Selbstverletzungen im Umfeld

- psychische Erkrankungen (s.o.)

- psychische Erkrankungen in der Familie

- Suchterkrankungen

NSSV kann auch durch bestimmte Arzneistoffe getriggert werden (z.B. Pregabalin, Benzodiazepine).[4][5]

Klinik

Die Klinik von Selbstverletzungen ist sehr variantenreich. Nach Favazza werden 4 Arten der direkten Selbstverletzung unterschieden:

- Stereotype Selbstverletzungen: autoaggressives Verhalten, tritt besonders bei Menschen mit geistiger Behinderung, tiefgreifenden Entwicklungsstörungen oder Stoffwechselstörungen auf. Die Handlungen haben einen repetitiven Charakter.

- Majore Selbstverletzungen: Dazu gehören schwere Selbstverletzungen, wie das Abtrennen von Gliedmassen, das Ausstechen der Augen etc. Diese Selbstverletzungen kommen meistens im Rahmen einer schweren psychischen Erkrankung, wie einer Schizophrenie oder einer schweren Persönlichkeitsstörung vor. Man spricht auch von Selbstverstümmelung.

- Kompulsiv zwanghafte Selbstverletzung: Meistens unbewusste Handlungen, wie Trichotillomanie, Dermatophagie und Skin Picking. Oft mit einer Zwangsstörung verbunden.

- Impulsive Selbstverletzung: Die häufigste Form der Selbstverletzung, typisch sind z.B. Hautschnitte, selbst zugefügte Brandwunden (z.B. mit Zigaretten, Feuerzeugen, Kerzen) oder Schläge (sich selbst schlagen, den Kopf gegen die Wand schlagen)

Das NSSV im engeren Sinne (nach ICD-11-Definition) fällt in die Kategorie der impulsiven Selbstverletzung. Meist sind diese Verletzungen nur oberflächlich - eine verbreitete Form des NSSV ist das so genannte "Ritzen". Andere Formen des NSSV sind das Schlagen mit den Fäusten, bis Hämatome entstehen, Verbrennungen mit Zigaretten sowie Wangen- oder Lippenbeißen. Die Abgrenzung zu Parafunktionen und destruktiven habituellen Handlungen (z.B. Nägelkauen, Wangenkauen) lässt sich in der Regel durch die Intensität der Verletzung treffen.

Verletzungen, die bizarr erscheinen oder bei denen der Entstehungsmechanismus nicht nachvollziehbar ist, sollten konsiliarisch mit der Fragestellung nach einer Selbstverletzung geklärt werden.[6]

Auch wenn keine direkte Suizidabsicht besteht, ist das Risiko für Suizidversuche und vollendete Suizide bei den Betroffenen insgesamt erhöht.

Therapie

Selbstverletzendes Verhalten jeglicher Art wird durch Psychotherapie behandelt. Die Therapiekonzepte unterscheiden sich und können tiefenpsychologisch, psychoanalytisch oder verhaltenstherapeutisch ausgerichtet sein.[7] Bei vorhandener psychischer Erkrankung ist gegebenenfalls eine Pharmakotherapie indiziert (z.B. mit SSRI).

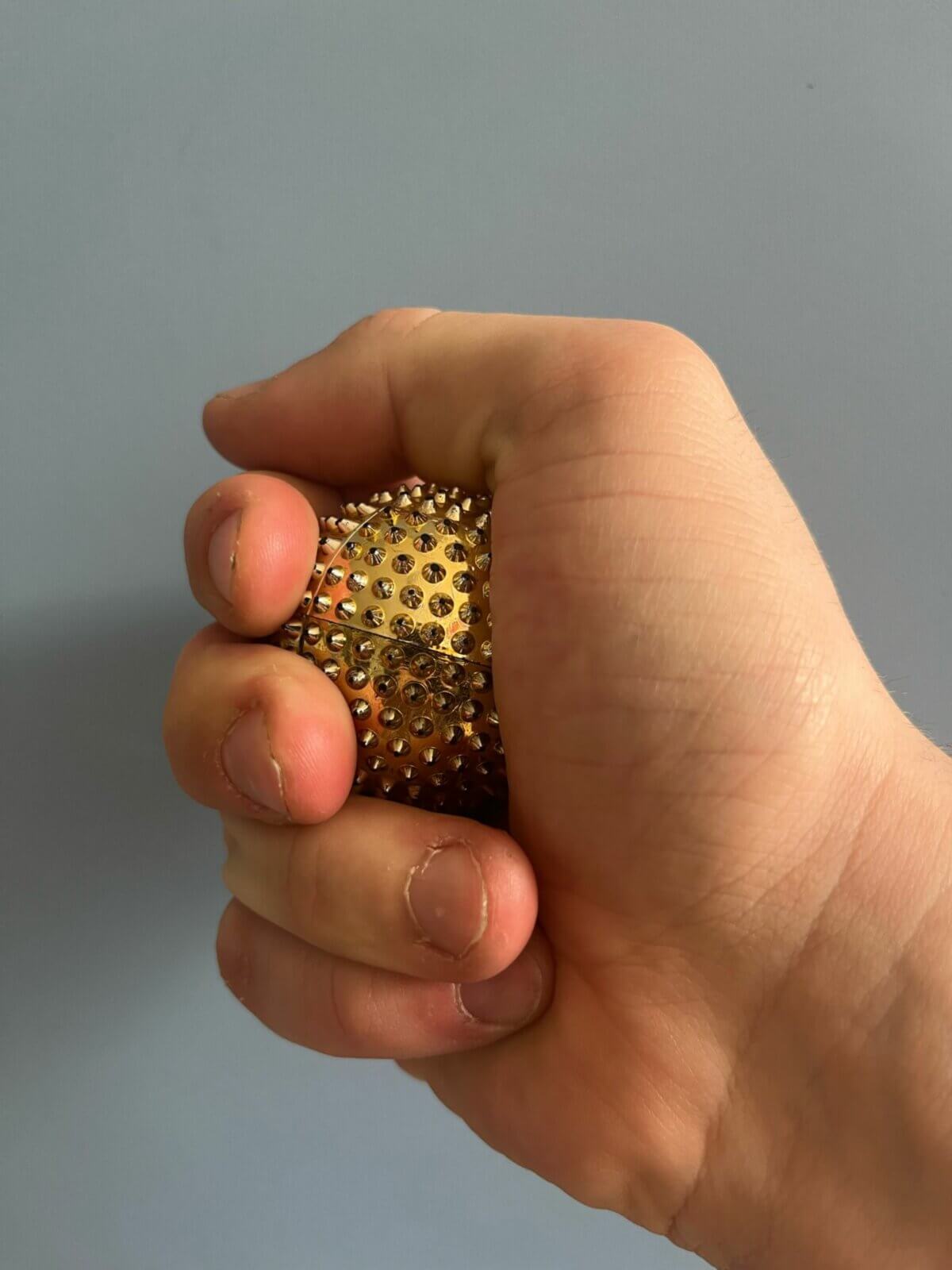

Eine häufig eingesetzte Therapieform ist zudem die dialektisch-behaviorale Therapie (DBT). Sie inkludiert auch das Erlernen von Coping- bzw. Bewältigungsstrategien, sogenannten Skills. Skills, die Selbstverletzungsdränge reduzieren sollen, sind zum Beispiel Igelbälle, Fidget-Toys, Düfte, Eiswürfel (im Mund oder in der Hand zergehen lassen) oder scharfe Chilli-Bonbons.

Pflegeinterventionen

In psychiatrischen Einrichtungen untergebrachte Patienten dürfen keinen Zugriff auf Utensilien haben, die eine Selbstverletzung ermöglichen (z.B. Messer, Klingen, Nadeln etc.).

Patienten, bei denen anamnestisch selbstverletzendes Verhalten vorkommt, sollten regelmäßig überwacht werden. Es muss z.B. beobachtet werden, ob Besteck eingesteckt wurde oder ein entliehener Rasierer wieder zurückgebracht wurde.

Neben den Sicherheitsmaßnahmen, ist es wichtig, sich Zeit für den betroffenen Patienten zu nehmen, seine Sorgen anzuhören und nicht zu verurteilen, wenn ein Patient selbstverletzende Gedanken hat oder sich bereits selbst verletzt hat.

Literatur

- MSD Manual – Nicht-suizidale Selbstverletzung (NSSV), abgerufen am 24.03.2025

- e.medpedia – Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen, abgerufen am 27.03.2025

Quellen

- ↑ ICD-11 – MB23.E, abgefufen am 27.03.2025

- ↑ Baetens et al., Age of onset of non-suicidal self-injury in Dutch-speaking adolescents and emerging adults: An event history analysis of pooled data, Compr. Psychiatry, 2018

- ↑ Swannell et al., Prevalence of nonsuicidal self-injury in nonclinical samples: systematic review, meta-analysis and meta-regression, Suicide Life Threat Behav., 2014

- ↑ Tandon V.R.; Mahajan V.; Gillani Z.H.; Mahajan A.: Pregabalin-induced self-harm behavior. Indian Journal of Pharmacology. 2013;45(6):638–639. doi:10.4103/0253-7613.121390.

- ↑ Gibbons R.D.; Hur K.; Kwan J.; Brown C.H.; Mann J.J.: Concomitant opioid and benzodiazepine use and risk of suicide attempt and intentional self-harm: pharmacoepidemiologic study. Drug and Alcohol Dependence. 2021;228:109067. doi:10.1016/j.drugalcdep.2021.109067.

- ↑ Straßburger, P., Váradi, G.: Traumatische Enukleation. Unfall oder Selbstverletzung? Ophthalmologe 2013, 110:451–454

- ↑ MSD-Manuals - Behandlung der nicht suizidalen Selbstverletzung, abgerufen am 25.03.2025