Influenza-A-(H7N9)

Synonym: Vogelgrippe H7N9

Englisch: avian influenza H7N9

Definition

Die Influenza-A-(H7N9) oder Vogelgripppe H7N9 ist eine Sonderform der Influenza (Grippe), die durch das Influenza-A-(H7N9)-Virus ausgelöst wird und beim Menschen zum ersten Mal im Jahr 2013 auftrat.

Erreger

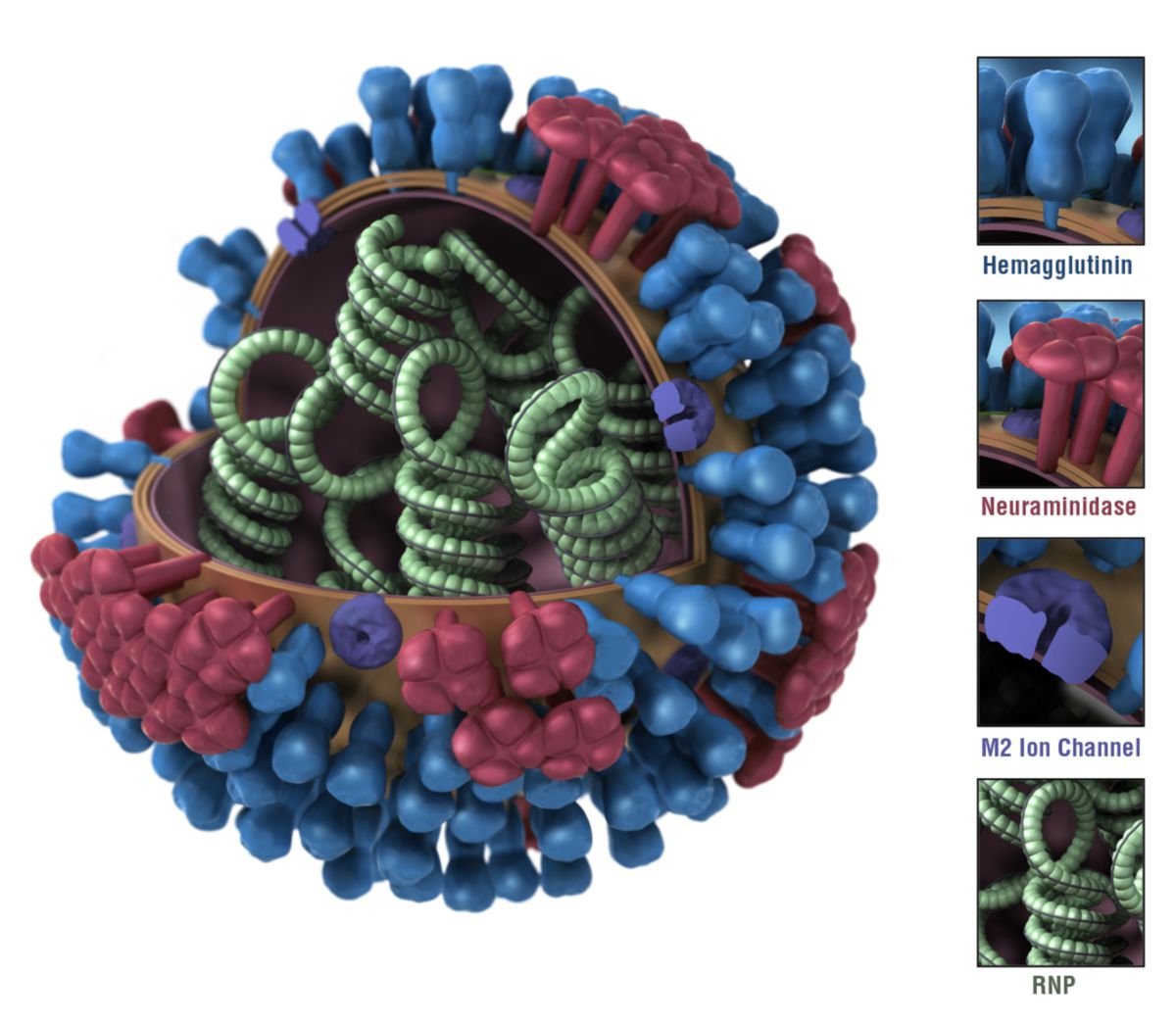

Der Erreger ist ein Subtyp des Influenza-A-Virus, das zur Familie der Orthomyxoviren gehört und bei Vögeln vorkommt – z.B. bei Hühnern, Wasservögeln und Tauben. Er enthält mehrere Genabschnitte des aviären Virus H9N2.[1] Ähnlich wie beim H5N1-Virus scheint – neben anderen Faktoren – die Deletion von 5 Aminosäuren in der viralen Neuraminidase für die verstärkte Pathogenität verantwortlich zu sein.[1]

Verbreitung

Die Vogelgrippe H7N9 ist eine Zoonose und verläßt in der Regel nicht die Wirtstierpopulation. Unter bestimmten Voraussetzungen ist jedoch eine Übertragung auf den Menschen und auf andere Arten (z.B. Schweine) möglich.

Das Virus wurde erstmals Anfang 2013 in China nachweisen, wo es zu einzelnen Todesfällen – sowohl in ländlichen Gebieten als auch in Städten (z.B. Shanghai) – führte. Mitte April wurde der erste Erkrankungsfall in Peking gemeldet. Nicht bei allen Erkrankungsfällen ließ sich in der Anamnese ein Kontakt mit Vögeln bzw. Geflügel nachweisen.[1]

Am 24.4.2013 wurde der erste H7N9-Fall außerhalb Chinas in Taiwan gemeldet. Der betroffene Patient hatte sich vorher in China aufgehalten.[2]

Bis zum 4. Juli 2013 wurden der WHO 133 Erkrankungsfälle von Influenza-A-(H7N9) gemeldet, die 43 Todesfälle und 3 hospitalisierte Patienten einschließen.[3]

Im Januar 2014 wurden aus China 96 Erkrankungs- und 19 Todesfälle durch Influenza H7N9 gemeldet.[4]

Infektion

Die Übertragung von Influenzaviren erfolgt über infizierten Vogelkot oder aerogen durch Tröpfchen in der Atemluft – in der Regel vom Geflügel auf den Menschen. Mitte April 2013 wurde jedoch durch die chinesischen Gesundheitsbehörden auch eine mögliche Infektion von Mensch zu Mensch eingeräumt.[5] Dieser Verdacht hat sich in der Folgezeit weiter verdichtet.[3]

Infektiosität

Das Risiko, mit Influenza-A-(H7N9) infiziert zu werden, ist beim Menschen relativ gering. Hat die Erkrankung jedoch die Wirtstierpopulation verlassen, kann das Virus mutieren und dadurch seine Infektiosität ändern. Deshalb wird jeder Erkrankungsfall beim Menschen von der WHO und anderen Gesundheitsinstitutionen genau beobachtet.

Symptome

Wie bei humanpathogenen Influenza-Viren, kann das Symptombild sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Es reicht vom asymptomatischen Verlauf[6] über leichte Erkältungssymptome bis hin zur schweren Pneumonie. Typische klinische Zeichen einer Influenza-Infektion sind:

- Fieber (> 39°C)

- Kopfschmerzen

- Myalgien (Gliederschmerzen)

- Halsschmerzen

- Husten

- Atemnot (bei schwerem Verlauf)

Bei befallenen Vögeln soll die Erkrankung relativ symptomarm verlaufen, was die Identifizierung der Tiere erschwert.

Komplikationen

Eine mögliche Komplikation der Influenza-A-(H7N9) ist wie bei anderen Formen der Vogelgrippe der so genannte "Zytokinsturm". Dabei versagt die adaptive Immunantwort und es kommt zu einer Überreaktion des Immunsystems, die den Charakter einer sich selbst verstärkenden Kaskadenreaktion hat ("Circulus vitiosus"). Bestimmte Zellen des Immunsystems (T-Zellen, Makrophagen) schütten große Mengen an Zytokinen aus, die eine massive Entzündungsreaktion hervorrufen. Klinisch tritt sie als schwere, perakut verlaufende Influenzapneumonie mit Dyspnoe und möglichem Organversagen in Erscheinung.

Bestimmte Erregervarianten des Influenzavirus begünstigen die Entstehung eines Zytokinsturms. Sie bilden Proteine, auf die das Immunsystem offensichtlich besonders empfindlich reagiert. Häufig unterscheiden sie sich nur in einigen wenigen Genabschnitten von weniger pathogenen Stämmen.

Diagnostik

Der direkte Nachweis von Virus-Antigenen kann mittels Immunfluoreszenz, ELISA oder PCR erfolgen. Als Probenmaterial werden Rachenabstriche, Nasenspülwasser, Rachenspülwasser oder durch eine bronchoalveoläre Lavage (BAL) gewonnenes Bronchialsekret verwendet.

Der indirekte Nachweis einer Infektion wird durch Bestimmung der Influenza-Antikörper (IgA, IgG, IgM) im Serum mittels ELISA erbracht.

Die Sequenz des Erregers wurde von den chinesischen Gesundeitsbehörden in die EpiFlu-Datenbank der GISAID eingestellt.[7] Sie scheint die Kombination eines H7N9-Stamms und eines H9N2-Stamms zu sein.[8]

Prophylaxe

Zur aktiven Immunisierung gegen die Influenza-A-(H7N9) sind Impfstoffe (z.B. Prepandrix®) verfügbar. Es handelt sich allerdings um so genannte "Prä-Pandemie-Impfstoffe", die auf in der Vergangenheit isolierten Virusstämmen basieren. Die Impfung bietet jedoch nur dann einen ausreichenden Schutz, wenn sie auch gegen den jeweils aktuellen Virusstamm immunisiert.

Eine effektive, aber häufig unterschätzte Maßnahme ist das gründliche Händewaschen, da die Erreger durch Seifen abgetötet werden. Es minimiert vor allem das Risiko einer Schmierinfektion.

Das Tragen von Gesichtsmasken ist nur sinnvoll, wenn es sich um Masken handelt, die den ungefilterten Lufteinstrom ausreichend vermindern, wie z.B. FFP3-Masken. Einfache Gesichtsmasken (Mundschutz) sind als Schutzmaßnahme unwirksam, da sie den Atemstrom nicht filtrieren, sondern Luft frei an den Seiten ein- und austreten kann.

Therapie

Allgemeinmaßnahmen

- Bettruhe

- Körperliche Schonung

- Ausreichende Kalorien- und Flüssigkeitszufuhr

Medikamente

In der Frühphase der Infektion können wie bei anderen Influenza-Formen antivirale Medikamente eingesetzt werden. Dazu zählen unter anderem:

- M2-Hemmer

- Amantadin

- Rimantadin (Flumandine®)

- Neuraminidase-Hemmer

- Oseltamivir (Tamiflu®)

- Zanamivir (Relenza®)

- Peramivir

Die Wirksamkeit dieser Medikamente gegen einen bestimmten isolierten Erregerstamm ist sehr variabel. Testungen chinesischer Labore haben eine Empfindlichkeit des Influenza-A-(H7N9)-Virus gegenüber Oseltamivir und Zanamivir nachgewiesen. Mutationen bzw. Punktmutationen im Virusgenom können aber jederzeit zu einer Veränderung der Resistenzlage und damit zur Unwirksamkeit der Medikamente führen. Wie bei bakteriellen Erregern nehmen Resistenzen durch den breiten Einsatz antiviraler Substanzen zu.

Zur Verhinderung oder Therapie von Sekundärinfektionen kann der Einsatz von Antibiotika sinnvoll sein. Bei sehr hohem Fieber ist zudem die Gabe von Antipyretika (z.B. Paracetamol) zu erwägen.

Updates

Updates der WHO über die Entwicklung der Influenza H7N9 werden seit dem 5.4.2013 laufend unter dem Hashtag #H7N9 getwittert.

Quellen

<references>

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Rongbao Gao et al.: Human Infection with a Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus May 16, 2013, N Engl J Med 2013; 368:1888-1897 DOI: 10.1056/NEJMoa1304459

- ↑ Centers for Disease Control, R.O.C. (Taiwan)

- ↑ 3,0 3,1 Influenza at the human-animal interface Summary and assessment as of 4 July 2013

- ↑ H7N9 bird flu resurges in China ahead of Lunar New Year

- ↑ Authorities test family infected by H7N9 2013-04-18 01:59 By SHAN JUAN (China Daily)

- ↑ H7N9 spreads to central China as asymptomatic case reported, CIDRAP, 14.4.2013

- ↑ CDC Website

- ↑ LA Times Science