Pankreatitis

Englisch: pancreatitis

Definition

Die Pankreatitis ist eine Entzündung des Pankreas (Bauchspeicheldrüse). Man unterscheidet die akute und die chronische Pankreatitis.

Akute Pankreatitis

Die akute Pankreatitis ist eine plötzlich einsetzende, sterile Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Sie ist eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, die zahlreiche Komplikationen hervorrufen, aber auch ohne wesentliche Funktionseinschränkung wieder ausheilen kann.

Ätiologie

- 30 bis 50 %: Biliäre Genese, z.B. Cholelithiasis, Gallengangsstenose, Entzündung der Papilla Vateri

- 30 bis 50 %: Alkoholabusus

- 15 %: idiopathisch

- 5 % seltene Ursachen: Bauchtrauma, postoperativ, Post-ERCP-Pankreatitis, Infektionen (z.B. Mumps, HIV, Virushepatitis, Parasiten), Medikamente (z.B. Östrogene, Glukokortikoide), penetrierendes Ulcus duodeni, Hyperkalzämie, Hypertriglyzeridämie

Klinik

Eine akute Pankreatitis beginnt in der Regel mit einem heftigem epigastrischen Dauerschmerz, der oft gürtelförmig in den Rücken ausstrahlt. Typisch ist ein prall-elastisches Abdomen ("Gummibauch"). Weitere Symptome sind:

- Übelkeit und Erbrechen

- Blähungen

- Darmlähmungen bis hin zum paralytischen Ileus

- Schocksymptome (Tachykardie, Hypotonie)

- Fieber

- Aszites

- Ikterus

Grünlich-braune Hautveränderungen an den Flanken (Grey-Turner-Zeichen), um den Nabel (Cullen-Zeichen) oder in der Leiste (Fox-Zeichen) sind Hinweise auf einen schweren Krankheitsverlauf.

Labordiagnostisch kommt es zu einem Anstieg der Pankreasenzyme im Blut (Lipase, Amylase, Elastase) und Urin (Amylase). In 50 bis 70% der Fälle ist die akute Pankreatitis mit einer vorübergehenden Hyperglykämie assoziiert.

Komplikationen

- Hypovolämischer Schock

- Pankreasabszess

- Pankreaspseudozysten

- Pankreasödem

- Pankreasnekrose

- Perforation

- Akutes Pankreasversagen

- SIRS, Sepsis bis hin zum Multiorganversagen

- Akutes Nierenversagen

- Gastrointestinale Blutungen

siehe auch: Akute Pankreatitis

Chronische Pankreatitis

Die chronische Pankreatitis ist eine anhaltende Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Sie führt zu einem dauerhaften Funktionsausfall der exokrinen und im weiteren Verlauf häufig zum Ausfall der endokrinen Drüsenfunktion.

Ätiologie

Die wichtigste Ursache der chronischen Pankreatitis ist in mehr als 70 % der Fälle der Alkoholabusus. Weitere Risikofaktoren sind:

Pathophysiologie

Die genaue Pathogenese der chronischen Pankreatitis ist noch nicht bekannt (2025). Die pathophysiologische Grundlage der Pankreatitis ist die Aktivierung der proteolytischen Pankreasenzyme, die zu einer Autodigestion des Organs und damit zu lokalen und systemischen Entzündungsreaktionen führt. Der genaue Ablauf der alkoholbedingten Schädigung ist aktuell (2025) noch Gegenstand der Forschung.

Folgende weitere Faktoren scheinen an der Pathogenese beteiligt zu sein:

- Infiltration von Entzündungszellen

- Stress des endoplasmatischen Retikulums

- überschießende pankreatische Fibrogenese

- verschiedene Keimbahnmutationen

Eine weitere, seltene Form einer chronischen Pankreatitis ist die Autoimmunpankreatitis (AIP) (z.B. im Rahmen eines systemischen Lupus erythematodes (SLE) oder eines Sjögren-Syndroms). Sie verläuft dann meist parallel zum Krankheitsschub akut mit gürtelförmigen Oberbauchschmerzen, Gewichtsverlust und Ikterus.

Histologie

Es kommt zu fibrotischen Umbauprozessen, die zunächst perilobulär, später auch intralobulär erfolgen und zum Verlust von Azinuszellen führen. Dabei sind die befallenen Areale weniger stark von Entzündungszellen durchsetzt als bei der akuten Pankreatitis: es kommen mehr Lymphozyten und Plasmazellen, aber weniger Granulozyten vor.

Klinik

- starker, nicht kolikartiger Schmerz, gürtelförmig, beidseitig ausstrahlend, rezidivierend

- durch Maldigestion

- diabetische Stoffwechselzustände bei endokriner Pankreasinsuffizienz

- Ikterus

- Hypokalzämie

- erhöhte Tumormarker (CEA)

- ggf. verminderte Komplementfaktoren (C3, C4)

Komplikationen

- Stenosen von Ductus pancreaticus, Ductus choledochus

- Milzvenenthrombose

- Fistelbildungen

- Bildung von Pankreaspseudozysten mit entsprechenden Komplikationen (Ruptur, Fistelbildung, Obstruktion von Nachbarorganen)

- Pankreaskarzinom

siehe auch: Chronische Pankreatitis

Diagnostik

Die Diagnostik umfasst die Anamnese, das Abfragen der klinischen Symptome und die körperliche Untersuchung mit Inspektion, Palpation und Auskultation des Abdomens. Sie wird durch Laboruntersuchungen und bildgebende Verfahren ergänzt.

Labormedizin

Bei akuter Pankreatitis umfasst die Initialdiagnostik unter anderem folgende Untersuchungen:

- Pankreaslipase (höchste Sensitivität und Spezifität bei akuter Pankreatitis)

- α-Amylase (ergänzend, alleinige Bestimmung ist für die Diagnosesicherung nicht ausreichend)

- Blutbild (Leukozyten, Hämatokrit)

- Cholestaseparameter (Gamma-GT, AP, direktes Bilirubin)

- Entzündungsparameter (CRP)

- Transaminasen (AST, ALT)

- Lipidstatus (Triglyceride)

- LDH (Ausmaß der Zellschädigung)

- Serumelektrolyte (v.a. Serumcalcium)

- Blutglukose

- Serumkreatinin, Serumharnstoff

Bei chronischer Pankreatitis steht labormedizinisch die Überprüfung der exokrinen Pankreasfunktion im Vordergrund. Sie erfolgt durch die Bestimmung der Elastase-1 (Pankreaselastase) im Stuhl. Darüber hinaus ist die Bestimmung von Tumormarkern (z.B. CEA) relevant.

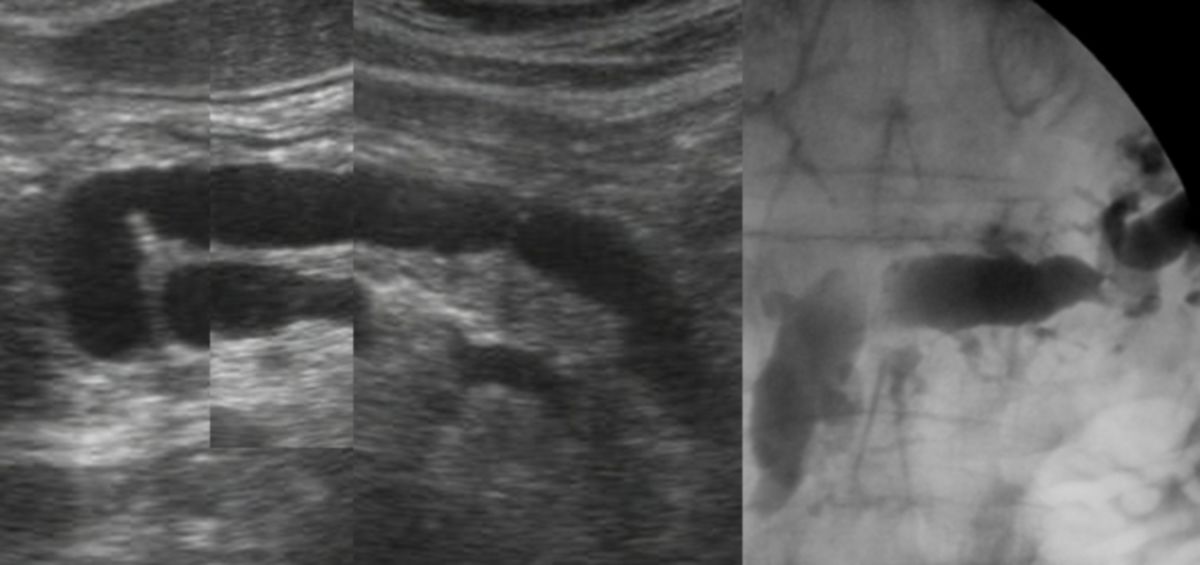

Bildgebung

Bildgebende Verfahren, die bei einer Pankreatitis zum Einsatz kommen, sind:

- Abdomensonographie: Nachweis von Pankreasödemen, Gallensteinen

- Endosonographie: Detektierung von Gallengangssteinen und Tumorstenosen

- Magnetresonanztomographie (MRT) oder Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie (MRCP)

- CT-Abdomen: Darstellung von Nekrosen, Abszessen oder Komplikationen, nur indiziert, wenn die Abdomensonographie keine eindeutigen Befunde liefert

CT-Fallbeispiel

DICOM-Modelle können auf Mobilgeräten leider nicht angezeigt werden.

Therapie

Die Therapie der Pankreatitis umfasst ursachen- und stadienabhängig konservative, interventionelle und operative Maßnahmen.

Akute Pankreatitis

- Flüssigkeitssubstitution (i.v. Infusionen, Elektrolytausgleich)

- Analgetika (z.B. Metamizol, Pethidin)

- Endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie (ERCP) mit Sphinkterotomie: bei biliärer Ursache mit begleitender Cholangitis oder nachgewiesener Choledocholithiasis

- Apherese bei exzessiver Hypertriglyzeridämie

- Ernährungsumstellung: Angepasste Diät mit langsamem Kostaufbau, strikte Alkoholkarenz

- Antibiotika: nur bei infizierten Nekrosen oder Sepsis

- Chirurgische Intervention bei Komplikationen (z.B. Nekrektomie)

siehe Hauptartikel: akute Pankreatitis

Chronische Pankreatitis

- Alkoholkarenz und Nikotinstopp

- Schmerztherapie bei akuten Schüben analog akuter Pankreatitis

- Substitutionstherapie mit Pankreasenzymen bei exokriner Insuffizienz

- Blutzuckereinstellung, falls endokrine Insuffizienz besteht

- Ernährungsberatung (fettarme Kost, fettlösliche Vitamine supplementieren)

- Chirurgische oder interventionelle Maßnahmen bei schwerwiegenden Komplikationen

siehe Hauptartikel: chronische Pankreatitis

Leitlinie

Bildquelle

- Bildquelle DICOM-Viewer: Datensatz freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch die Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie, St. Vinzenz Hospital Köln