Kopfschmerz

Eine neue Leitlinie ist verfügbar.

Klick auf "Bearbeiten" und aktualisiere diesen Artikel!

Eine neue Leitlinie ist verfügbar.

Klick auf "Bearbeiten" und aktualisiere diesen Artikel!

Synonyme: Cephalgie, Kephalgie, Zephalgie, Cephalaea, "Kopfweh"

Englisch: headache, cephalgia

Definition

Kopfschmerz ist ein neurologisches Schmerzphänomen im Bereich des Kopfes. Der Begriff "Kopfschmerz" bezeichnet zunächst nur ein Symptom, kann aber durch entsprechende Zusätze auch als Diagnose verwendet werden (z.B. "Spannungskopfschmerz").

ICD10-Codes

- R51.- Kopfschmerz incl. Gesichtsschmerz o.n.A.

- G43.- Migräne

- G44.- Sonstige Kopfschmerzsyndrome

- G50.0 Trigeminusneuralgie

- G50.1 Atypischer Gesichtsschmerz

Epidemiologie

Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten Schmerzsyndromen. Laut einer Studie erfüllen 27% der Deutschen die Kriterien einer Migräne und 38 % die von Spannungskopfschmerzen.[1] Weltweit wird geschätzt, dass ca. 47 % der Menschen im Erwachsenenalter an einer Kopfschmerzerkrankung leiden, dabei ungefähr 10 % an einer Migräne, 38% an Spannungskopfschmerz und etwa 3 % an chronischen Kopfschmerzen (mindestens 15 Tage im Monat).[2] Eine weitere Metaanalyse kommt zum Ergebnis, dass die 1-Jahres-Prävalenz für Kopfschmerzen 46 % und die Lebenszeitprävalenz 64 % beträgt. Dabei zeigt die Prävalenz der Migräne in Europa und Nordamerika deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: 5 bis 9 % bei Männern, 12 bis 25 % bei Frauen.

Beim Spannungskopfschmerz fanden sich keine Geschlechterpräferenzen, jedoch deutliche regionale Unterschiede: Von 11 % in Singapur über 20 bis 40 % in USA bis hin zu über 80% in Dänemark. Jedoch betonen die Autoren eine ggf. bestehende Abhängigkeit der Daten von der Methode der Datensammlung (höchste Werte in Studien mit persönlicher Befragung des Studienkollektivs).[3]

Neben ausgeprägtem individuellem Leiden und reduzierter Lebensqualität sorgen Kopfschmerzen für hohe direkte und indirekte Kosten für das Gesundheitssystem.

Pathophysiologie

Große Teile des Gehirns sind nicht schmerzempfindlich. Grundsätzlich können Schmerzen durch zwei Wege entstehen:

- Stimulation peripherer Nozizeptoren, z.B. im Rahmen einer Gewebeschädigung

- Schädigung bzw. pathologische Aktivierung von schmerzleitenden Bahnen im peripheren oder zentralen Nervensystems

Die für die Entstehung von primären Kopfschmerzen entscheidenden Strukturen sind wahrscheinlich:

- Die großen intrakraniellen Gefäße, die Dura mater und die peripheren Endigungen des Nervus trigeminus, die diese Strukturen innervieren (sog. "trigeminovaskuläres System")

- Der kaudale Anteil der Trigeminuskerne, die bis zum oberen Spinalmark reichen und Afferenzen von der ersten und zweiten Zervikalwurzel erhalten (sog. "trigeminozervikaler Komplex")

- Die rostralen schmerzverarbeitenden Regionen (z.B. Nucleus ventralis posteromedialis, Cortex)

- Die schmerzmodulierenden Systeme des Gehirns, die Afferenzen von trigeminalen Nozizeptoren modulieren und Strukturen von Hypothalamus und Hirnstamm beeinflussen.

Frequenz

Bei vielen Kopfschmerzformen wird je nach Frequenz der Attacken eine episodische von einer chronischen Form unterschieden. Von einem chronischen täglichen Kopfschmerz (chronic daily headache, CDH) spricht man, wenn ein Patient an über 15 Tagen im Monat Schmerzen aufweist. Hierbei handelt es sich nicht um eine selbstständige Entität, sondern um einen Begriff, der verschiedene Kopfschmerzformen zusammenfasst.[4]

Einteilung

In der 2018 erschienenden 3. Auflage der ICHD-Klassifikation der International Headache Society (IHS) wird zwischen primären und sekundären Kopfschmerzen differenziert sowie eine weitere Einteilung in insgesamt 14 Gruppen mit über 367 Kopfschmerzformen vorgenommen.[5] Dabei machen Spannungskopfschmerzen und Migräne über 92% aller Kopfschmerzleiden aus.

- Primäre Kopfschmerzen: Schmerz als Hauptsymptom ohne andere strukturelle Erkrankung

- Sekundäre Kopfschmerzen: Symptomatisch, d.h. durch andere Erkrankungen verursacht

- Kraniale Neuralgien, zentraler und primärer Gesichtsschmerz und andere Kopfschmerzen: Kopf- und Gesichtsschmerzen, die aufgrund von Neuralgien im Gesicht-Hals-Bereich auftreten und im entsprechenden nervalen Versorgungsbereich wahrgenommen werden.

Primäre Kopfschmerzen

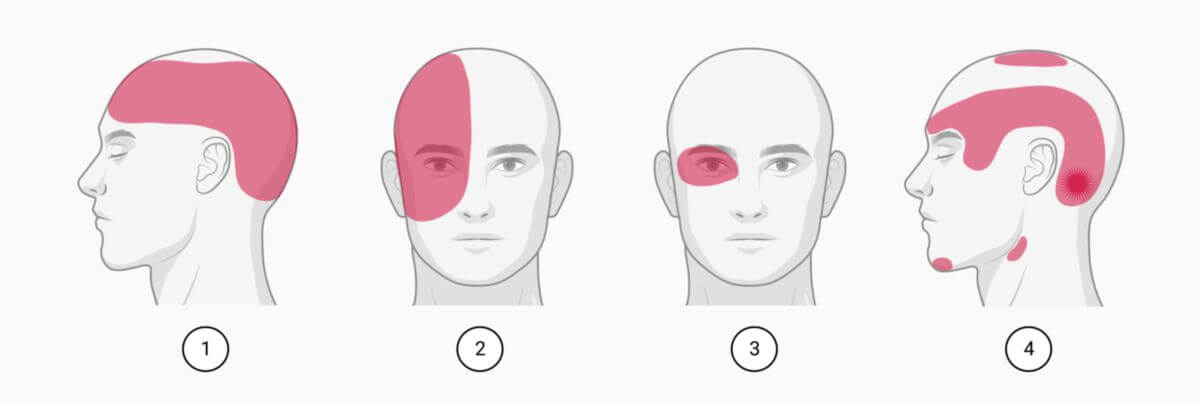

Migräne

Bei der Migräne handelt es sich um einen meist in episodischen Attacken von 4 bis 72 Stunden auftretenden, pulsierenden, pochenden, meist einseitigen Kopfschmerz mit Verstärkung durch körperliche Aktivität, Licht- und Lärmüberempfindlichkeit, Übelkeit und Erbrechen. Die Kopfschmerzen können durch individuelle Trigger ausgelöst und verstärkt werden. Häufig vorkommende Triggerfaktoren sind Hunger, Stress, Luftdruckveränderungen, hormonelle Schwankungen im Rahmen der Menstruation, Schlafmangel oder Übermaß an Schlaf und Alkohol. In ca. 30 % der Fällen haben die Patienten Auraphänomene, d.h. transiente fokal-neurologische Symptome (z.B. Fortifikationen), die vor den oder während den Kopfschmerzen auftreten. Desweiteren kann die Migräne auch chronisch auftreten, also an mindestens 15 Tagen pro Monat über mindestens 3 Monate. Als Status migraenosus wird eine länger als drei Tage anhaltende Migräneattacke bezeichnet.

Kopfschmerzen vom Spannungstyp

Spannungskopfschmerzen sind die häufigste Form von Kopfschmerzen, wobei man eine episodische von einer chronischen Form unterscheidet. Die Schmerzen sind typischerweise bifrontal oder ringförmig holozephal, dumpf drückend, von leichter Intensität und ohne Begleiterscheinungen wie Erbrechen oder Lichtempfindlichkeit.

Trigeminoautonome Kopfschmerzen

Zu den trigeminoautonomen Kopfschmerzen zählen sowohl der Clusterkopfschmerz, die paroxysmale Hemikranie, die Hemicrania continua sowie das SUNCT- (short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing) und das SUNA-Syndrom (short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic symptoms). Gemeinsame Merkmale sind einseitige, kurze, heftige Kopfschmerzattacken mit ipsilateralen, kranialen parasympathischen Symptomen (Lakrimation, konjunktivale Injektion, nasale Kongestion).

Andere primäre Kopfschmerzen

Zur vierten Gruppe der primären Kopfschmerzen zählen:

- Primärer Hustenkopfschmerz

- Primärer Kopfschmerz bei körperlicher Anstrengung

- Primärer Kopfschmerz bei sexueller Aktivität ("postkoitaler Kopfschmerz")

- Primärer Donnerschlagkopfschmerz

- Primärer Kopfschmerz durch Kälte ("Kältekopfschmerz")

- Primärer Kopfschmerz durch äußeren Druck

- Primärer stechender Kopfschmerz

- Nummulärer Kopfschmerz

- Primär schlafgebundener Kopfschmerz

- Neu aufgetretener persistierender täglicher Kopfschmerz (NDPH)

Sekundäre Kopfschmerzen

...durch Trauma im Bereich des Kopfes und/oder der Halswirbelsäule

Hierzu zählen z.B. Kopfschmerzen nach einem Schädel-Hirn-Trauma, Schleudertrauma oder nach einer Kraniotomie.

...durch Gefäßstörungen im Hals-Kopf-Bereich

Diese Kopfschmerzformen entstehen durch Pathologien der Hirngefäße. Häufig werden die Kopfschmerzen dann durch fokal-neurologische Symptome und/oder Bewusstseinsstörungen überschattet (z.B. beim Hirninfarkt). In anderen Situationen stehen die Kopfschmerzen im Vordergrund, z.B. bei der Subarachnoidalblutung. Hierbei zeigen sich akut einsetzende, sehr starke Kopfschmerzen mit Meningismus jedoch ohne Fieber.

Oft sind Kopfschmerzen auch ein Warnsymptom anderer Gefäßveränderungen wie einer Gefäßdissektion, einer Hirnvenenthrombose oder einer temporalen Riesenzellarteriitis. Nicht immer zeigen die Hirngefäße dabei morphologische Veränderungen. Ein plötzlich auftretender Vernichtungskopfschmerz kann z.B. auch die Folge eines reversiblen zerebralen Vasokonstriktionssyndroms (RCVS) sein.

...durch nichtvaskuläre intrakraniale Störungen

Hierunter fallen Kopfschmerzen, die durch Veränderungen des intrakraniellen Drucks verursacht werden. Dabei kann sowohl ein Liquorüberdruck (z.B. idiopathische intrakranielle Hypertension) als auch ein -unterdruck (z.B. postpunktioneller Kopfschmerz) pathophysiologisch zu Grunde liegen. Weitere Ursachen sind u.a. entzündliche Erkrankungen (z.B. Neurosarkoidose), zerebrale Krampfanfälle und intrakraniale Neoplasmen. Bei einem Gehirntumor zeigen nur ca. 30 % der Patienten Kopfschmerzen, die meist als intermittierend auftretend und dumpf beschrieben werden. Sie können sich durch Anstrengung oder Lageänderung verschlechtern und mit Übelkeit einhergehen. Typischerweise treten sie nach dem Aufwachen auf. Charakteristisch für Tumore der hinteren Schädelgrube ist wochenlanges Erbrechen, das den Kopfschmerzen zeitlich vorausgeht. Bei Hinweisen auf eine Amenorrhö oder Galaktorrhö, sollte ein Prolaktinom als Kopfschmerzursache ausgeschlossen werden. Wenn bereits ein Malignom bekannt ist, deuten neu auftretende Kopfschmerzen auf zerebrale Metastasen oder eine Meningeosis neoplastica hin.

...durch eine Substanz oder deren Entzug

Zu dieser Gruppe zählt die wohl häufigste sekundäre Form: Kopfschmerz bei Analgetikaübergebrauch (medikamenteninduzierter Kopfschmerz). Entscheidend ist, dass die Einnahme häufig und regelmäßig ist (per definitionem ≥ 15 Tage/Monat für ≥ 3 Monate). Eine Vielzahl von Substanzen, wie Stickoxid-Donatoren (z.B. Nitroglycerin) oder Histamin, können unmittelbar Kopfschmerzen auslösen. Im Allgemeinen sind Patienten, die unter Migräne oder chronische Spannungskopfschmerzen leiden hierfür empfänglicher, insbesondere bei regelmäßiger Einnahme von Triptanen oder Ergotamin. Auch verzögert durch Alkohol induzierte Kopfschmerzen ("Katerkopfschmerz"), durch Kokain ausgelöste sowie mit dem Entzug einer Substanz (z.B Koffein, Opioid, Östrogene) in Zusammenhang stehende Kopfschmerzen gehören zu dieser Gruppe.

...durch eine Infektion

Kopfschmerzen sind ein häufiges Begleitsymptom von systemischen viralen Infektionen oder einer Sepsis. Bei einer intrakranialen Infektion (z.B. Meningitis) sind sie sogar das häufigste Symptom. Typischerweise zeigt sich eine Meningitis mit akut einsetzenden, starken Kopfschmerzen, Fieber und Meningismus.

...durch eine Störung der Homöostase

Zu dieser Gruppe von sekundären Kopfschmerzformen zählen u.a. Höhen- und Taucherkopfschmerz, Kopfschmerzen im Zusammenhang mit einer Hypertonie bzw. hypertensiven Krise oder Kopfschmerzen, die auf eine Hypothyreose zurückzuführen sind. Auch der Dialysekopfschmerz kann hier eingeordnet werden.

...durch eine Erkrankung von anderen Gesichts- oder Schädelstrukturen

Hierunter werden Kopfschmerzen klassifiziert, die zurückzuführen sind auf Erkrankungen des Schädels sowie von Hals, Augen, Ohren, Nase, Nebenhöhlen, Zähnen, Mund und anderen Gesichts- oder Schädelstrukturen. Dazu zählen z.B. temporomandibuläre Erkrankungen, eine Parodontitis, eine Dysgnathie, eine Rhinosinusitis, ein akutes Glaukom und andere Sehstörungen sowie der Vakuum-Kopfschmerz. Sie erzeugen oft einen übertragenen Schmerz ("referred pain").

Weiterhin können Kopfschmerzen auf eine Störung der Halswirbelsäule und der zugehörigen Komponenten (Knochen, Wirbel, Weichteilgewebe) zurückgeführt werden (zervikogener Kopfschmerz z.B. beim HWS-Syndrom oder bei einer Skoliose). Charakteristisch sind einseitige Schmerzen ohne regelmäßiges zeitliches Muster bei eingeschränkter Beweglichkeit der Halswirbelsäule und zum Teil mit Begleiterscheinungen (Schwindel, Übelkeit, Sehstörungen). Jedoch werden Schmerzen, die in Zusammenhang stehen mit einem myofasziales Schmerzsyndrom, meist den Spannungskopfschmerzen zugeordnet.

...durch psychiatrische Störungen

Bei der Mehrzahl der Kopfschmerzen, die mit einer psychiatrischen Störung auftreten, besteht kein kausaler Zusammenhang, sondern nur eine Komorbidität. In einigen Fällen lassen sich jedoch die Kopfschmerzen einer Somatisierungsstörung oder einer psychotischen Störung zuordnen.

Kraniale Neuralgien, zentraler und primärer Gesichtsschmerz und andere Kopfschmerzen

In der dritten Hauptgruppe werden Erkrankungen wie die Trigeminusneuralgie und Trigeminusneuropathie, Schmerzen durch andere Hirnnervenstörungen oder zentrale neuropathische Schmerzen durch Multiple Sklerose subsumiert.

Profil wichtiger Kopfschmerzformen

| Diagnose | Charakteristika |

|---|---|

| Spannungskopfschmerz |

|

| Migräne |

|

| Clusterkopfschmerz |

|

| Zervikogener Kopfschmerz |

|

Diagnostik

Bei folgenden Warnsymptomen, sogenannten "Red Flags" muss eine umgehende Diagnostik erfolgen, um abwendbar gefährliche Erkrankungen schnell zu erkennen:

- Vernichtungskopfschmerz: Noch nie dagewesener, stärkster Kopfschmerz

- Dem Kopfschmerz vorausgehendes Erbrechen

- Subakute Verschlechterung über Tage oder Wochen

- Erste schwere Kopfschmerzattacke

- Plötzlicher Kopfschmerz

- Kopfschmerzen durch Vorbeugen, Heben, Husten

- Kopfschmerz führt zu Schlafstörungen oder tritt kurz nach dem Erwachen auf

- Fieber oder andere ungeklärte systemische Krankheitszeichen

- Erstes Auftreten nach dem 55. Lebensjahr

- Bekannte systemische Erkrankung

- Fokal-neurologische Defizite, Vigilanzminderung, Hirndruckzeichen, Meningismus

- Kopfschmerz mit lokaler Hyperpathie oder Allodynie (z.B. im Bereich der Arteria temporalis superficialis)

Die American Headache Society (AHS) hat für die bessere Erinnerbarkeit der Red Flags die Akronyme "SSNOOP" bzw. "SNNOOP10" geprägt.[6]

Treten bei einem Patienten erstmals schwere Kopfschmerzen auf, unterscheiden sich die möglichen Differenzialdiagnosen deutlich von denen eines Patienten mit seit Jahren rezidivierenden Kopfschmerzen. Die ausführliche Anamnese und vollständige neurologische Untersuchung incl. Blutdruckmessung und Betrachtung des Augenhintergrunds (Stauungspapille) stellen den ersten Schritt der klinischen Evaluation dar.

Bildgebung

Je nach Verdachtsdiagnose schließt sich an die neurologische Untersuchung inclusive eines EEG eine kraniale Bildgebung an. Mögliche Untersuchungsmethoden sind:

- CT: nativ oder mit Kontrastmittel

- MRT: nativ oder Kontrastmittel

- CT-Angiographie (CTA)

- MR-Angiographie (MRA)

Die Wahl der geeigneten Untersuchungsmethode ist abhängig von der Verdachtsdiagnose und der Verfügbarkeit.

ACR Appropriateness Criteria

Die ACR Appropriateness Criteria empfehlen bei Kopfschmerzen folgende bildgebende Verfahren:[7]

| Klinisches Setting (Erstuntersuchung) | Bildgebung |

|---|---|

| Plötzliche, starke Kopfschmerzen, Vernichtungskopfschmerzen |

|

| Neue Kopfschmerzen mit Papillenödem |

|

| Neue oder zunehmende Kopfschmerzen mit mind. einem Red Flag† |

|

| Neue, klassische Migräne- oder Spannungskopfschmerzen; unauffällige neurologische Untersuchung |

|

| Neue Kopfschmerzen vom trigeminoautonomen Typ |

|

| Chronische Kopfschmerzen; keine neue Symptomatik; unauffällige neurologische Untersuchung. |

|

| Chronische Kopfschmerzen; neues Erscheinungsbild oder neurologisches Defizit |

|

| †Red Flags: subakutes Trauma; Abhängigkeit von sexueller Aktivität, Anstrengung oder Körperposition; neurologisches Defizit; bekannte oder vermutete Krebserkrankung; Immunsuppression; Schwangerschaft; über 50. Lebensjahr | |

Liquoruntersuchung

Eine Lumbalpunktion mit anschließender Liquoruntersuchung wird bei Verdacht auf ein entzündliches, infektiöses oder malignes Geschehen durchgeführt.

EEG

Eine Elektroenzephalografie (EEG) ist ohne besondere anamnestische Hinweise auf bzw. Risikofaktoren für eine Epilepsie kein Teil der routinemäßigen Kopfschmerzdiagnostik. Ein EEG kann bei Patienten mit hemiplegischer Migräne und Basilarismigräne sinnvoll sein, wenn eine ausgeprägte Aura oder Bewusstseinstrübung besteht.[8]

Therapie

Je nach Kopfschmerztyp und Ursache ergeben sich unterschiedliche therapeutische Ansätze. Während bei sekundären Kopfschmerzen die Beseitigung der auslösenden Faktoren Therapieziel ist, stehen pei primären Kopfschmerzen eine Veränderung der Lebensführung (z.B. Ausdauertraining, Entspannungstechniken) und die Gabe von Analgetika im Vordergrund. Zu den eingesetzten Substanzen zählen

- NSAR, z.B. ASS, Ibuprofen

- Triptane: Bei der akuten Migräneattacke und beim Clusterkopfschmerz, z.B. Sumatriptan

- Antidepressiva: Bei chronischen Spannungskopfschmerzen, z.B. Amitriptylin

- Betablocker: Zur Migräneprophylaxe

- Flunarizin: Zur Migräneprophylaxe

- Antikonvulsiva: Zur Migräneprophylaxe, bei Trigeminusneuralgie

- Inhalation von 100 % Sauerstoff bei einer akuten Clusterkopfschmerzattacke

- Verapamil: Zur Prophylaxe eines Clusterkopfschmerz

- CGRP-Inhibitoren: Zur Migräneprophylaxe

Quiz

Literatur

- Suttorp N et al., Harrisons Innere Medizin. 19. Auflage. Berlin. ABW Wissenschaftsverlag; 2016

- WHO Atlas of headache disorders and resources in the world 2011

Quellen

- ↑ Göbel H et al. The epidemiology of headache in Germany: a nationwide survey of a representative sample on the basis of the headache classification of the International Headache Society. Cephalalgia. 1994 Apr;14(2):97-106., abgerufen am 18.06.2019

- ↑ Jensen R, Stovner LJ. Epidemiology and comorbidity of headache., Lancet Neurol. 2008 Apr;7(4):354-61, abgerufen am 18.06.2019

- ↑ Manzoni GC, Stovner LJ. Epidemiology of headache., Handb Clin Neurol. 2010;97:3-22, abgerufen am 18.06.2019

- ↑ S1-Leitlinie der chronischen täglichen Kopfschmerzen DGN, überarbeitet am 28.10.2014, abgerufen am 18.06.2019

- ↑ IHS Classification ICHD-3, abgerufen am 18.06.2019

- ↑ Do PT et al. Red and orange flags for secondary headaches in clinical practice: SNNOOP10 list., Neurology. 2019 Jan; 92(3):134–14, abgerufen am 25.01.2024

- ↑ ACR Appropriateness Criteria, Stand 2019, abgerufen am 27.07.2022

- ↑ Empfehlungen der EFNS-Task-Force, Neuro-Depesche 10/2004, abgerufen am 128.2022

Bildquelle

- Bildquelle für Flexikon-Quiz: ©Ivan Aleksic / Unsplash