Laktat

Synonym: Lactat

Englisch: lactate

Definition

Laktate sind Salze oder Ester der Milchsäure. Das Anion der Milchsäure wird ebenfalls als Laktat bezeichnet.

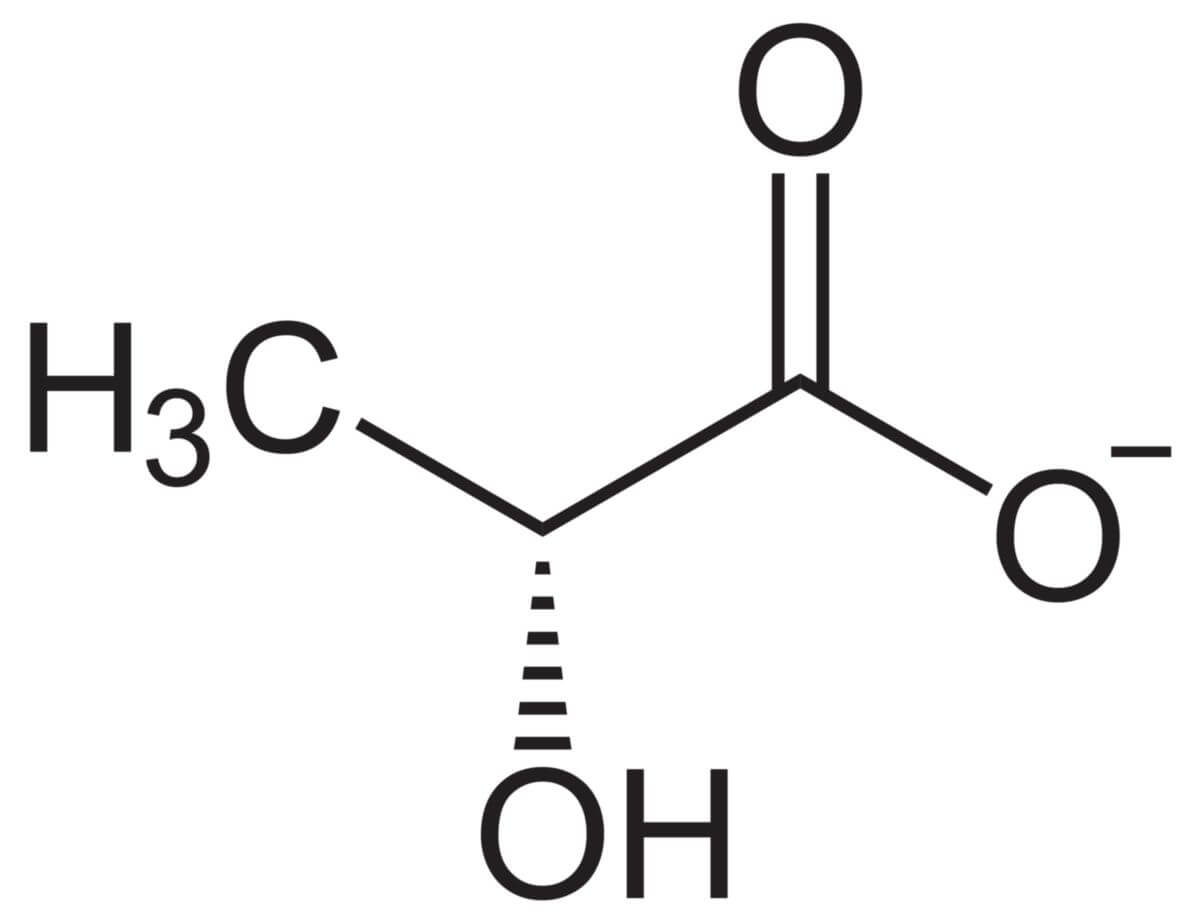

Chemie

Milchsäure hat die systematische Bezeichnung 2-Hydroxypropionsäure bzw. 2-Hydroxypropansäure. Da Milchsäure in Form von zwei Enantiomeren vorkommt, gibt es auch zwei mögliche Anionen. Vom Menschen gebildetes Laktat kommt allerdings nur in der rechtsdrehenden L(+)-Form vor.

Physiologie

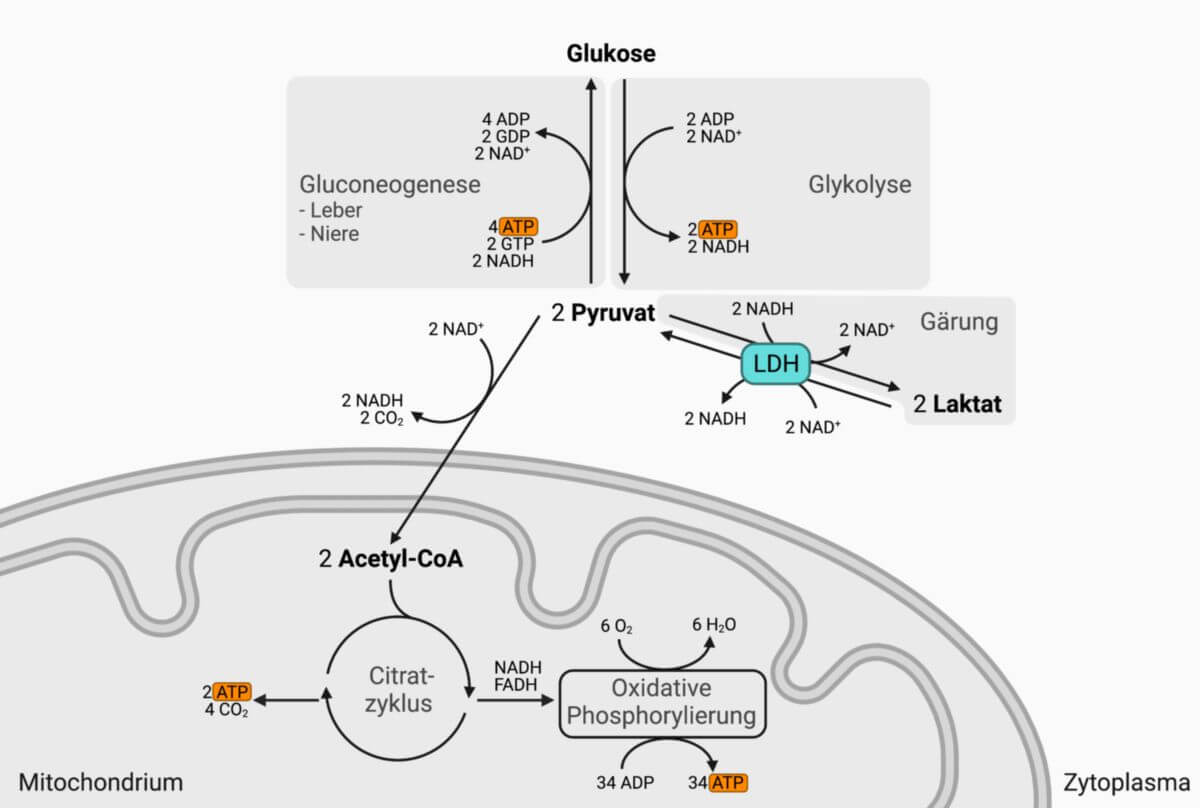

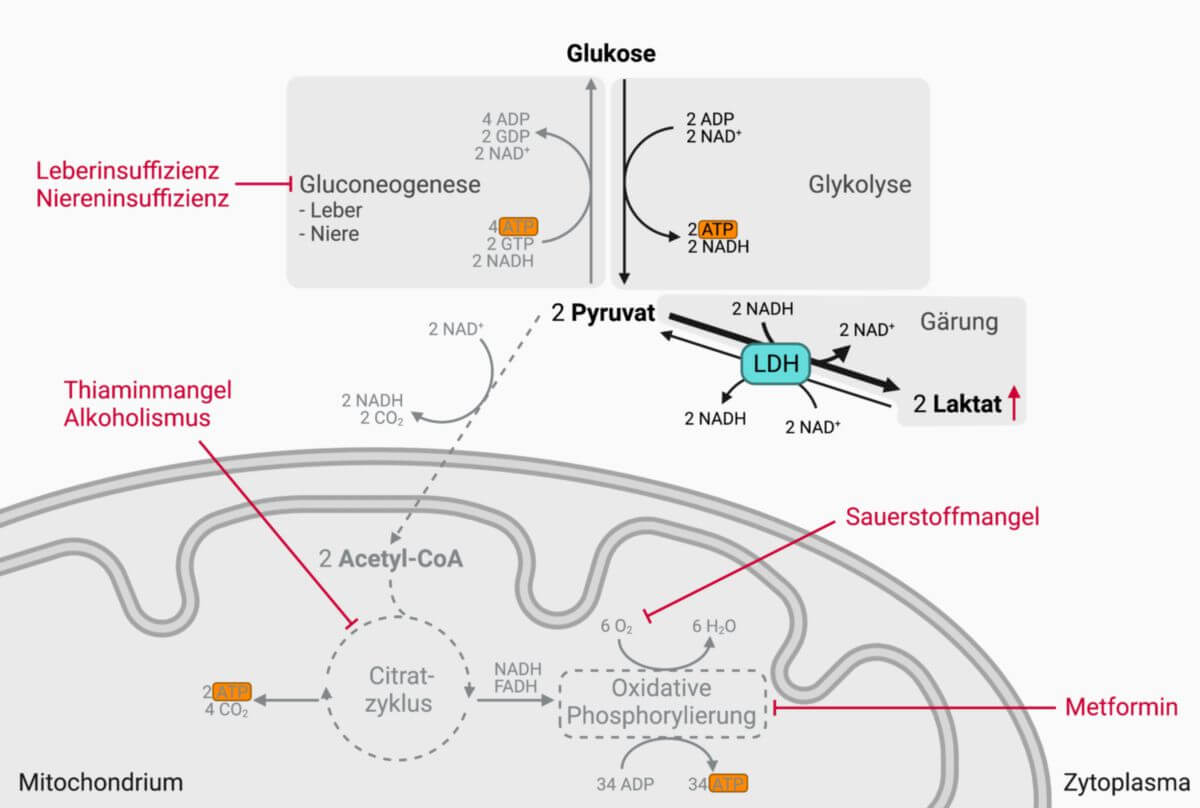

Laktat fällt als Endprodukt der anaeroben Glykolyse an, wobei es unter NADH-Verbrauch aus Pyruvat gebildet wird. Die Reaktion wird durch die Laktatdehydrogenase (LDH) katalysiert. Bei der Eliminierung wird Laktat zunächst durch die LDH zurück zu Pyruvat umgewandelt. Anschließend kann Pyruvat entweder weiter zu Acetyl-CoA oxidiert und dann in den Citratzyklus eingespeist werden oder zur Gluconeogenese verwendet werden. Der Laktatabbau durch Gluconeogenese findet primär in der Leber (~ 60 %) (Cori-Zyklus) und den Nieren (~ 30 %) statt.

Das Herz ist in der Lage, Laktat aus dem Blut aufzunehmen und zu reoxidieren. Unter hoher Belastung deckt es so bis zu 60 % seines Energiebedarfs. Voraussetzung dazu ist allerdings eine ausreichende Sauerstoffversorgung über die Koronargefäße.

Mittlerweile gilt die Annahme, dass eine Laktatanhäufung im Rahmen des anaeroben Muskelstoffwechsels zu Muskelkater führt als obsolet. Man geht eher davon aus, dass die Überanstrengung des Muskels Minirisse in den Mikrofilamenten hervorruft und dass eine lokale Entzündungsreaktion mit Ödembildung zu den Schmerzgefühlen führt.

Klinik

Ein erhöhter Laktatspiegel wird häufig durch eine Hypoxie ausgelöst. Dafür kommen verschiedene Ursachen infrage, u.a. Lungenfunktionsstörungen, schwere Anämien, akute oder fortgeschrittene chronische Herzinsuffizienz, Schock oder Kohlenmonoxidvergiftung. Den gleichen Effekt hat eine Minderperfusion von Geweben bei Gefäßverschluß, Verletzungen oder Verbrennungen. Auch eine Biguanidbehandlung bei Diabetes mellitus sowie verschiedene angeborene Stoffwechselstörungen (z.B. Fruktoseintoleranz, Pyruvat-Decarboxylase-Mangel, Fructose-1,6-bisphosphatasemangel) und Mitochondriopathien können zu erhöhten Laktatspiegeln führen. Die Höhe des Laktatspiegels ist proportional zur Schwere der Erkrankung und bestimmt die Prognose. Bei gleichzeitig vermindertem pH-Wert spricht man von Laktatazidose.

Nach schwerer Muskelarbeit, epileptischen Anfällen, bei hohen Insulingaben sowie kompensatorisch bei Hyperventilation und postoperativ kann zudem die Laktatkonzentration erhöht sein, ohne dass eine Azidose vorliegt (Hyperlaktatämie). Beim gesunden Menschen sind Laktaterhöhung nach sportlicher Belastung rasch rückläufig. Beim Stoffwechselkranken persistieren die erhöhten Werte oft über Stunden. Bei Verwendung von Laktat-haltigen Infusionslösungen kann ebenfalls eine passagere sekundäre Hyperlaktatämie auftreten.

Erniedrigte Laktatspiegel können im Rahmen des McArdle-Syndroms – einer Glykogen-Speicherkrankheit – sowie bei verminderter Laktatbildung vorliegen.

Labordiagnostik

Die Laktatkonzentration kann in Vollblut, Plasma oder Liquor bestimmt werden. In Vollblut sind die Werte niedriger als in Plasma, da die Laktatkonzentration in Erythrozyten nur etwa 60 % der Plasmakonzentration beträgt.

Um beurteilen zu können, ob eine Lakatatazidose vorliegt, sollte zusammen mit der Laktatspiegel-Bestimmung eine Blutgasanalyse durchgeführt werden. Blutproben für die Laktatmessung müssen wie bei Blutzuckermessungen einen Glykolyseinhibitor enthalten, und sind in diesem Material bei Raumtemperatur ca. 8 h stabil. Daher ist ein Natriumfluorid-Röhrchen zur Blutentnahme geeignet. Ebenso können Point-of-Care Testgeräte, die Laktat im Kapillarblut messen, für den klinischen Einsatz zuverlässige Werte liefern und sind insbesondere in der Sportmedizin häufig im Einsatz.

In zellarmem Liquor ist der Laktatspiegel ca. 3 h stabil. Zellreicher Liquor (> 1.000 Leukozyten/µl) müsste für eine valide Laktatmessung ebenfalls in Fluorid-Röhrchen abgenommen werden, der Wert ist abhängig von Material und Transportzeit evtl. nicht aussagekräftig.

Venöse Stauung und Pumpen mit der Hand, um die Venenfüllung zu verbessern, führen zu erhöhten Laktatwerten (Präanalytik).

Referenzbereich

Der Referenzbereich der Laktatkonzentration im venösen Blut beträgt:

- 4,5–20 mg/dl (0,5–2,2 mmol/l)

Hinweis: Referenzwerte sind häufig vom Messverfahren abhängig und können von den o.a. Werten abweichen. Ausschlaggebend sind die Referenzwerte, die vom Labor angegeben werden, das die Untersuchung durchführt.