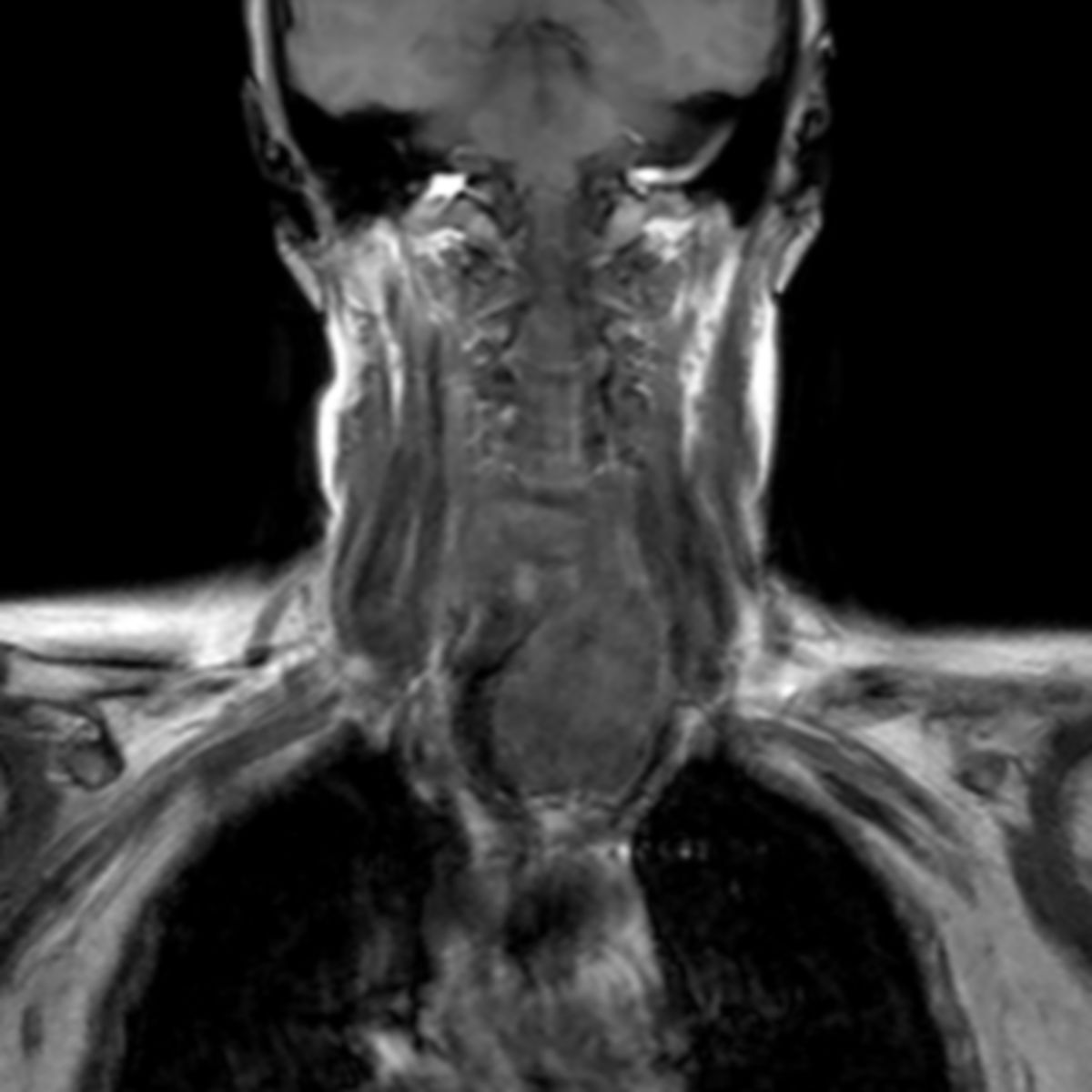

Struma

Synonyme: Kropf, Schilddrüsenvergrößerung, Satthals, Schilddrüsenhyperplasie

Englisch: struma, goiter, goitre

Definition

Als Struma bezeichnet man eine Vergrößerung der Schilddrüse über die Obergrenze ihres alters- und geschlechtsspezifischen Referenzbereiches. Das Vorhandensein einer Struma sagt zunächst nichts über die Aktivität der Schilddrüse (Euthyreose, Hypothyreose oder Hyperthyreose) aus.

Das Gegenteil der Struma ist eine Schilddrüsenatrophie.

Nomenklatur

Das dystope Auftreten von Schilddrüsengewebe in anderen Organen im Rahmen von Teratomen wird ebenfalls als Struma bezeichnet, zum Beispiel die Struma ovarii.

Referenzbereich

Die Obergrenze des normalen Schilddrüsenvolumens liegt für erwachsene Frauen bei 18 ml, für erwachsene Männer bei 25 ml.

Einteilung

...nach klinischen Kriterien

- Stadium 0: keine Struma

- Stadium I: tastbare Struma

- Stadium Ia: tastbare, aber auch bei Reklination des Kopfes nicht sichtbare Struma

- Stadium Ib: tastbare und unter Reklination des Kopfes auch sichtbare Struma

- Stadium II: auch ohne Reklination des Kopfes sichtbare Struma

- Stadium III: sehr große Struma, die auch aus größerer Entfernung sichtbar ist und mit lokalen Komplikationen (z.B. Kompression von Trachea oder Blutgefäßen) verbunden ist.

...nach Binnenstruktur

- Struma diffusa: Gleichmäßige Binnenstruktur

- Struma nodosa: Binnenstruktur mit soliden Raumforderungen

- Struma cystica: Binnenstruktur mit liquiden Raumforderungen

- Struma nodosa et cystica: Binnenstruktur mit soliden und liquiden Raumforderungen

...nach ICD-10

- E01 jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände

- E01.0 jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch)

- E01.1 jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch)

- E01.2 jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet

- E04 sonstige nichttoxische Struma

- E04.0 nichttoxische diffuse Struma

- E04.1 nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten

- E04.2 nichttoxische mehrknotige Struma

- E05 Hyperthyreose (Thyreotoxikose)

- E05.0 Hyperthyreose mit diffuser Struma, Basedow-Krankheit (Morbus Basedow)

- E05.1 Hyperthyreose mit toxischem solitärem Schilddrüsenknoten

- E05.2 Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma

- E07.1 dyshormogene Struma

Ätiologie

Die Struma ist weltweit die am weitesten verbreitete Endokrinopathie. Zu ihrer Entwicklung können verschiedene Ursachen führen. Die häufigsten sind der Mangel an Spurenelementen wie Jod, Selen oder Eisen, entzündliche Schilddrüsenerkrankungen (Autoimmunthyreopathien) und "strumigene" Medikamente und Toxine, darunter u.a. para-tertiär-Butylphenol. In Ländern mit sehr hoher Jodversorgung wie Japan kann auch ein Überschuss an Jod auf dem Wege über einen Wolff-Chaikoff-Effekt und einen Plummer-Effekt zur Entwicklung einer Struma führen.

Pathophysiologisch kommt es durch einen Jodmangel zu einer erhöhten TSH-Freisetzung. Das TSH vermittelt eine Hypertrophie (wahrscheinlich auch eine Hyperplasie) des Schilddrüsengewebes. Vermutlich spielen auch Wachstumsfaktoren wie EGF und IGF-1 in der Strumabildung eine Rolle.

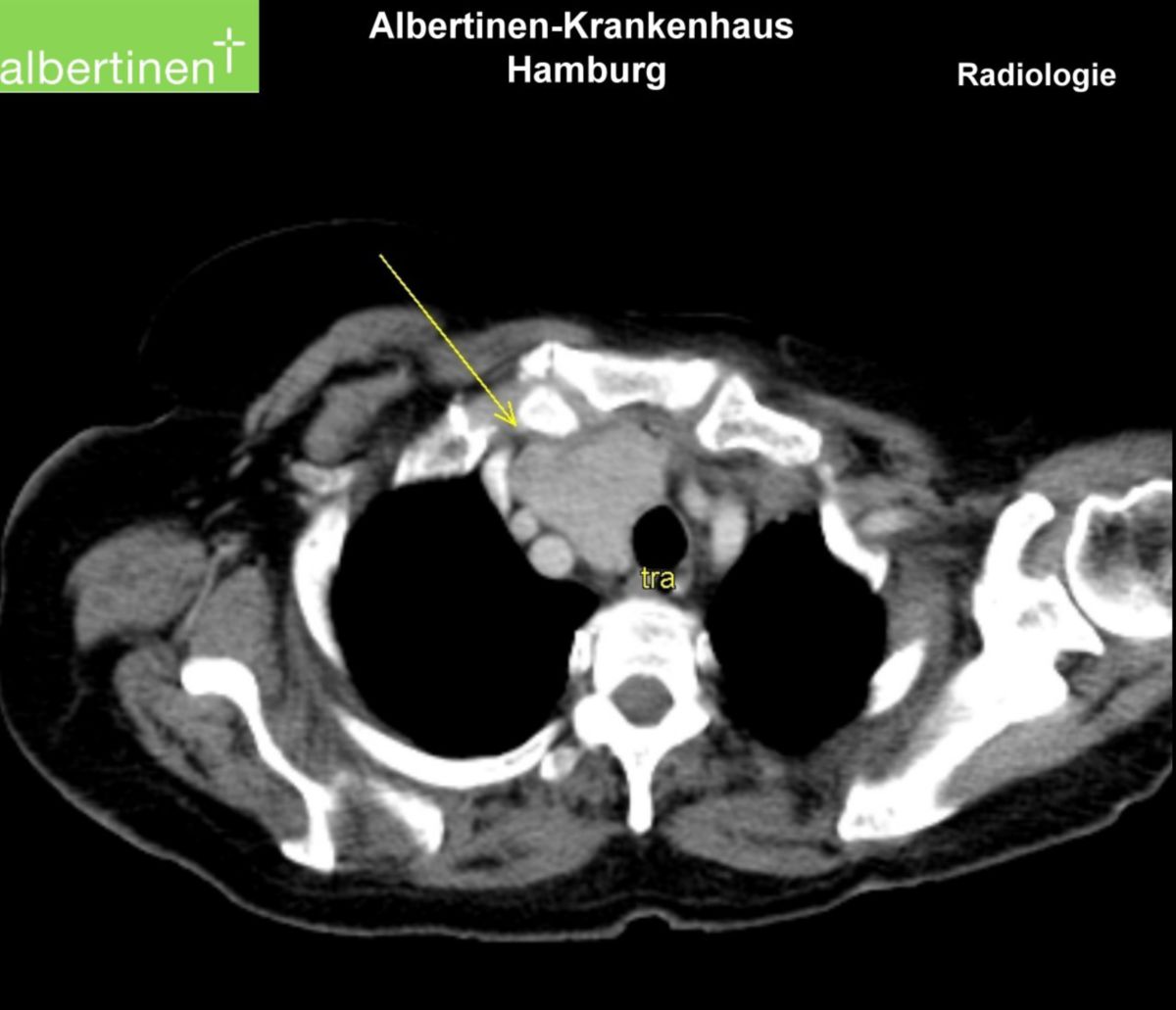

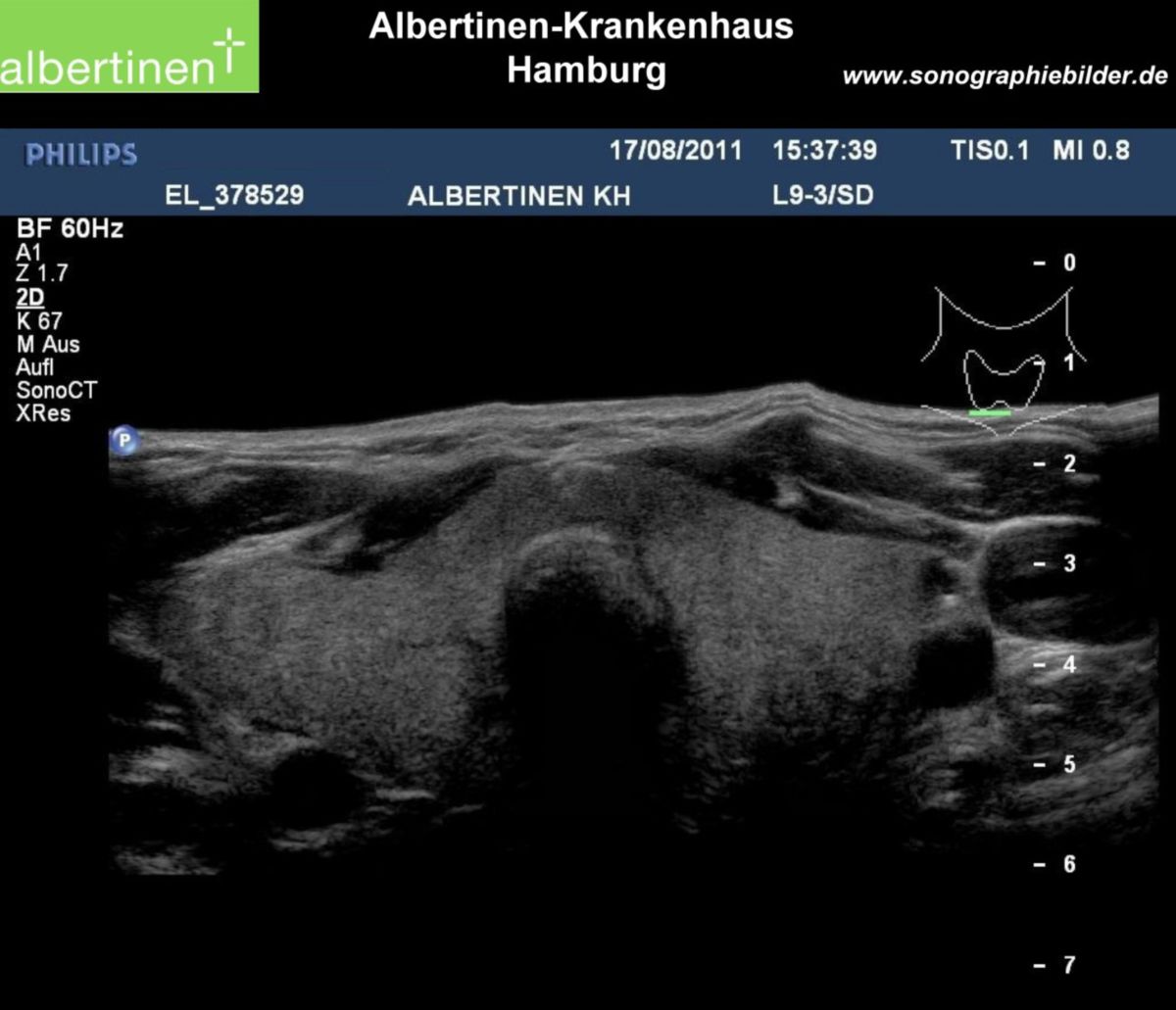

Diagnostik

Bei der körperlichen Untersuchung kommen Inspektion (Strumagrad), Palpation (Verschieblichkeit, Gewebekonsistenz) und ggf. Auskultation zum Einsatz.

Zur genauen Bestimmung der Größe sowie zur Untersuchung der Binnenstruktur ist die Sonographie das Mittel der ersten Wahl.

Laborchemische Untersuchungen zeigen den aktuellen Hormonstatus und sind zur Diagnosesicherung unerlässlich. Bestimmt werden:

- (f)T3, (f)T4

- TSH

- Autoantikörper (TRAK, TPO-Ak)

- Tumormarker (CEA, Calcitonin, Thyreoglobulin)

Zur funktionellen Diagnostik kann eine Schilddrüsenszintigraphie (z.B. mit Natrium-99mTechnetium-Pertechnetat oder 123Iod) durchgeführt werden.

Histopathologie

Eine Biopsie mit Feinnadelpunktion kann zur genauen histologischen Diagnostik bei Malignitätsverdacht indiziert sein.

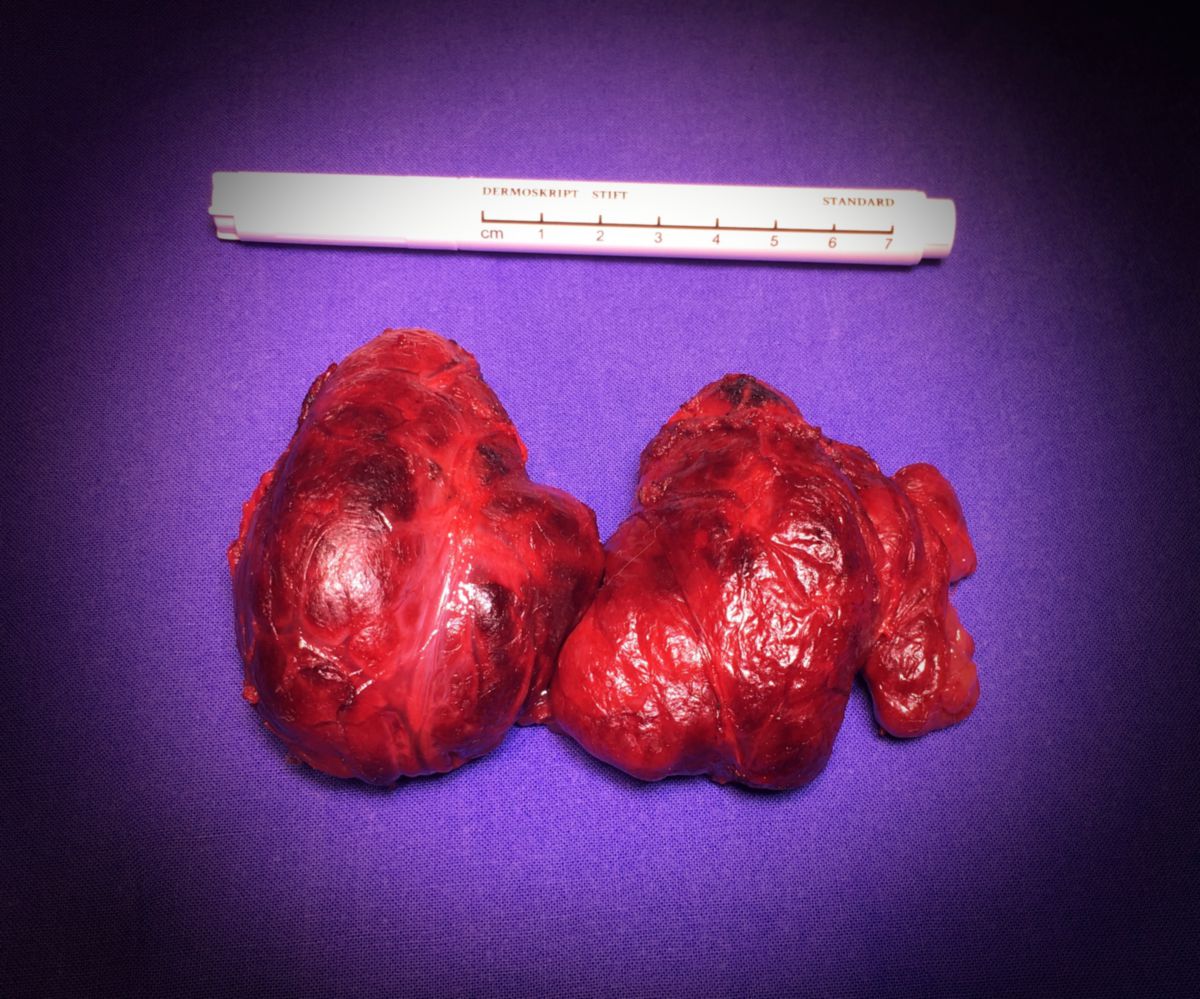

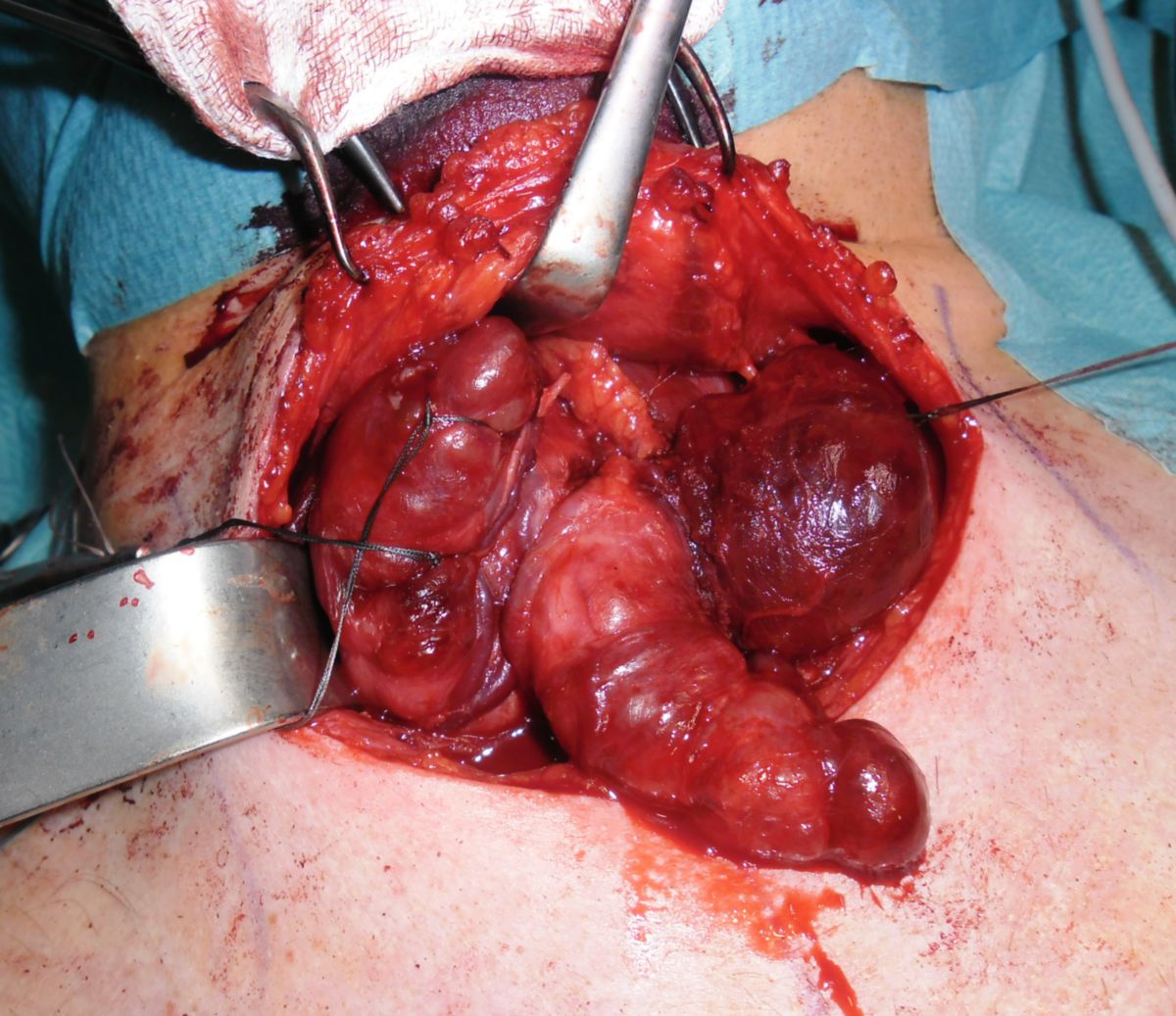

Therapie

Die Behandlung richtet sich nach der Ursache und dem Schweregrad der Struma. Die häufige Jodmangelstruma kann durch eine hinreichende Substitution mit Jod (100 - 200 µg/Tag), bei Erfolglosigkeit auch durch eine zusätzliche Behandlung mit Thyroxin (in nicht TSH-suppressiver Dosis, ca. 50 µg/Tag) therapiert werden. Besonders gut auf die Therapie sprechen junge Patienten mit kleiner (< 40 ml), diffuser Struma an, bei denen das Schilddrüsengewebe noch keine regressiven Veränderungen zeigt.

Die multizentrische vierarmige LISA-Studie konnte zeigen, dass die Kombinationstherapie aus Levothyroxin und Jodid zu einer signifikanten Reduktion sowohl des Schilddrüsenvolumens als auch des Knotenvolumens führt.[1]

Strumae bei Autoimmunthyreopathien sprechen nicht auf eine Jodsubstitution an. Im Rahmen eines Morbus Basedow kommt es oft zu einer spontanen Rückbildung. In therapieresistenten Fällen ist meist eine definitive Therapie mittels Operation oder Radiojodtherapie erforderlich. Letztere sollte bei Morbus Basedow wegen der möglichen Entwicklung einer endokrinen Orbitopathie nur unter zusätzlicher Gabe von Steroiden erfolgen.

Bei jodinduzierter Struma und polyzystischer Schilddrüsenerkrankung besteht die Therapie im Gegenteil in der Einführung einer jodarmen Ernährung.

Eine definitive Therapie ist bei jeglichem Malignitätsverdacht und bei Autonomien erforderlich. Bei einer Schilddrüsenautonomie besteht die definitive Therapie der Wahl in der funktionserhaltenden Radiojodtherapie, bei bestehendem Verdacht auf ein Schilddrüsenkarzinom in der Operation (und, je nach Tumorstadium in ergänzenden Maßnahmen wie hochdosierter Radiojodablation und TSH-suppressiver Hormontherapie).

Bei älteren Patienten mit einer multinodulären Struma sollte eher ein abwartendes Vorgehen bevorzugt werden.[2]

Podcast

Quellen

- ↑ Grussendorf M, Reiners C, Paschke R, Wegscheider K; LISA Investigators. Reduction of thyroid nodule volume by levothyroxine and iodine alone and in combination: a randomized, placebo-controlled trial. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Sep;96(9):2786-95. doi: 10.1210/jc.2011-0356. Epub 2011 Jun 29. PMID 21715542

- ↑ Pfestroff, A., Bartsch, D.K., Luster, M.: Therapie der Struma nodosa. Internistische Praxis 2018; 59/1: 52-69

Literatur

- Laborlexikon.de; abgerufen am 28.04.2021

Bildquelle

- Bildquelle Podcast: © Carly Mackler / Unsplash