Intravenöse Injektion

Synonym: i.v.-Injektion

Englisch: intravenous injection

Definition

Die intravenöse Injektion ist eine Therapiemaßnahme, bei der ein in Flüssigkeit gelöster oder suspendierter Arzneistoff mit Hilfe einer Spritze in eine Körpervene eingebracht wird.

Hintergrund

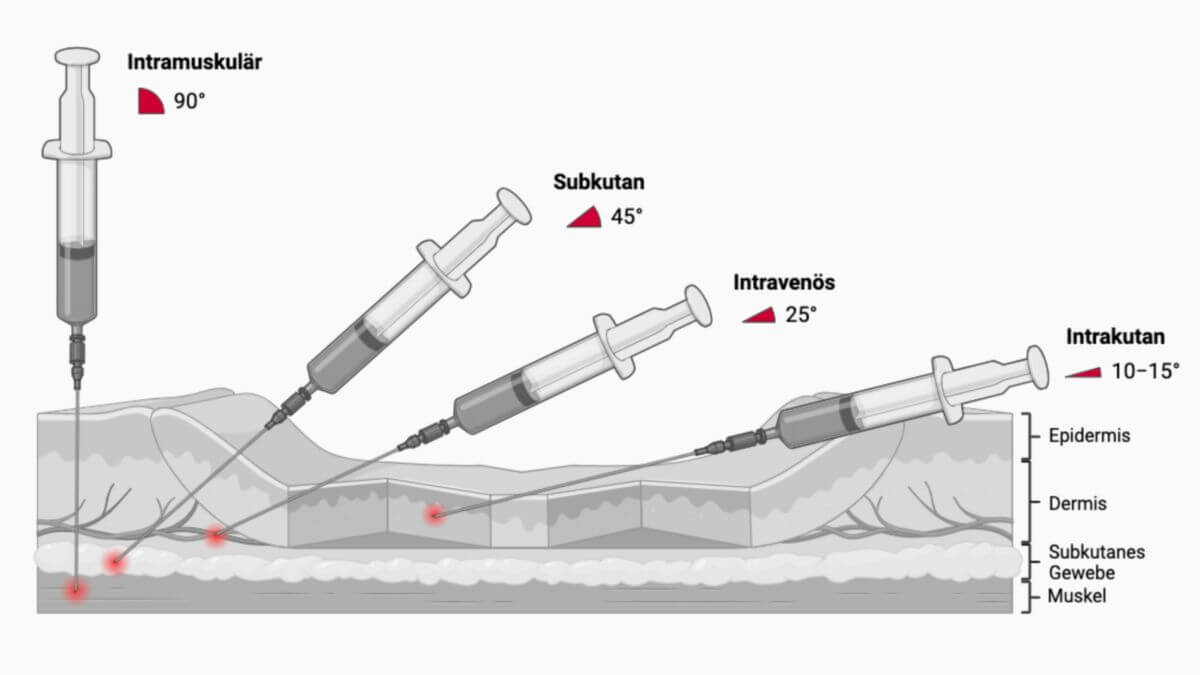

Die intravenöse Injektion ist neben der intramuskulären Injektion (i.m.) und der subkutanen Injektion (s.c.) eines der wichtigsten Applikationsverfahren für die parenterale Arzneimittelgabe.

Geschichte

Die Anfänge der intravenösen Injektion liegen im 17. Jahrhundert, wo das Verfahren zunächst experimentell an Tieren durchgeführt wurde, später auch an Menschen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde erstmals die intravenöse Gabe von Kochsalzlösungen im Rahmen von Choleraepidemien versucht. Die erste Erwähnung dieser Methode in The Lancet datiert auf das Jahr 1832. Aufgrund der mangelhaften Sterilität der Lösungen konnte sich das Verfahren jedoch noch nicht etablieren.

Erst durch neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Mikrobiologie und Hygiene konnte sich die intravenöse Injektion im späten 19. Jahrhundert und beginnenden 20. Jahrhundert langsam durchsetzen. Der französische Arzt Charles Gabriel Pravaz (1791–1855) entwickelte den Vorläufer der heutigen Injektionsspritze. 1870 führte Pierre Cyprien Ore die i.v.-Gabe von Chloralhydrat zur Analgesierung bei Operationen ein und manifestierte damit die Technik der intravenösen Applikation von Medikamenten.

Vorbereitung

Für eine lege artis ausgeführte intravenöse Injektion werden folgende Materialien benötigt:

| Material | Zweck |

|---|---|

| Einmalhandschuhe | Hygiene, Infektionsschutz |

| Desinfektionsmittel | Hautdesinfektion der Injektionsstelle (Sprühdesinfektion oder Alkoholtupfer) |

| Keimarmer Tupfer | Einreiben des Desinfektionsmittels, Kompression der Punktionsstelle nach der Injektion |

| Injektionslösung | Wirkstoffgabe |

| Einmalspritze | Aufnahme der Injektionslösung |

| Aufziehkanüle | Zum Aufziehen der Injektionslösung in die Spritze, falls kein Fertigspritze verwendet wird |

| Injektionskanüle | Zur Punktion der Vene |

| Pflaster | Wundverband nach der Injektion |

| Kanülenbox | Entsorgung der benutzten Kanülen |

Kanülen

Die Wahl der Kanüle ist u.a. von der Punktionsstelle, von der Menge und Viskosität der Injektionslösung und vom Alter des Patienten abhängig. Bei Erwachsenen werden meist Kanülen mit den Dimensionen 0,9 x 40 mm (gelb) oder 0,8 x 40 mm (grün) eingesetzt. Bei Kindern können die Größen 0,7 x 30 mm (schwarz) oder 0,6 x 30 mm (blau) verwendet werden. Dickflüssigere, visköse Injektionslösungen verlangen Kanülen mit größerem Durchmesser. Das gleiche gilt, wenn schnell eine große Flüssigkeitsmenge injiziert werden soll.

Hautdesinfektion

Für die Hautdesinfektion der Punktionsstelle kann man das Sprüh- oder Einreibeverfahren wählen. Dabei sind die vom Hersteller angegebenen Einwirkzeiten zu beachten. Das Infektionsrisiko bei i.v.-Injektionen ist geringer als bei i.m.-Injektionen. Das Desinfektionsmittel sollte dennoch minimal 30 Sekunden einwirken, bevor die i.v.-Injektion unternommen wird. Ein flüchtiges "Überwischen" der Punktionsstelle ist keine suffiziente Hautdesinfektion.

Technik

Für die intravenöse Injektion werden in der Regel die Armvenen, z.B. die Vena mediana cubiti oder die Vena cephalica verwendet. Alternativ kommen die Venen am Handrücken sowie beim erfahrenen Behandler die Vena jugularis externa oder die Vena femoralis in Frage. Beim Säugling nutzt man häufig die oberflächlichen Schädelvenen. Die Injektion sollte möglichst am liegenden Patienten erfolgen.

- Stauschlauch anlegen und Vene ertasten. Stellen sich keine Venen dar, kann man den Patienten mit der Hand pumpen lassen und/oder mit der flachen Hand mehrmals auf die Haut klatschen, um die Darstellung zu verbessern.

- Gewählte Einstichstelle mit Alkoholtupfer oder Sprühdesinfektion desinfizieren. Desinfektion kurz einwirken lassen.

- Kanüle mit einem Winkel von 25-30° von distal nach proximal über der Vene in die Haut einführen. Ist die Vene getroffen, nimmt der Widerstand an der Kanülenspitze ab.

- Mit dem Spritzenkolben leicht aspirieren und beobachten, ob Blut in den Kanülenansatz eintritt. Eine pulsierende Blutung deutet auf falsche Lage in einer Arterie hin.

- Stauschlauch lösen

- Flüssigkeit langsam injizieren. Dabei laufend kontrollieren, ob die Injektionslösung über die Vene abfließt. Bei Auftreten von Schmerzen oder einer paravasalen Schwelllung Injektion abbrechen.

- Nach erfolgter Injektion Kanüle herausziehen und unmittelbar danach Tupfer auf die Punktionsstelle drücken.

- Pflaster auf Punktionsstelle kleben

Pharmakologie

Die Vorteile der intravenösen Injektion eines Arzneistoffs liegen in seiner schnelleren Anflutung und höheren Bioverfügbarkeit. Im Gegensatz zur oralen Gabe unterliegt der Wirkstoff keinem First-pass-Effekt durch die Leberpassage. Die intravenöse Applikation erlaubt daher in der Regel niedrige Dosierungen, um eine klinisch relevante Wirkung zu erzielen.

Risiken

Bei der intravenösen Injektion handelt es sich um ein ärztliches Routineverfahren, das bei korrekter Ausführung eine hohe Sicherheit besitzt. Zu den wichtigsten Risiken zählen:

- Infektion: Einschleppung von Mikroorganismen in die Blutbahn, z.B. bei mangelhafter Desinfektion der Punktionsstelle oder Verwendung unsteriler Kanülen.

- Thrombophlebitis: Lokale Entzündung der Vene durch Infektion oder chemische Reizung der Venenwand.

- Paravasat: Injektion in das umliegende Gewebe mit der Gefahr einer Gewebsnekrose oder eines Spritzenabszesses

- Hämatom: Blutung in das umliegende Gewebe durch Perforation der Venenwand oder Punktion des falschen Gefäßes (z.B. parallel laufende Arterie)

Weitere Risiken sind durch die Art des applizierten Arzneistoffs gegeben. Besonders die zu schnelle Injektion oder eine bestehende Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff kann ggf. erhebliche systemische Risiken mit sich bringen (u.a. Blutdruckabfall, Schock).