Wundheilung

Englisch: tissue repair, wound healing

Definition

Wundheilung ist der körpereigene biologische Prozess, mit dem eine Wunde durch Wiederherstellung oder narbigen Ersatz des beschädigten Körpergewebes verschlossen wird. Dieser Prozess vollzieht sich im Wesentlichen ohne ärztlichen Eingriff, kann aber therapeutisch optimiert werden.

Stadien der Wundheilung

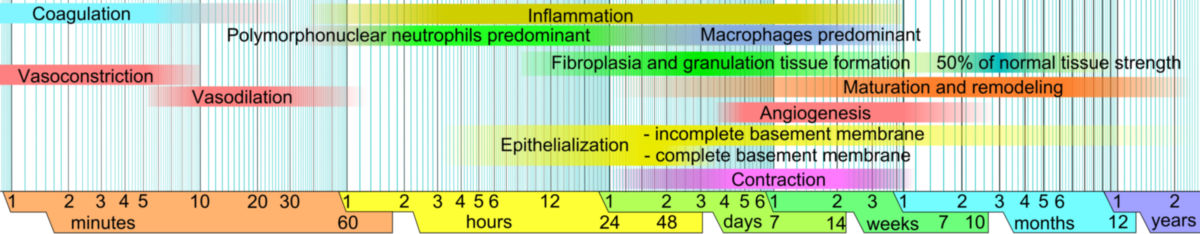

Die Wundheilung ist ein natürlicher biologischer Prozess, der bereits Minuten nach der Wundsetzung beginnt, wie mit enzymhistochemischen Verfahren nachgewiesen werden konnte. Man grenzt aus didaktischen Günden 4 Phasen der Wundheilung voneinander ab. In Wirklichkeit laufen diese Phasen aber weitgehend parallel ab und sind nicht streng voneinander zu trennen:

- Exsudative Phase (in den ersten Stunden): Auffüllen des Wundspaltes durch Exsudation von Fibrin und koaguliertem Blut. In dieser Phase bildet sich Wundschorf, der die Wunde nach außen gegen Keime abschirmt. Ein typisches Wundödem zeigt sich im angrenzenden Gewebe, um die Wunde herum.

- Resorptive Phase (1. – 3. Tag): Phase der katabolen Autolyse: Makrophagen wandern in das Wundgewebe ein und phagozytieren die Blutkoagel. Das basale Epithel beginnt sich zu organisieren. Granulationsgewebe bildet sich aus.

- Proliferationsphase (4.- 7. Tag): Phase der anabolen Reparation: Fibroblasten bilden Kollagen und bauen so die Wunde aus.

- Reparationsphase (ab dem 8. Tag): endgültiges Narbengewebe entsteht, das Plattenepithel der Haut erneuert sich durch Einwachsen neuer Epithelzellen von den Wundrändern her (Epithelisierung). Das entstehende Narbengewebe besitzt weder Talg- noch Schweißdrüsen und erscheint weiß-perlmuttartig auf der Haut.

Die 1. und 2. Phase werden auch als "Reinigungsphase" zusammengefasst. Auf die Reparationsphase folgt dann als mehrmonatiger Prozess die Maturation.

Formen der Wundheilung

Man unterscheidet folgende Formen der Wundheilung:

- Primäre Wundheilung: Glatt begrenzte, eng anliegende Wundränder heilen per primam intentionem. Eine gute Durchblutung der Wunde und saubere, keimarme Wundverhältnisse sind dabei die Vorraussetzung für diese Form der Heilung. Besonders nach chirurgischen Eingriffen oder Traumen durch scharfkantige Gegenstände können Wunden primär verheilen. Aber auch große, oberflächliche Wunden heilen primär, durch Regeneration der Epidermis.

- Sekundäre Wundheilung: Lassen sich die Wundränder nicht aneinander legen oder/und sind nekrotisch, und es liegen besonders große Gewebedefekte vor, muss die Wunde per secundam intentionem, unter Bildung von Granulationsgewebe heilen. Gewebsneubildung und Wundkontraktion sind dabei die Charakteristika dieser Form der Wundheilung. Auch bei einer Wundinfektion heilt eine Wunde sekundär.

- Tertiäre Wundheilung: Wenn Infektionen oder andere Kontraindikationen für einen primären Verschluss vorliegen, kann man nach Behandlung oder Abwarten einen späteren Wundverschluss mittels chirurgischer Naht durchführen. Zur tertiären Wundheilung wird auch der Wundverschluss durch Hauttransplantation gezählt.

- Regenerative bzw. epitheliale Wundheilung: Bei dieser Form der Wundheilung betrifft die Verletzung nur das Epithel und ggf. die obere Schicht der Dermis. Eine Wundheilung im Sinne einer Epithelisierung kann hier von den Basalzellen heraus erfolgen. Es entsteht typischerweise keine Narbe. Die regenerative Wundheilung erfolgt beispielsweise beim Vorliegen einer Schürfwunde.

Beeinflussung der Wundheilung

Die Wundheilung kann entweder positiv oder negativ beeinflusst werden.

- Positiv:

- Sauerstoff

- Vitamine

- Wärme

- Zink

- Negativ

- Sauerstoffmangel

- Grunderkrankungen wie z.B. Diabetes mellitus

- Zinkmangel

- Kälte

Störungen der Wundheilung

Die Phasen der Wundheilung können unterbrochen, oder durch bestimmte Einflüsse verzögert werden. Man spricht dann von einer Wundheilungsstörung. Beispiele für Wundheilungsstörungen sind

Wundinfektion: Das Eindringen besonders von Bakterien, kann zu einer Heilungsverzögerung und einer Verschlechterung der Wundverhältnisse führen. Eine tägliche, antiseptische Reinigung des Wundbettes ist hier unerlässlich. In schlimmeren Fällen muss eine systemische Antibiotika-Gabe und/oder chirurgische Intervention erfolgen.

Serom-/Hämatombildung: Blut- bzw. Gewebsflüssigkeit enthaltene Hohlräume sind eine nicht seltene Komplikation. In einigen Fällen muss eine Punktion der Flüssigkeit erfolgen um das heilende Gewebe zu entlasten.

Keloid: derbe Bindegewebswucherungen im Bereich einer Narbe. Charakterisierend ist dabei die Ausbreitung auch auf umliegendes, gesundes Gewebe. Narbenkontrakturen können dabei eine Komplikation darstellen. Man vermutet eine Störung der Kollagensynthese als Ursache.

Narbenhypertrophie: Ebenfalls eine Form der Überwucherung, jedoch im Gegensatz zum Keloid, ist nur das Narbengewebe betroffen. Schnitte längst der Langer'schen Hautlinien können einer Hypertrophie vorbeugen

Narbenhernie: durch Überdehnung einer bestehenden Narbe, meist in situ. Besonders häufig finden sich Narbenhernien im Bereich der ventralen Rumpfwand

Wundruptur: Aufplatzen der Naht durch unzureichenden Wundverschluss (Nahtinsuffizienz) oder Infektion. Der so genannte Platzbauch ist Beispiel für diese Form der Störung.

Techniken

| Verschlußart | Technik |

|---|---|

| Primär | Sofortiger Wundverschluss |

| Verzögert primär | Dauer von 4 Tagen, offene Behandlung, dann primärer Wundverschluss |

| Sekundär | 6 Tage offene Wundbehandlung, dann eventuell primärer Verschluss |

| Sekundäre Wundheilung | Sekundäre Wundheilung durch Epithelisierung und Kontraktion der Wunde |

| Nicht definierbar | Offene Wundversorgung |