Lamotrigin: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |

||

| Zeile 36: | Zeile 36: | ||

Bei Verabreichung von [[Carbamazepin]], [[Phenytoin]], [[Phenobarbital]], einigen [[Kontrazeptivum|Kontrazeptiva]], einigen [[Virostatikum|Virustatika]], [[Rifampicin]] oder [[Primidon]] verkürzt sich die Halbwertzeit jedoch. | Bei Verabreichung von [[Carbamazepin]], [[Phenytoin]], [[Phenobarbital]], einigen [[Kontrazeptivum|Kontrazeptiva]], einigen [[Virostatikum|Virustatika]], [[Rifampicin]] oder [[Primidon]] verkürzt sich die Halbwertzeit jedoch. | ||

== Schwangerschaft | == Schwangerschaft == | ||

Lamotrigin ist [[plazentagängig]]. Bisher (2024) gibt es keine eindeutigen Hinweise auf [[Teratogen|teratogene]] Effekte beim Menschen. Nach der Geburt kann es beim Neugeborenen zu [[Neurologisch|neurologischen]], [[Gastrointestinal|gastrointestinalen]] und [[Respiratorisch|respiratorischen]] Anpassungsstörungen kommen. Aktuelle Ergebnisse einer prospektiven Langzeitstudie haben bestätigt, dass die [[Neurokognitiv|neurokognitive]] Entwicklung (z.B. Sprachentwicklung) der Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft mit Lamotrigin behandelt wurden, nicht beeinträchtigt wird.<ref>Meador KJ et al. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39585668/ Neuropsychological Outcomes in 6-Year-Old Children of Women With Epilepsy: A Prospective Nonrandomized Clinical Trial]. JAMA Neurol. 2024 </ref> | |||

Während der Schwangerschaft wird Lamotrigin erheblich schneller eliminiert, sodass die Serumkonzentration stark absinken kann, wenn die Dosierung nicht angepasst wird. [[Postpartal]] muss die Lamotrigin-Dosis wieder reduziert werden.<ref name=":0">[https://www.embryotox.de/arzneimittel/details/ansicht/medikament/lamotrigin Lamotrigin]. embryotox.de, abgerufen am 12.12.2024 </ref> | |||

== Stillzeit == | |||

Lamotrigin tritt in die Muttermilch über (Milch/Plasma-Quotient: 0,12 bis maximal 1,05). Bei einer oralen [[Bioverfügbarkeit]] von 100 % können sich bei gestillten Kindern therapeutische Plasmakonzentrationen aufbauen. Deshalb sollte bei gestillten Kindern auf nicht anders zu erklärende Symptome (z.B. [[Atemstörung|Atemstörungen]]) geachtet und ggf. nach zwei bis drei Wochen die Lamotrigin-Plasmakonzentration bestimmt werden.<ref name=":0" /> | Lamotrigin tritt in die Muttermilch über (Milch/Plasma-Quotient: 0,12 bis maximal 1,05). Bei einer oralen [[Bioverfügbarkeit]] von 100 % können sich bei gestillten Kindern therapeutische Plasmakonzentrationen aufbauen. Deshalb sollte bei gestillten Kindern auf nicht anders zu erklärende Symptome (z.B. [[Atemstörung|Atemstörungen]]) geachtet und ggf. nach zwei bis drei Wochen die Lamotrigin-Plasmakonzentration bestimmt werden.<ref name=":0" /> | ||

Aktuelle Version vom 13. Dezember 2024, 11:11 Uhr

Synonym: Lamotriginum

Handelsnamen: Elmendos®, Lamictal®, u.a

Englisch: Lamotrigine

Definition

Lamotrigin ist ein Antiepileptikum der zweiten Generation.

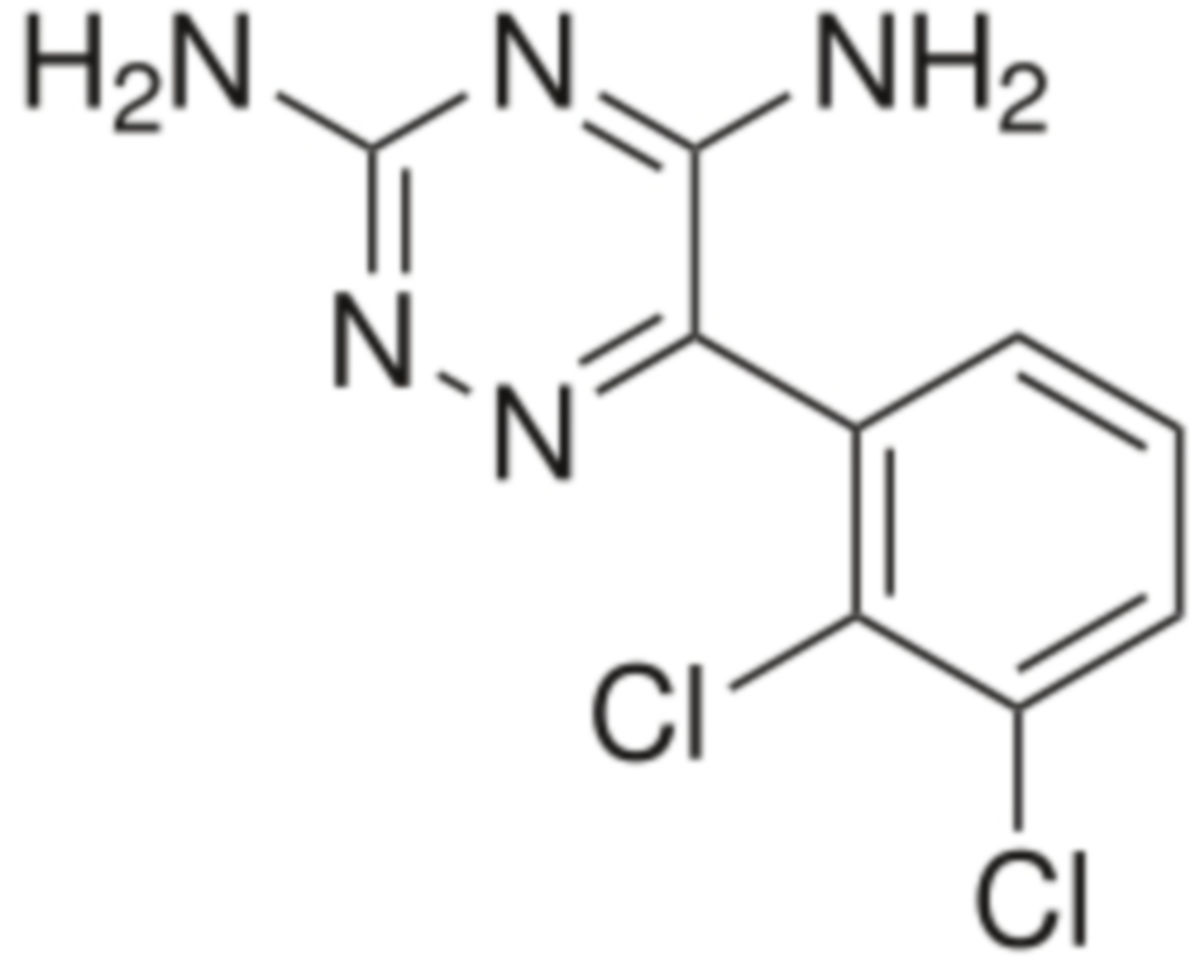

Chemie

Die chemische Bezeichnung für Lamotrigin ist 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorphenyl)-1,2,4-triazin. Die Summenformel lautet C9H7Cl2N5.

Wirkmechanismus

Lamotrigin blockiert spannungsabhängige Natrium- und Calciumkanäle und verhindert so die Freisetzung von Glutamat und Aspartat. Glutamat ist der wichtigste Transmitter für erregende Impulse. Lamotrigin ist der erste Wirkstoff, der über die Hemmung erregender Impulse antiepileptisch wirkt. Auf diese Art hemmt die Einnahme von Lamotrigin die Reizweiterleitung und wirkt so der Entstehung von Krämpfen entgegen.

Indikation

Lamotrigin wird zur Therapie der Epilepsie (1. Wahl bei fokalen Anfällen, 2. Wahl bei generalisierten Anfällen) eingesetzt. Es kann grundsätzlich bei Jugendlichen ab 12 Jahren angewendet werden. Bei einer besonderen, kindlichen Anfallsform, dem Lennox-Gastaut-Syndrom, kann Lamotrigin auch bei Kindern zwischen 2 und 12 Jahren eingesetzt werden.

Zusätzlich kann Lamotrigin auch zur Anfallsverhütung bei Alkoholentzug und bei depressiven Episoden im Rahmen bipolarer Störungen verschrieben werden. In manchen Fällen wird es auch bei der Behandlung von Chorea Huntington und bei Parkinson eingesetzt.

Nebenwirkungen

Lamotrigin ist relativ gut verträglich. So macht es weniger müde und beeinflusst das Denkvermögen der Patienten weniger als andere Antiepileptika. Es kommt auch seltener zu Therapieabbrüchen. Ein großer Nachteil ist, dass es häufig zu schweren Unverträglichkeitsreaktionen kommen kann. Durch eine langsame Steigerung der Dosierung kann dem vorgebeugt werden. Hauptnebenwirkungen sind:

- Exantheme, bis hin zum Stevens-Johnson-Syndrom

- Lyell-Syndrom

- Schwindel

- Doppelbilder

- Ataxie

Zu Beginn der Therapie sollte die Leberfunktion überwacht werden.

Bei etwa 3 % der behandelten Patienten kann es zu einer paradoxen Anfallshäufung kommen.

Wechselwirkungen

Lamotrigin wird durch die UDP-Glucuronyltransferase konjugiert. Entsprechend kommt es zu Interaktionen mit Medikamenten, die einen induzierenden oder inhibierenden Einfluss auf die UDP-Glucuronyltransferase haben.

So verlängert die gleichzeitige Gabe von Valproat die Halbwertzeit von Lamotrigin.

Bei Verabreichung von Carbamazepin, Phenytoin, Phenobarbital, einigen Kontrazeptiva, einigen Virustatika, Rifampicin oder Primidon verkürzt sich die Halbwertzeit jedoch.

Schwangerschaft

Lamotrigin ist plazentagängig. Bisher (2024) gibt es keine eindeutigen Hinweise auf teratogene Effekte beim Menschen. Nach der Geburt kann es beim Neugeborenen zu neurologischen, gastrointestinalen und respiratorischen Anpassungsstörungen kommen. Aktuelle Ergebnisse einer prospektiven Langzeitstudie haben bestätigt, dass die neurokognitive Entwicklung (z.B. Sprachentwicklung) der Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft mit Lamotrigin behandelt wurden, nicht beeinträchtigt wird.[1]

Während der Schwangerschaft wird Lamotrigin erheblich schneller eliminiert, sodass die Serumkonzentration stark absinken kann, wenn die Dosierung nicht angepasst wird. Postpartal muss die Lamotrigin-Dosis wieder reduziert werden.[2]

Stillzeit

Lamotrigin tritt in die Muttermilch über (Milch/Plasma-Quotient: 0,12 bis maximal 1,05). Bei einer oralen Bioverfügbarkeit von 100 % können sich bei gestillten Kindern therapeutische Plasmakonzentrationen aufbauen. Deshalb sollte bei gestillten Kindern auf nicht anders zu erklärende Symptome (z.B. Atemstörungen) geachtet und ggf. nach zwei bis drei Wochen die Lamotrigin-Plasmakonzentration bestimmt werden.[2]

Therapeutisches Drug Monitoring

Zur optimalen Therapieeinstellung und zur Verhinderung von Überdosierungen kann ein therapeutisches Drug Monitoring (TDM) durchgeführt werden.

Material

Für die Untersuchung werden 1 ml Serum benötigt.

Referenzbereich

Der therapeutische Bereich liegt bei 1 bis 15 mg/L. Werte über > 20 mg/L gelten als toxisch.[3]

Toxizität

In einer Fallserie sind nach Ingestion von 0,6 bis 45,0 mg/kgKG Schläfrigkeit (72 %), Schwindel (52 %), Unruhe (41 %), Kopfschmerzen (34 %), Übelkeit (34 %), Sehstörungen (28 %), Verwirrtheit (24 %), Apathie (24 %), Tremor (21 %) und Tachypnoe (21 %) aufgetreten. Dabei blieben 10 % der Patienten symptomlos, 55 % entwickelten leichte Symptome und 31 % mäßige Symptome (ab 6 mg/kgKG).[4] In einem Fallbericht, bei dem eine Patientin über vier Tage täglich 600 mg pro Tag (ca. 9 mg/kgKG/d) eingenommen hatte, kam es zum Ohnmachtsgefühl und zur einmaligen Bewusstlosigkeit, persistierendem Schwindel, Übelkeit und Erbrechen. Im EKG stellte sich ein AV-Block III° mit Kammerersatzrhythmus dar.[5]

Quellen

- ↑ Meador KJ et al. Neuropsychological Outcomes in 6-Year-Old Children of Women With Epilepsy: A Prospective Nonrandomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2024

- ↑ Hochspringen nach: 2,0 2,1 Lamotrigin. embryotox.de, abgerufen am 12.12.2024

- ↑ Schulz M et al. Revisited: Therapeutic and toxic blood concentrations of more than 1100 drugs and other xenobiotics. Crit Care. 2020

- ↑ Rietjens SJ et al. Lamotrigine intoxications reported to the Dutch Poisons Information Center: a prospective study. Clinical Toxicology 2022; 60 (Suppl. 1) Abstract 183

- ↑ İzci F, İzci S. Third-Degree Atrioventricular Block With High-Dose Lamotrigine Use. Prim Care Companion CNS Disord. 2023