Chorioptes

von altgriechisch: χόριον ("chorion") - Haut, Leder, Nachgeburt

Synonym: Nagemilben, Räudemilben

Definition

Taxonomie

- Stamm: Arthropoda

- Unterstamm: Amandibulata

- Klasse: Arachnida

- Unterklasse: Acari

- Überordnung: Actinotrichida

- Ordnung: Sarcoptiformes

- Unterordnung: Oribatida

- Überkohorte: Desmonomatides

- Kohorte: Astigmata

- Überfamilie: Sarcoptoidea

- Familie: Psoroptidae

- Gattung: Chorioptes

- Familie: Psoroptidae

- Überfamilie: Sarcoptoidea

- Kohorte: Astigmata

- Überkohorte: Desmonomatides

- Unterordnung: Oribatida

- Ordnung: Sarcoptiformes

- Überordnung: Actinotrichida

- Unterklasse: Acari

- Klasse: Arachnida

- Unterstamm: Amandibulata

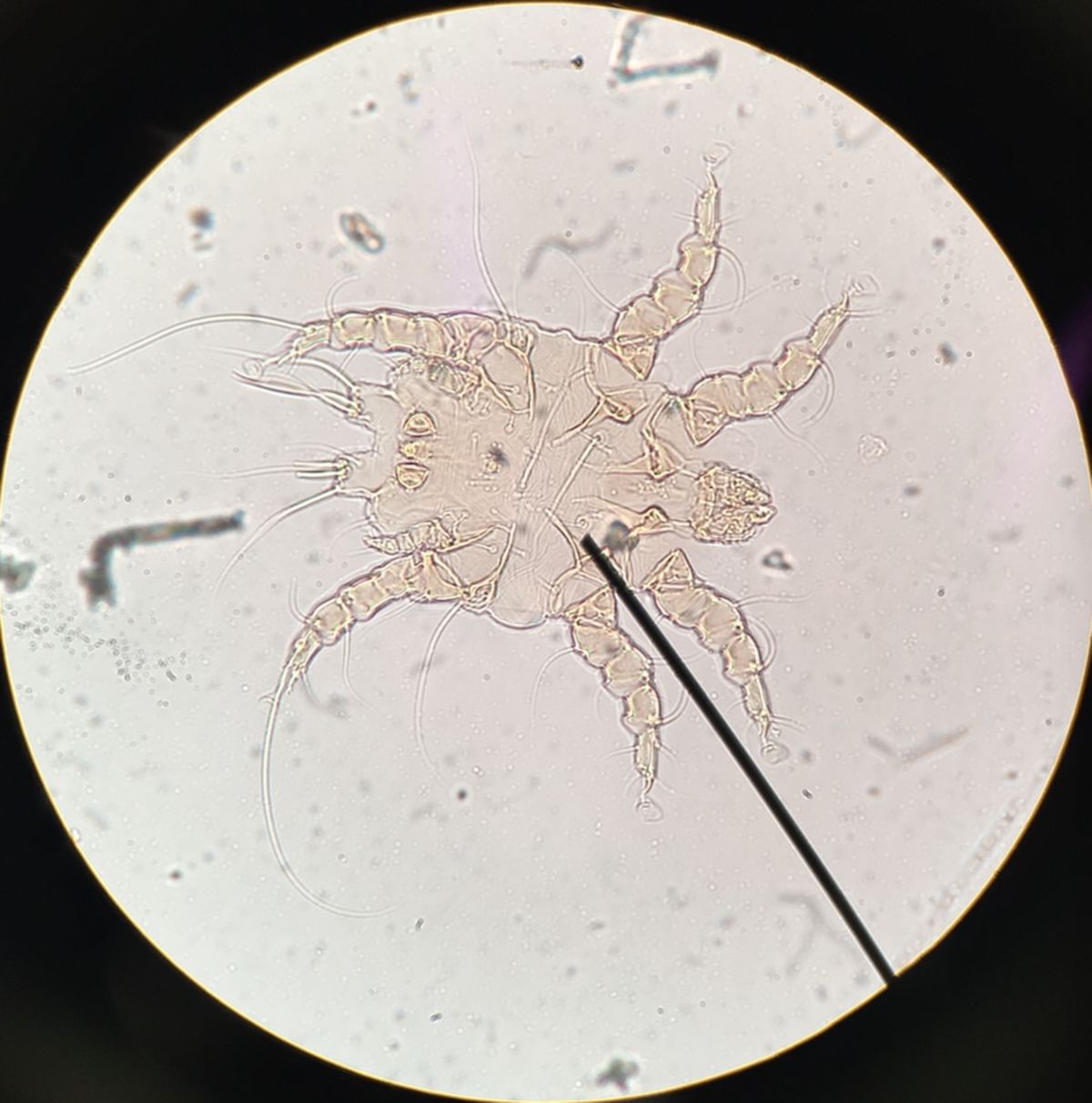

Morphologie

Chorioptes-Milben sind zwischen 400 und 600 µm (Weibchen) bzw. 300 und 450 µm (Männchen) groß. Sie sind kleiner als Psoroptes-Milben, jedoch etwas größer als die Milben der Gattung Sarcoptes. Zu den charakteristischen Merkmalen der Gattung Chorioptes zählen:

- Gnathosoma gleich lang wie breit

- beißende Mundwerkzeuge

- kurze, ungegliederte Prätarsen (Haftstiele) an den Tarsen, die mit großen kelchförmigen Haftglocken versehen sind

- beim Weibchen fehlen am 3. Beinpaar die Prätarsen

Arten

Aufgrund großer morphologischer sowie genetischer Übereinstimmungen können bislang (2019) nur zwei Arten beschrieben werden:

Vorkommen

In Zentraleuropa infestiert Chorioptes texanus vorwiegend das Rind und gelegentlich auch Cervidae (Hirsche). Beim Pferd und Schaf hingegen findet man hautpsächlich Chorioptes bovis.

In den USA sowie in Israel konnte Chorioptes texanus auch auf kleinen Wiederkäuern gefunden werden. In Europa konnte ein Befall mit Chorioptes texanus bei kleinen Wiederkäuern noch nicht bestätigt werden.

Entwicklung

Die gesamte Entwicklung dauert 3 Wochen und durchläuft folgende Stadien:

- Ei → Larve → Protonymphe → Tritonymphe → Adultus

Nach dem Befall eines geeigneten Wirtes dringen die Milben nicht in die Haut ein, sondern nehmen mithilfe ihrer kräftigen Mundwerkzeuge Epidermiszellen, Talg und Exsudat als Nahrung auf. Zu den bevorzugten Lokalisationen zählen dicht behaarte Hautareale (z.B. an den Extremitäten oder beim Rind auch am Schwanzansatz). Chorioptes-Milben sind bei Rindern und Pferden die weltweit am häufigsten vorkommenden Räudeerreger.

Epidemiologie

Chorioptes-Milben werden sowohl durch direkten als auch indirekten Kontakt übertragen. Die Milben können mehr als 3 Wochen abseits vom Wirt überleben und infestationsfähig bleiben. Bei Rindern führen Chorioptes-Befälle zu erheblichen Problemen in Milchbeständen. In Anbindeställen ist die Prävalenz aufgrund des behinderten Putzverhaltens der Kühe etwa doppelt so hoch wie in Laufställen.

Zusätzliche prädisponierende Faktoren sind ein ungünstiges Stallklima (feuchte Wärme), Lichtmangel und eine hohe Besatzdichte (Überbelegung).

Pathogenese

Choriptes-Milben lösen - gleich wie Psoroptes-Milben - anfangs eine Hypersensitivitätsreaktion (Allergie vom Soforttyp) aus, die mit starkem Juckreiz einhergeht. Mikroskopisch ist eine oberflächliche, perivaskuläre Dermatitis mit zellulärer Infiltration durch Makrophagen, Lymphozyten und Plasmazellen erkennbar, die zu einer deutlichen Verdickung der Haut führt.

Die Epidermis erscheint stark zerklüftet (Parakeratose, Akanthose) und die Keratinisierung wird stark gesteigert, was sich als Schuppenbildung manifestiert. Bei einer hochgradigen Reaktion des Wirtsorganismus tritt auch Exsudat aus, das neutrophile Granulozyten) enthält. Es kommt zur Ausbildung typischer Läsionen: Alopezie, Erytheme, Schuppen, Krusten und Borken.

Klinik

Je nach befallenem Tier zeigt die Chorioptes-Räude unterschiedliche klinische Bilder:

- Rinder: Schwanz- oder Steißräude, die vor allem durch Veränderungen an der Schwanzwurzel, in der Steißgrube, am Euterspiegel und an der Innenseite der Hintergliedmaße gekennzeichnet ist: Alopezie, kleieartige Beläge, Krusten, Borken, Unruhe, Selbst- und Fremdverletzungen.

- Schafe: Fußräude, die meist mild und chronisch an den Hintergliedmaßen verläuft, vor allem zwischen den Afterklauen, in der Fesselbeuge und am Skrotum.

- Pferde: Fußräude, die mit Veränderungen in der Fesselbeuge der Hintergliedmaße und des Schweifansatzes einhergehen: heftiger Juckreiz, Ekzem mit Schuppen und Krusten, später Hyperkeratose und Faltenbildung, talgig-schmierige Beläge und Ulzerationen.

Diagnose

Ein Befall mit Chorioptes-Milben wird anhand des klinischen Erscheinungsbildes und mithilfe von Hautgeschabseln im Bereich der Prädilektionsstellen gestellt. Die entnommenen Proben können nach Aufbearbeitung (KOH-Methode) unter dem Lichtmikroskop untersucht werden.

Therapie

Chorioptes-Milben können aufgrund ihrer Nahrungsaufnahme mit systemisch wirkenden makrozyklischen Laktonen nur unzureichend erfasst werden. Bei Rindern empfiehlt sich, verschiedene zugelassene Aufgussformulierungen (Pour-on) zu verwenden, die makrozyklische Laktone oder Pyrethoride enthalten. Beim Schaf kann eine lokale Waschbehandlung mit Phoxim erfolgen. Gleiches gilt bei der Fußräude beim Pferd (nach Umwidmung). Lokale Waschbehandlungen müssen im Abstand von 7 bis 10 Tagen wiederholt werden.

Prophylaxe

Eine erneute Verbreitung der Parasitose kann einerseits durch eine Entwesung des Stalles (mind. 10 Wochen Leerstand) oder durch die gründliche Reinigung und das anschließende Versprühen von Akariziden verhindert werden.

Literatur

- Eckert, Johannes, Friedhoff, Karl Theodor, Zahner, Horst, Deplazes, Peter. Lehrbuch der Parasitologie für die Tiermedizin. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Enke-Verlag, 2008.