Backenzahn (Pferd)

Definition

Nomenklatur

Die Backenzähne können anhand ihrer Position im Gebiss in einen vorderen und in einen hinteren Abschnitt unterteilt werden:

- Prämolaren (Dentes praemolares, vordere Backenzähne)

- Molaren (Dentes molares, hintere Backenzähne)

Gemäß des Triadan-Schemas werden die einzelnen Zähne den Quadranten zugeteilt und wie folgt beziffert:

| Lokalisation | P2 | P3 | P4 | M1 | M2 | M3 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Oberkiefer rechts | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |

| Oberkiefer links | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 |

| Unterkiefer links | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 |

| Unterkiefer rechts | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 |

Anatomie

Die Backenzähne schließen distal an (falls vorhanden) den Hakenzahn (P1) an.

Pferde besitzen hypselodonte Backenzähne. Der jährliche Abrieb von 3 bis 4 mm wird beim jungen Pferd durch das tatsächliche Längenwachstum kompensiert. Ab einem Alter von ca. 7 Jahren werden die Zähne durch das Anlagern von Zahnzement aus der Alveole herausgeschoben. Der einzelne Backenzahn besteht aus einer rechteckigen langen Zahnkrone und einer kurzen Zahnwurzel. Die Krone kann zusätzlich in den sichtbaren klinischen Teil und in die unter dem Zahnfleisch verborgene Ersatzkrone (Reservekrone) eingeteilt werden. Die Wurzel wird erst dann ausgebildet, wenn der Zahn sein physiologisches Längenwachstum abgeschlossen hat.

Die Backenzähne weisen von der Seite betrachtet Querkämme und dementsprechend auch Quertäler auf, sodass die Kaufläche ein wenig gezackt erscheint (transvers ridges). Dabei stehen die Backenzähne des Unterkiefers einige Millimeter weiter lingual als die Backenzähne des Oberkiefers.

Zahnkurven

Die für die Mahlbewegung notwendige physiologische Winkelung der Kauflächen (zwischen Ober- und Unterkiefer) beträgt zwischen 12 und 15°. Die Winkelung der Backenzahnkauflächen bezeichnet man auch als Wilson-Kurve, die einer konvexen Kurve entspricht. Durch diese Kurvenbildung zeigt die Kauflächenebene des Unterkiefers auf der bukkalen Seite nach unten und auf der lingualen Seite nach oben. Dementsprechend umgekehrt ist die Kauflächenebene des Oberkiefers ausgebildet (bukkal nach unten, lingual nach oben).

Gleichzeitig weist die Backenzahnreihe von rostral nach kaudal einen physiologischen Bogen auf, der als Spee-Kurve bezeichnet wird.

Aufbau

Backenzähne besitzen den üblichen dreischichten Aufbau eines Zahnes. Von außen nach innen unterscheidet man drei Hartsubstanzen mit der darin eingeschlossenen Pulpa:

- Zahnzement (Substantia ossea dentis)

- Zahnschmelz (Enamelum)

- Dentin (Zahnbein)

Der Zahnzement umgibt den Backenzahn von außen und füllt zudem die Infundibula aus. Er ist die weichste der drei Zahnhartsubstanzen und verleiht dem Zahn seine Elastizität. Der Zement ist von Natur aus cremefarben oder gelblich, weist aber aufgrund von Pigmenteinlagerungen oftmals bräunliche Flecken auf.

Der Zahnschmelz hingegen bildet einen Mantel um das Dentin und kleidet die Einfaltungen ins Dentin aus. Im Oberkiefer besteht das Dentin aus abriebfestem Typ-I-Dentin, im Unterkiefer enthält es zusätzlich Anteile von Typ-II-Dentin (widerstandsfähiger gegenüber Scherkräften). Im Oberkiefer bildet der Zahnschmelz durch tiefe Einstülpungen die Infundibula, die wiederum mit Zahnzement ausgefüllt sind. Zahnschmelz ist porzellanfarben und die hellste der drei Zahnhartsubstanzen.

Dentin bildet den größten Anteil des Backenzahns und ist von den Einfaltungen des Zahnschmelzes durchzogen. Es umschließt die Pulpenhöhle mit allen darin enthaltenen Pulpenanteilen (z.B. Odontoblasten, Nervengewebe, Blutgefäße, Bindegewebe). Dentin ist härter als Zahnzement jedoch weicher als Zahnschmelz. Durch die eingelagerten Kollagenfasern sowie kalzifizierten Anteile ist das Dentin besonders druck- und zugbeständig. Am Dentin kann zwischen Primärdentin und Sekundärdentin (wird kontinuierlich von Odontoblasten neu gebildet) unterschieden werden. Zweiteres verschließt die Pulpenhöhle am okklusalen Ende des sich stetig abnutzenden Zahns. Bei traumatischen Verletzungen kann der Zahn binnen kürzester Zeit ein Reperaturgewebe bilden, das als Tertiärdentin bezeichnet wird. Primärdentin ist weißlicher und heller als Sekundärdentin, welches wiederum durch Pigmenteinlagerungen bräunlich gefärbt erscheint.

Pulpenposition

Die Pulpa der Backenzähne weist beim jungen Pferd eine apikale Pulpenkammer auf, die sich in Richtung der Okklusalfläche in die Pulpenhörner verzweigt. Nach distal setzt sich diese Pulpenkammer in die Wurzelspitzen fort, um Kontakt mit dem Parodontium zu haben.

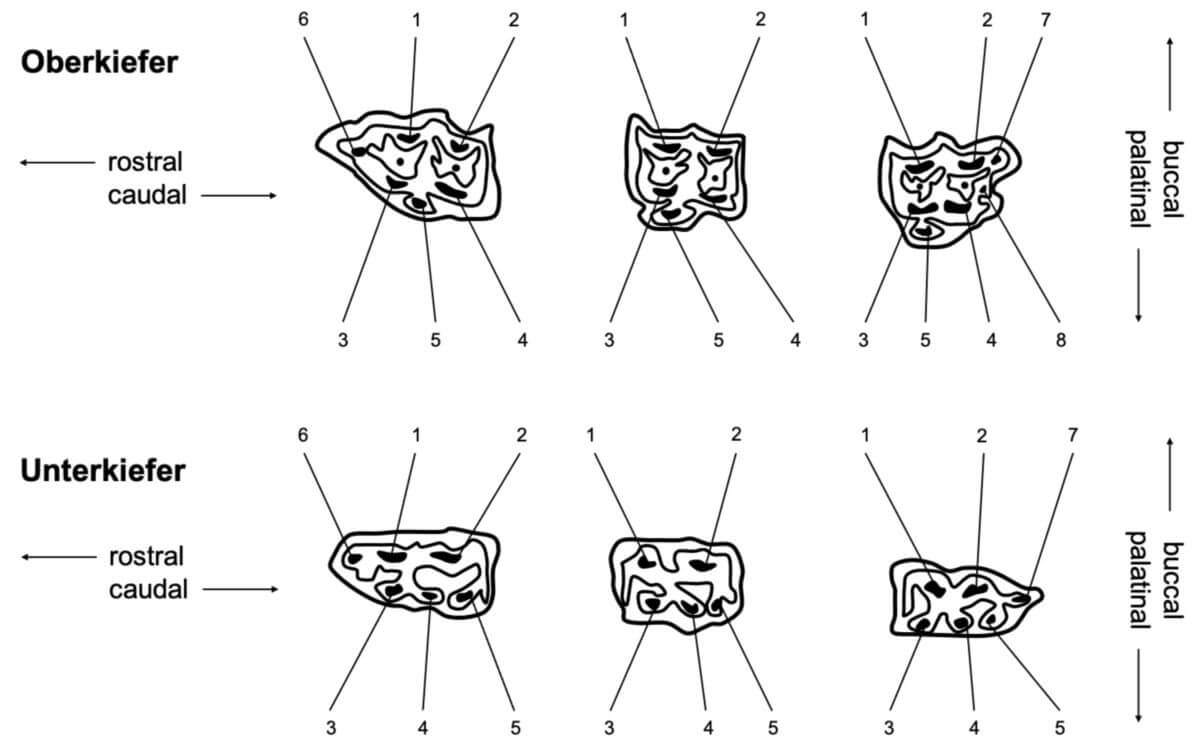

Durch eine fortschreitende Einmauerung mit Sekundärdentin nehmen die Durchmesser der einzelnen Pulpenhöhlen beim älter werdenden Pferd stetig ab. Durch den permanenten Abrieb werden die in Richtung Okklusalfläche ragenden Pulpenhöhrner zum Schutz vor Eröffnung mit Sekundärdentin zugemauert, sodass sie an der Okklusalfläche deutlich als dunkle Areale zu erkennen sind. Da die Backenzähne eine unterschiedliche Anzahl an Pulpenhörner besitzen, weist jeder Zahn eine individuelle Anzahl an sogenannten Pulpenpositionen (Positionen der dunklen Areale an der Okklusionsfläche) auf:

| Zahn | Position | Pulpenhörner | Pulpenpositionen |

|---|---|---|---|

| P2 | OK & UK | 6 | 1 bis 6 |

| P3 | OK & UK | 5 | 1 bis 5 |

| P4 | OK & UK | 5 | 1 bis 5 |

| M1 | OK & UK | 6 | 1 bis 5 |

| M2 | OK & UK | 6 | 1 bis 5 |

| M3 | OK | 7 | 1 bis 7 |

| M2 | UK | 6 | 1 bis 6 |

Oberkiefer

Die Backenzähne des Oberkiefers besitzen drei kurze Wurzeln, während jene im Unterkiefer nur zwei Wurzeln besitzen (mit Ausnahme des M3, der dreiwurzelig ist).

Die Alveolen der Backenzähne ragen teilweise in die Kieferhöhle. Der zweite (P2), der dritte (P3) und der rostrale Anteil des vierten (P4) Prämolaren sind im Knochen der Maxilla eingebettet. Der kaudale Anteil des P4 sowie die Alveole des M1 ragen in den rostralen (Sinus maxillaris rostralis), der M2 und M3 in den kaudalen Sinus maxillaris (Sinus maxillaris caudalis).

Die Backenzähne des Oberkiefers weisen eine andere Form auf als jene des Unterkiefers. Im Oberkiefer sind die Backenzähne etwas breiter und haben auf der Okklusionsfläche neben Schmelzfaltungen noch je zwei Schmelzeinstülpungen (Infundibulae), um eine raue Oberfläche zu schaffen. Die bukkale Seite der Zähne besitzt zusätzlich noch je zwei prominente Schmelzsäulen (Cungulae).

Unterkiefer

Die Backenzähne des Unterkiefers haben zwar einen deutlich stärker gefalteten Schmelzmantel, jedoch weisen sie keine Infundibulae auf. Gleichzeitig sind die Cingulae weniger stark ausgeprägt und auf der lingualen Seite des Zahnes vorhanden. Die Backenzähne sind zusätzlich um etwa ein Drittel schmaler als jene des Oberkiefers.

Funktion

Bei der Nahrungsaufnahme bringt die Zunge die Futterpartikel zwischen die Kauflächen der Backenzähne, wo sie durch ovoide Kaubewegungen zu Brei zerrieben werden. Je weiter das aufgenommene Futter nach kaudal gelangt, desto flüssiger wird es, um letztendlich abgeschluckt werden zu können. Dieser kontinuierliche aborale Transport wird durch die am Gaumendach befindlichen Rugae palatinae (Querrillen der Schleimhaut) unterstützt, sodass das Futter (auch bei gesenkter Kopfhaltung) nicht mehr nach vorne rutschen kann.

Die Backenzähne erfüllen somit die Funktion eines "Mahlsteins", um die silikatreichen Gräser aufbereiten zu können. Dementsprechend muss eine Backenzahnreihe als funktionelle Einheit arbeiten, weshalb die rechteckigen Backenzähne lückenlos aneinander gefügt sind. Der kraniale und kaudale Abschluss bilden P2 und M3, die aufgrund ihrer dreieckigen Form der Backenzahnreihe die Form eines Schiffrumpfes verleihen.

Die Backenzähne bilden zusätzlich die mittlere und massivste Säule in der Dreipunktbalance des Gebisses (Schneidezähne, der Backenzähne und des Kiefergelenks), und haben eine wichtige Rolle bei der Kräfteverteilung.

Zahnphasen

Bei der Geburt sind alle drei Prämolaren als Milchzähne im Gebiss des Fohlens vorhanden. Sie ähneln den bleibenden Zähnen weitgehend, sind jedoch viel kleiner ausgebildet. Die Molaren hingegen besitzen keine Milchzähne als Vorgänger und brechen direkt als permanente Zähne durch die Gingiva.

| Backenzahn | Durchbruch | Zahnwechsel |

|---|---|---|

| P2 | bis zur 2. Lebenswoche | 2,5 Jahre |

| P3 | bis zur 2. Lebenswoche | 2,5 bis 3 Jahre |

| P4 | bis zur 2. Lebenswoche | 3 bis 4 Jahre |

| M1 | 1 bis 1,5 Jahre | |

| M2 | 1,5 bis 2,5 Jahre | |

| M3 | 3 bis 4 Jahre |

Literatur

- Simon T, Herold I. 2009. Praxisleitfaden der Zahn- und Kiefererkrankungen des Pferdes. 1. Auflage. Stuttgart: Parey in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG. ISBN: 978-3-8304-4178-6