Uterusmyom

Englisch: uterine myoma, fibroid, leiomyoma

Definition

Uterusmyome sind gutartige Tumore, die von der glatten Muskulatur der Gebärmutter (Uterus), dem Myometrium ausgehen. Ihr Wachstum wird durch Östrogene beschleunigt und durch Gonadotropin-Releasing-Hormon-Agonisten gehemmt. Meist kommen sie im Corpus uteri vor.

Epidemiologie

Uterusmyome sind ein sehr häufiger gynäkologischer Befund. Nach dem 30. Lebensjahr finden sie sich bei etwa 20 bis 30 % aller Frauen.

Risikofaktoren

Eine frühe Menarche, Adipositas und Hypertonie sind mit einem höheren Risiko für ein Uterusmyom verbunden. Ebenso zeigen dunkelhäutige Patientinnen ein häufigeres Auftreten von Uterusmyomen. Eine hohe Parität ist hingegen mit einem verringerten Risiko verbunden.

Einteilung

... nach Lage im Uterus

- Korpusmyom: Myom des Gebärmutterkörpers (Corpus uteri)

- Zervixmyom: Myom des Gebärmutterhalses (Cervix uteri)

... nach Lage in der Uteruswand

- Intramurale Myome: In die Uteruswand eingebettet

- Subseröse Myome: Direkt unterhalb des Perimetriums gelegen

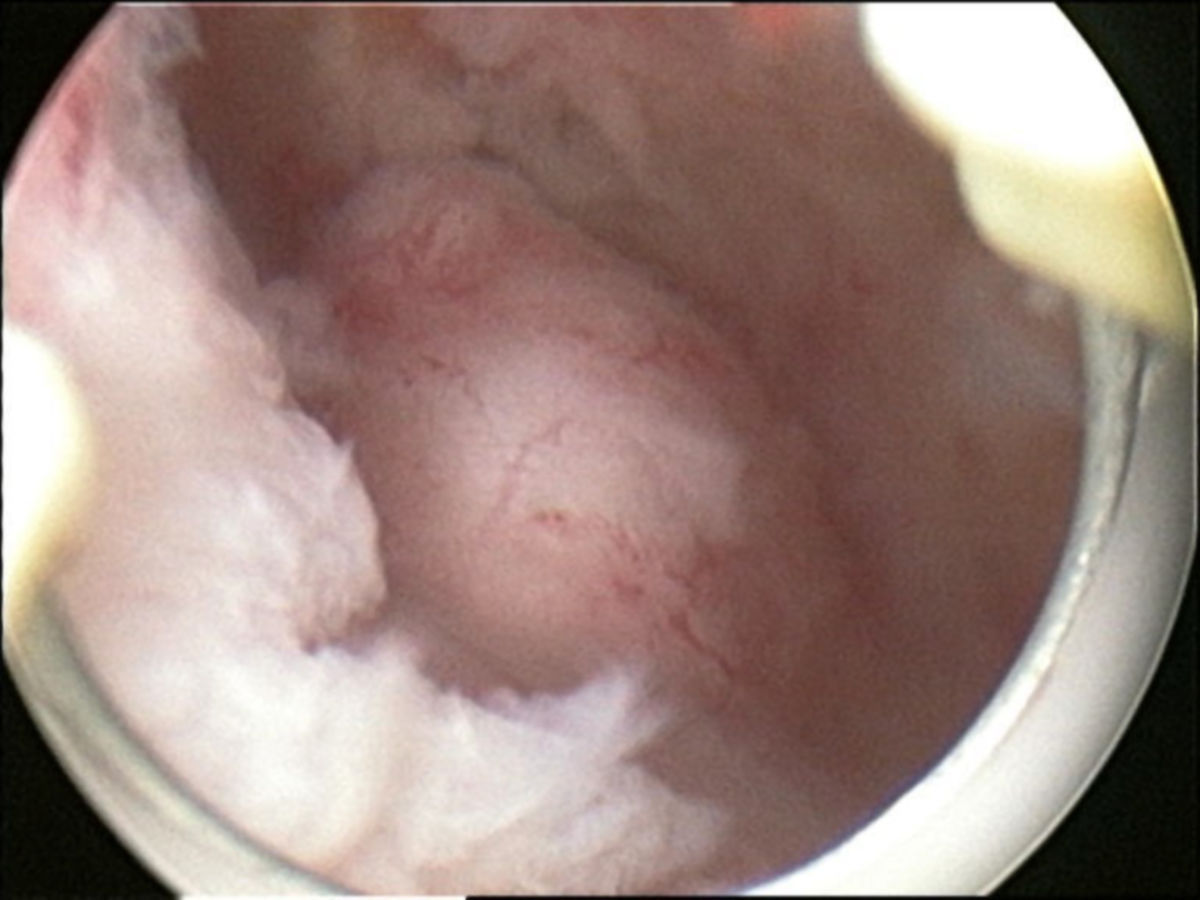

- Submuköse Myome: Direkt unterhalb des Endometriums gelegen

- Intraligamentäre Myome: Innerhalb des Bandapparats

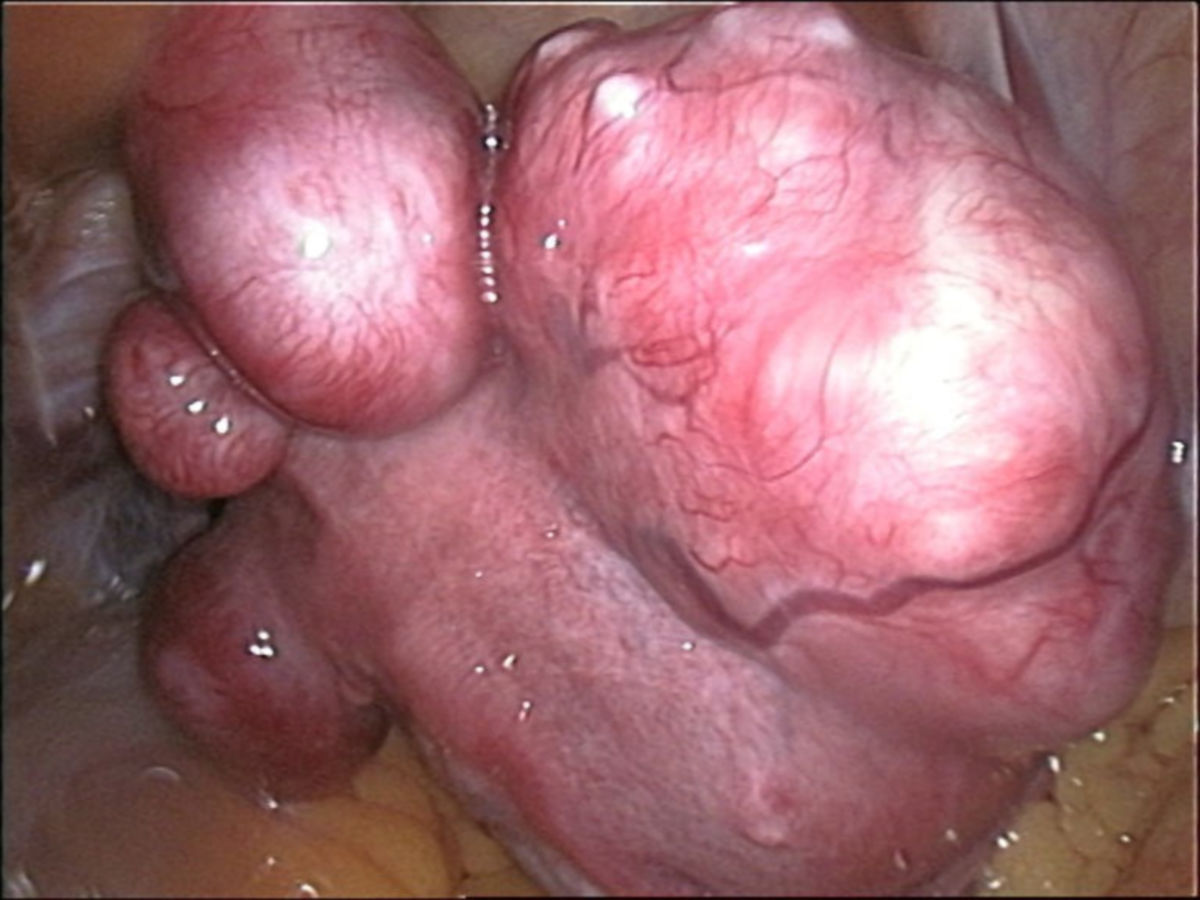

Intramurale Myome sind die häufigste Myomform. Submuköse Myome ragen oft in das Lumen des Uterus vor und zeigen eine Stielbildung. In diesem Fall spricht man von einem intrakavitären Myom.

Weitere Formen

Wenn multiple Myome des Uterus vorliegen, spricht man von einem Uterus myomatosus. Durch multiple Myome kann es zu einer deutlichen Größenzunahme des Uterus kommen.

Als diffuse peritoneale Leiomyomatose bezeichnet man ein seltenes Krankheitsbild, bei dem multiple Myome in der gesamten Bauchhöhle vorkommen.

Klassifikation

Meist werden uterine Myome nach dem FIGO-Klassifikationssystem eingeteilt.

| Typ | Gruppe | Befund |

|---|---|---|

| 0 | Submukös | gestielt intrakavitär |

| 1 | < 50 % intramural | |

| 2 | >50 % intramural | |

| 3 | Sonstige | Kontakt zum Endometrium, 100 % intramural |

| 4 | intramural | |

| 5 | subserös, >50 % intramural | |

| 6 | subserös, <50 % intramural | |

| 7 | subserös gestielt | |

| 8 | andere (z.B. zervikal) |

Myome der FIGO-Typen 0 und 1 sind mit Infertilität assoziiert. Es werden myombedingte mechanische (sterische) Mechanismen der endometrialen Expression vermutet.

Symptomatik

Myome können keine Beschwerden verursachen, aber auch abnorme uterine Blutungen und Schmerzen in der Beckenregion auslösen. Solange sie asymptomatisch bleiben, haben sie in der Regel keinen Krankheitswert. Mögliche weitere Symptome bzw. Komplikationen sind:

- Miktions- und Defäkationsbeschwerden

- Infarzierung bei Stieldrehung

- Anämie

- Infertilität

- Abortneigung

Bei weniger als 1 % der Patientinnen kommt zu einer sarkomatösen Entartung.

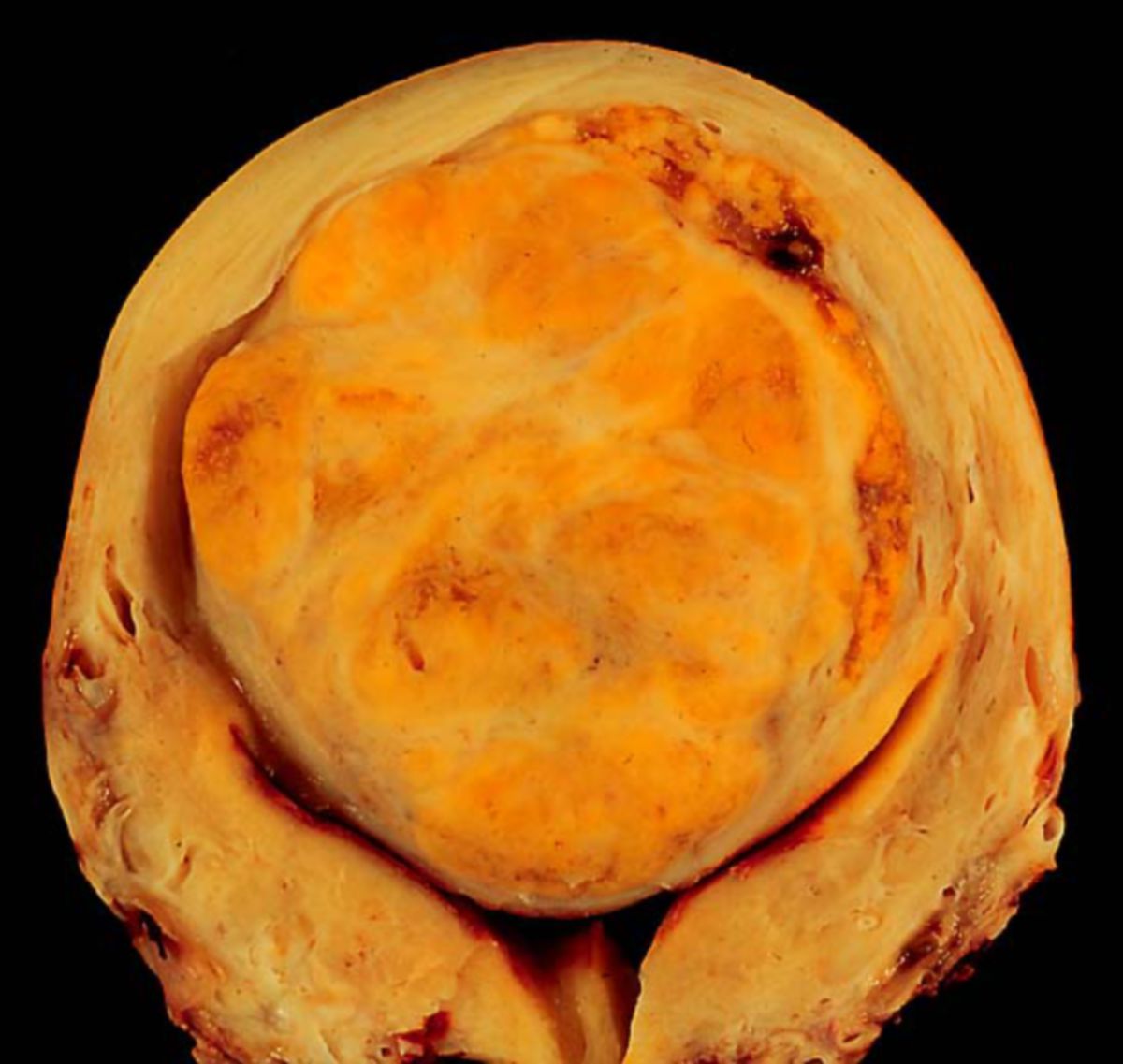

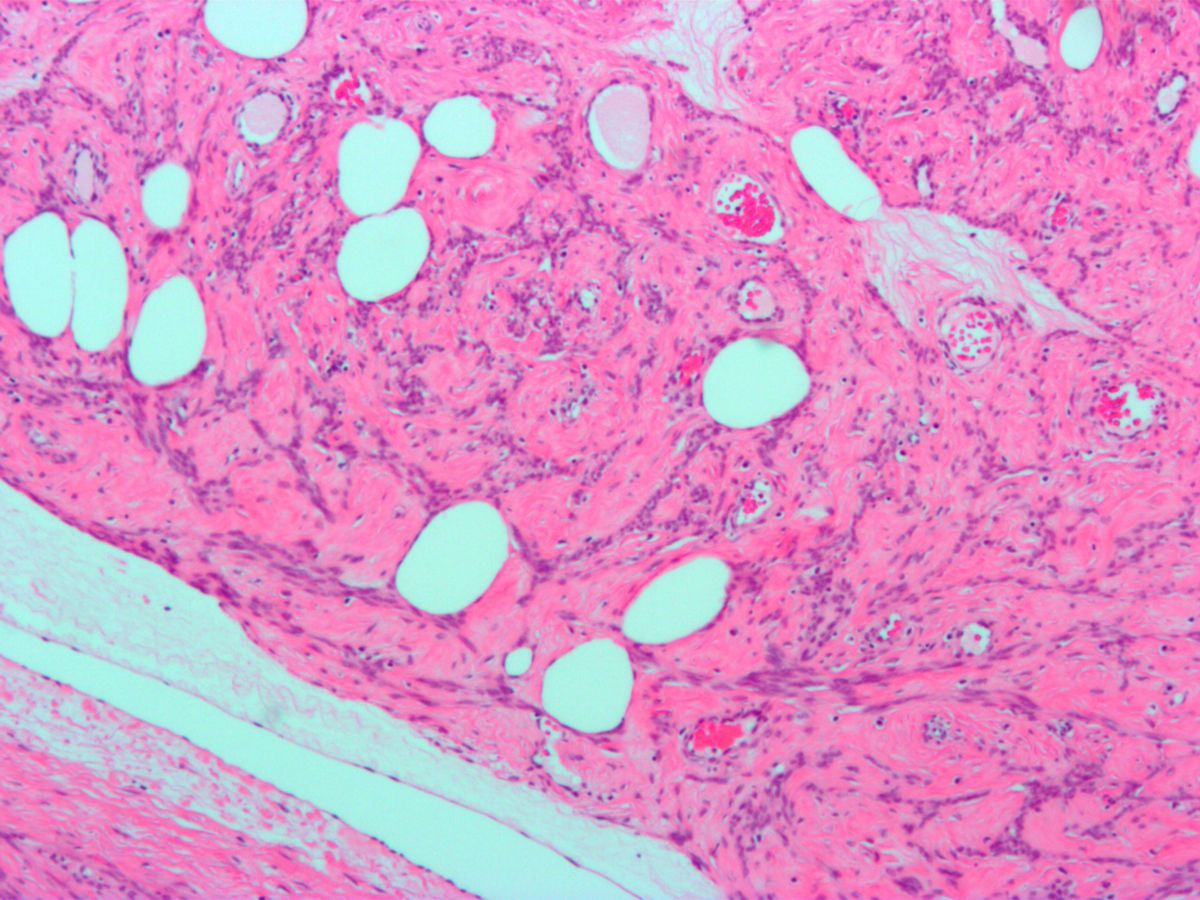

Pathologie

Bei Uterusmyomen handelt es sich um benigne Muskelgeschwulste (Leiomyome), die einen unterschiedlich stark entwickelten Bindegewebsanteil besitzen. Man spricht auch von sogenannten Fibroleiomyomen.

Diagnostik

Eine abnormale Blutung gibt oft Hinweise auf strukturelle Anomalien des Uterus. Die Diagnose erfolgt durch eine gynäkologische Untersuchung, Sonographie und anderen bildgebenden Untersuchungen. Die transvaginale 3D Sonographie stellt dabei den Goldstandard dar.

Therapie

Eine Behandlung von Uterusmyomen ist nur bei einer Beschwerdeproblematik sowie bei Infertilität oder Abortneigung erforderlich.

Operative Therapie

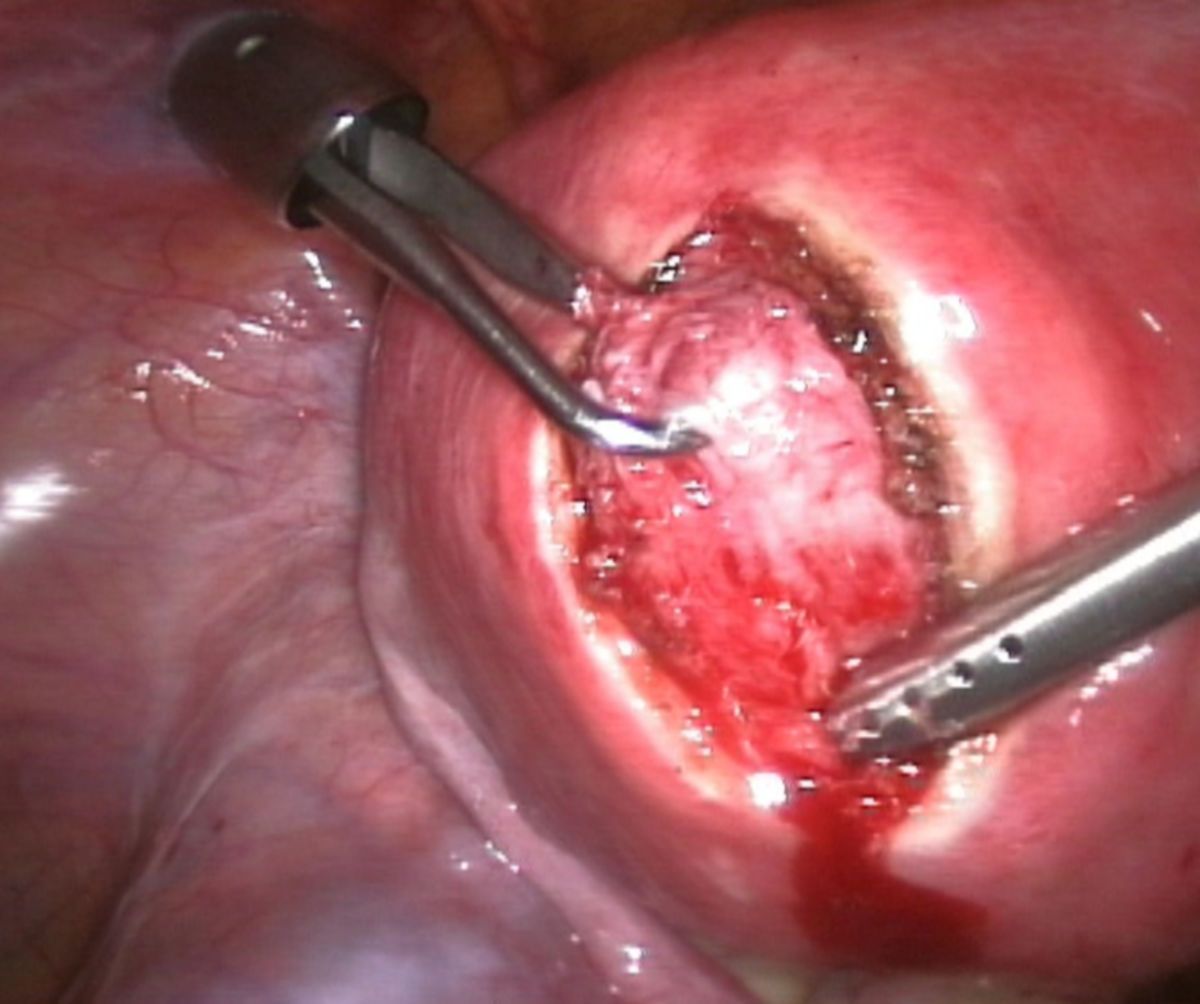

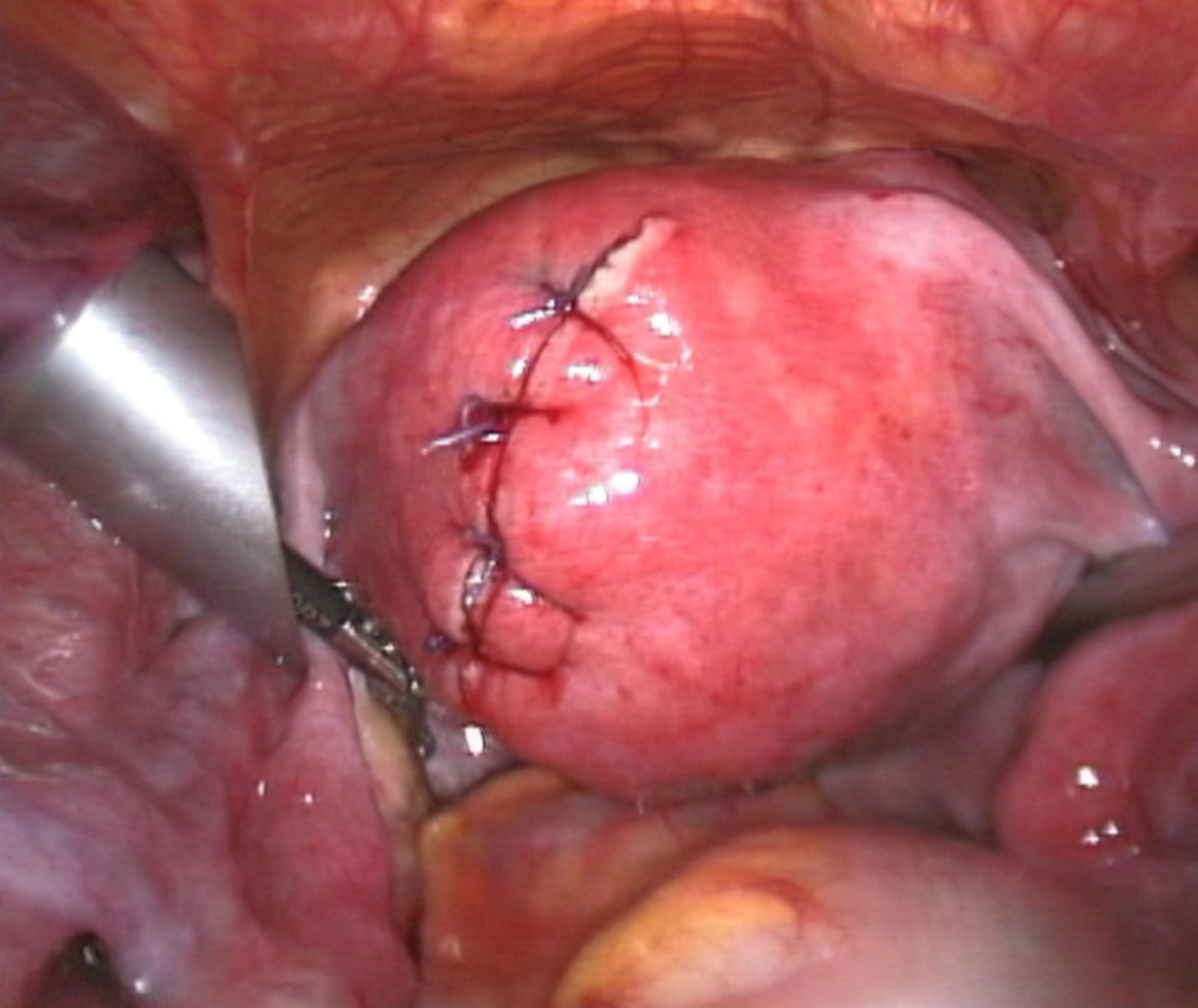

Operative Therapiemöglichkeiten umfassen:

- Ausschabung der Myome

- Myomembolisation bzw. Uterusarterienembolisation (UAE)

- MRT-gelenkter fokussierter Ultraschall (MRgFUS)

- bei abgeschlossener Familienplanung Hysterektomie

Je nach Lage und Art des Myoms wird entweder hysteroskopisch oder laparoskopisch operiert. Die Hysteroskopie ist minimalinvasiv und kann ambulant durchgeführt werden. Dieses Verfahren eignet sich primär bei Myomen in der Gebärmutterhöhle (submuköse Myome).

Die Entfernung per Laparoskopie eignet sich vor allem für Myome, die in der Muskulatur (intramurale Myome) sitzen.

Medikamentöse Therapie

Medikamentöse Therapie mit Gestagenen oder GnRH-Analoga sind möglich und können die Myome verkleinern, allerdings wird diese Therapie, da sie Wechseljahresbeschwerden auslöst, üblicherweise nicht länger als 6 Monate angewandt.

Bei prämenopausalen Patientinnen, bei denen chirurgische Eingriffe nicht geeignet sind oder nicht zum Erfolg geführt haben, kommen als weitere Therapiemöglichkeit selektive Progesteron-Rezeptor-Modulatoren (z.B. Ulipristalacetat infrage. Sie unterbinden die wachstumsfördernde Wirkung von Progesteron auf die Myome, die durchschnittlich um 30–50 % schrumpfen. Unter dieser Therapie kann es allerdings zu schweren Leberschädigungen kommen, sodass eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abschätzung vorgenommen werden sollte.

Ein Therapiezyklus mit Ulipristalacetat dauert 12 Wochen, bei Bedarf können weitere 12-wöchige Therapiezyklen durchgeführt werden. Es liegen Untersuchungen für wiederholte Intervall-Behandlungen von bis zu 4 Behandlungszyklen vor. Zwischen den Zyklen sollte eine Therapiepause von mindestens einer Monatsblutung liegen.