Endothel: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 29: | Zeile 29: | ||

Das '''fenestrierte Endothel''' (von lateinisch: fenestra - Fenster) ist im Gegensatz zum kontinuierlichen Endothel besonders für Wasser und kleinere hydrophile Stoffe durchlässig. Als Besonderheit besitzt dieses Endothel 20-100 nm große [[Fenestration]]en, die allerdings keine Diskontinuität in der [[Basalmembran]] aufweisen und nur durch sog. ''Diaphragmen'' verschlossen sind. Diese Diaphragmen sind in etwa 4 nm dick, bestehen aus [[Extrazellulärmatrix]] (''Heparansulfat-Proteoglykan'') und weisen eine negative elektrische Ladung auf. | Das '''fenestrierte Endothel''' (von lateinisch: fenestra - Fenster) ist im Gegensatz zum kontinuierlichen Endothel besonders für Wasser und kleinere hydrophile Stoffe durchlässig. Als Besonderheit besitzt dieses Endothel 20-100 nm große [[Fenestration]]en, die allerdings keine Diskontinuität in der [[Basalmembran]] aufweisen und nur durch sog. ''Diaphragmen'' verschlossen sind. Diese Diaphragmen sind in etwa 4 nm dick, bestehen aus [[Extrazellulärmatrix]] (''Heparansulfat-Proteoglykan'') und weisen eine negative elektrische Ladung auf. | ||

Eine Ausnahme bildet das fenestrierte Epithel der [[Glomerulus|Glomeruli]] in den [[Niere]]n: Es besitzt nach allgemeiner Lehrmeinung keine Diaphragmen | Eine Ausnahme bildet das fenestrierte Epithel der [[Glomerulus|Glomeruli]] in den [[Niere]]n: Es besitzt nach allgemeiner Lehrmeinung keine Diaphragmen, damit eine Fitration möglich ist. Diese Aussage wird allerdings von einigen Autoren bezweifelt.<ref>Simon C. Satchell and Filip Braet: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2681366/ Glomerular endothelial cell fenestrations: an integral component of the glomerular filtration barrier] Am J Physiol Renal Physiol. 2009 May; 296(5): F947–F956. Published online 2009 Jan 7. doi: 10.1152/ajprenal.90601.2008 PMCID: PMC2681366 PMID: 19129259</ref> | ||

Vorkommen: | Vorkommen: | ||

Version vom 6. März 2021, 16:13 Uhr

Synonym: Gefäßendothel

Englisch: Endothelium

Definition

Das Endothel ist eine dünne Schicht aus Endothelzellen, die das Innere (Lumen) von Blutgefässen auskleidet. Es dient als Barriere zum Gewebe, produziert aber z.B. auch Stickstoffmonoxid, welches der Regulation im Herz-Kreislauf-System dient.

Einteilung

Kontinuierliches Endothel

Das kontinuierliche Endothel ist eine besonders undurchlässige Form der inneren Auskleidung von blutleitenden Gefäßen. Eine wichtige Funktion liegt in der Bildung einer (Diffusions-) Barriere zwischen Blut und Gewebe - besonders auf Kapillarebene.

Kontinuierliche Kapillaren haben eine einheitlich dünne Endothelzellschicht und besitzen keine Unterbrechungen bzw. keine Poren. Charakteristisch ist die Ausbildung von besonders dichten Zell-Zell-Kontakten (Tight Junctions) zwischen den Endothelzellen.

Hochselektive transzelluläre Transportmechanismen dienen dem Stoffaustausch durch das Endothel, das für die meisten im Blut befindlichen Substanzen und Zellen undurchlässig ist. Zusätzlich sind die Endothelzellen - außer an Kapillaren des ZNS - reich an so genannten Caveolae.

Vorkommen:

- Lunge

- Skelettmuskulatur

- Thymus

- Fettgewebe

- Haut

- exokrine Drüsen

- Nervensystem (Blut-Hirn-Schranke)

- Herz

Fenestriertes Endothel

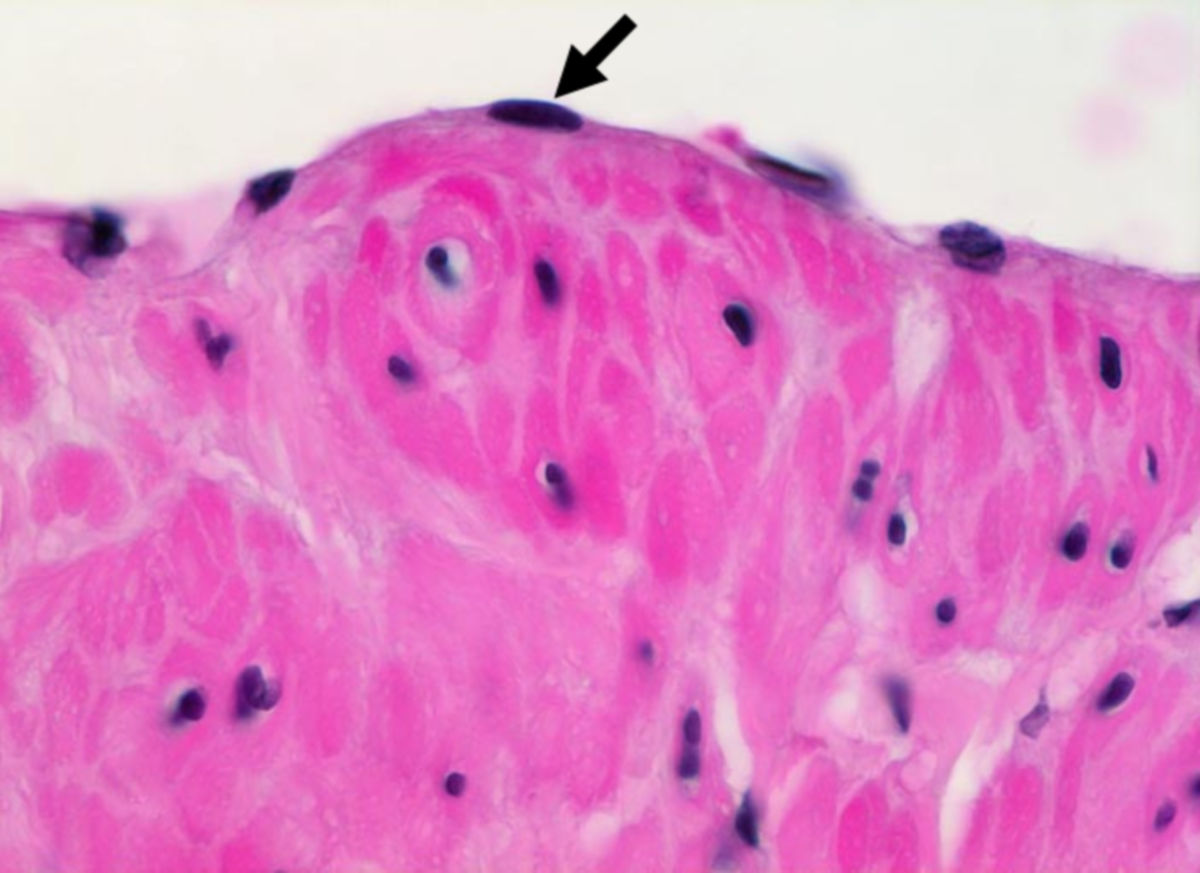

Das fenestrierte Endothel (von lateinisch: fenestra - Fenster) ist im Gegensatz zum kontinuierlichen Endothel besonders für Wasser und kleinere hydrophile Stoffe durchlässig. Als Besonderheit besitzt dieses Endothel 20-100 nm große Fenestrationen, die allerdings keine Diskontinuität in der Basalmembran aufweisen und nur durch sog. Diaphragmen verschlossen sind. Diese Diaphragmen sind in etwa 4 nm dick, bestehen aus Extrazellulärmatrix (Heparansulfat-Proteoglykan) und weisen eine negative elektrische Ladung auf.

Eine Ausnahme bildet das fenestrierte Epithel der Glomeruli in den Nieren: Es besitzt nach allgemeiner Lehrmeinung keine Diaphragmen, damit eine Fitration möglich ist. Diese Aussage wird allerdings von einigen Autoren bezweifelt.[1]

Vorkommen:

- peritubulär in der Niere

- endokrine Organe (z.B. endokrines Pankreas)

- Darmschleimhaut

- Nasenschleimhaut

- Nierenglomerulus

Diskontinuierliches Endothel

Das diskontinuierliche Endothel ist eine besonders durchlässige Form des Endothels, die für die so genannten Sinusoide charakteristisch ist. Die Durchlässigkeit basiert auf den weiten löchrigen Abständen (10 bis 40 mm) zwischen den meisten Endothelzellen. Daneben kommen transzelluläre Poren vor, die im Fall so genannter Migrationsporen sogar für Blutzellen zugänglich sind. Diese besondere Architektur grobmaschiger Zellkontakte dient v.a. dem parazellulären Transport. Kapillaren mit diskontinuierlichem Endothel in den Lebersinusoiden ermöglichen einen ungehinderten Transport aller Blutbestandteile.

Vorkommen:

Ausdehnung

Die Angaben zur Flächenausdehnung des Endothels beim Erwachsenen schwanken zwischen 1.000 und 7.000 m2, sein Gewicht beträgt dabei ca. 1 bis 1,5 kg. Es setzt sich aus schätzungsweise einer Billion Zellen zusammen. Bei diesen Angaben handelt es sich nicht um Messungen, sondern um Modellrechnungen, deshalb sind sie nur eingeschränkt aussagekräftig.

Funktion

Das Endothel ist nicht nur eine einfache Begrenzung der Gefäßwand, sondern erfüllt eine Vielzahl physiologischer Funktionen. Dazu zählen unter anderem:

- Regulation des Blutdrucks, z.B. durch Bildung von Stickstoffmonoxid (NO)

- Regulation des Stoffaustauschs zwischen Geweben und Gefäßssystem

- Erhaltung der Fließfähigkeit des Blutes

- Hemmung oder Aktivierung von Gerinnungsprozessen

- Beteiligung an der Angioneogenese

- Beteiligung an Entzündungsvorgängen

siehe auch: Endothelin-System

Quellen

- ↑ Simon C. Satchell and Filip Braet: Glomerular endothelial cell fenestrations: an integral component of the glomerular filtration barrier Am J Physiol Renal Physiol. 2009 May; 296(5): F947–F956. Published online 2009 Jan 7. doi: 10.1152/ajprenal.90601.2008 PMCID: PMC2681366 PMID: 19129259