Urolithiasis

Synonym: Harnsteinleiden

Englisch: urolithiasis

Definition

Urolithiasis bezeichnet die Ausbildung bzw. das Vorkommen von Konkrementen (Harnsteinen) in den Harnwegen (Nierenbecken, Ureteren, Harnblase, Urethra).

Epidemiologie

In Deutschland liegt die Prävalenz der Urolithiasis bei etwa 6 %, Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Das Erkrankungsalter liegt meistens zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr.

Die Prävalenz der Urolithiasis ist in trockenen und heißen Gegenden höher. Weiterhin gilt die Urolithiasis auch als Zivilisationskrankheit, die durch eiweißreiche Kost begünstigt wird. In armen Ländern ist die Urolithiasis bedeutend seltener.

Einteilung

Die Urolithiasis kann nach Lokalisation des Steins weiter unterteilt werden in:

- Nephrolithiasis: Stein im Hohlsystem der Niere (Nierenstein)

- Ureterolithiasis: Stein im Harnleiter (Harnleiterstein)

- Zystolithiasis: Stein in der Harnblase (Blasenstein)

- Urethralithiasis: Stein in der Harnröhre

Im klinischen Sprachgebrauch werden jedoch meist nur die Begriffe "Nephrolithiasis" und "Urolithiasis" verwendet.

Pathophysiologie

Die Entstehung von Harnsteinen ist ein multifaktorieller Prozess, der zur Kristallisation von im Urin gelösten Substanzen führt. Ist der Urin übersättigt und fehlen gleichzeitig antilithogene Einflussfaktoren, kommt es zu einer Bildung und Aggregation von Kristallen. Anschließend lagern sich neue Kristalle an deren Oberfläche an, wodurch die typische Schichtung der Harnsteine entsteht. Darüber hinaus wird die Rolle von organischen Substanzen als Kristallisationszentrum bzw. Matrix der Steinbildung diskutiert.

Die Harnsteinbildung wird durch eine Reihe von Zuständen begünstigt. Dazu zählen:

- Vorhandensein und Übersättigung des Urins mit steinbildenden Substanzen

- Veränderungen des Urins, die eine Steinentstehung begünstigen

- Alkalisierung

- Säuerung

- Oligurie

- Harnkonzentrierung (hohes spezifisches Uringewicht)

- Hypomagnesiurie

- Hypozitraturie

- Renale tubuläre Azidose

- Anatomische Anomalien der Nieren und Harnwege, Stase, u.a. bei

- Harnwegsinfekte

- Immobilisation

- Exsikkose

- Eiweißreiche Kost

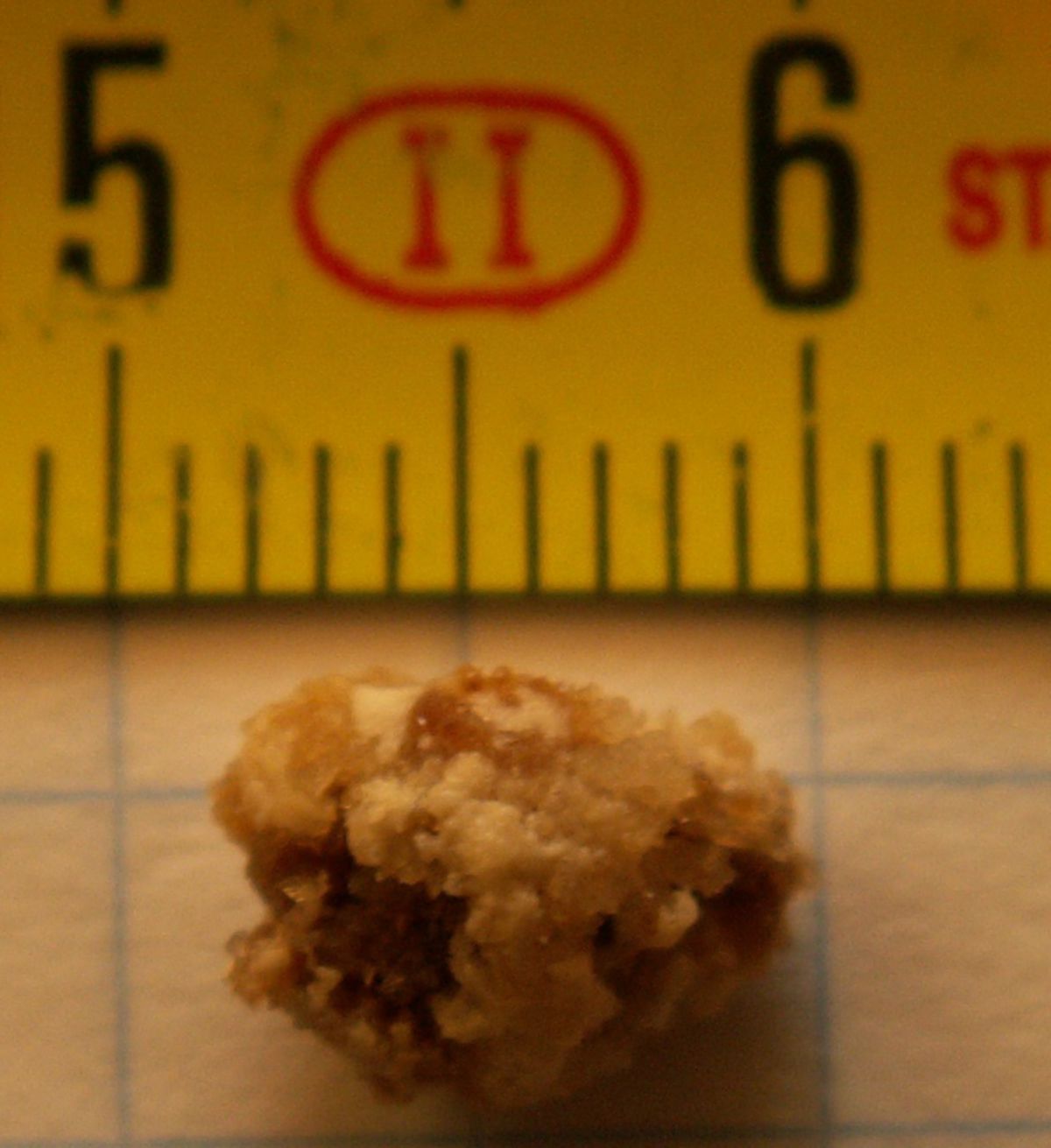

Je nach den zugrundeliegenden Ursachen unterscheiden sich die Harnsteinarten:

- Calciumsteine (75-80 %)

- Harnsäuresteine (10 %)

- Struvitsteine (5 %)

- Calciumphosphatsteine (5 %)

- Zystinsteine (<1 %)

- Xanthinsteine (<1 %)

- 2,8-Dihydroxyadenin- bzw. DHA-Steine (selten)

Klinik

Harnsteine sind asymptomatisch, solange sie nicht zu einer Verlegung der Harnwege führen oder durch Loslösung Schaden anrichten.

Leitsymptom des mobilisierten Steins ist die Harnleiterkolik. Dabei bestehen sehr starke, wehenartige Schmerzen, die meist im Unterbauch lokalisiert werden und in den Rücken und das Skrotum bzw. die Schamlippen ausstrahlen können.

Begleitend kommt es häufig zu Erbrechen (schmerzbedingt), Subileus (reflektorisch) und Oligurie.

Bei Urolithiasis ohne Harnleiterkolik ist eine Hämaturie (meist Mikrohämaturie) der einzige wegweisende Befund, wobei differentialdiagnostisch die vielfältigen Ursachen einer Hämaturie ausgeschlossen werden müssen.

Komplikationen

Die gängigste Komplikation einer Urolithiasis ist die Harnwegsinfektion. Bei Harnstau kann es zur Nierenbeckenentzündung, Hydronephrose und Fornixruptur kommen. Die Urosepsis ist die Komplikation mit der höchsten Letalität.

Diagnostik

Die Diagnostik umfasst die Ursachenforschung und Steinlokalisation.

Mit einem Urinteststreifen können unter anderem das spezifische Gewicht und eine Hämaturie nachgewiesen werden. Im Urinsediment können unterschiedliche Kristalle sichtbar sein, die aber auch ohne Urolithiasis auftreten können. Im Sammelurin können lithogene Substanzen (Calcium, Harnsäure, Oxalat, Phosphat, Zystin, Dihydroxyadenin (DHA)) quantifiziert werden. Entsprechend können aus dem Serum Calcium und Harnsäure bestimmt werden.

Eventuell abgegangene Steine können durch Infrarotspektroskopie untersucht werden.

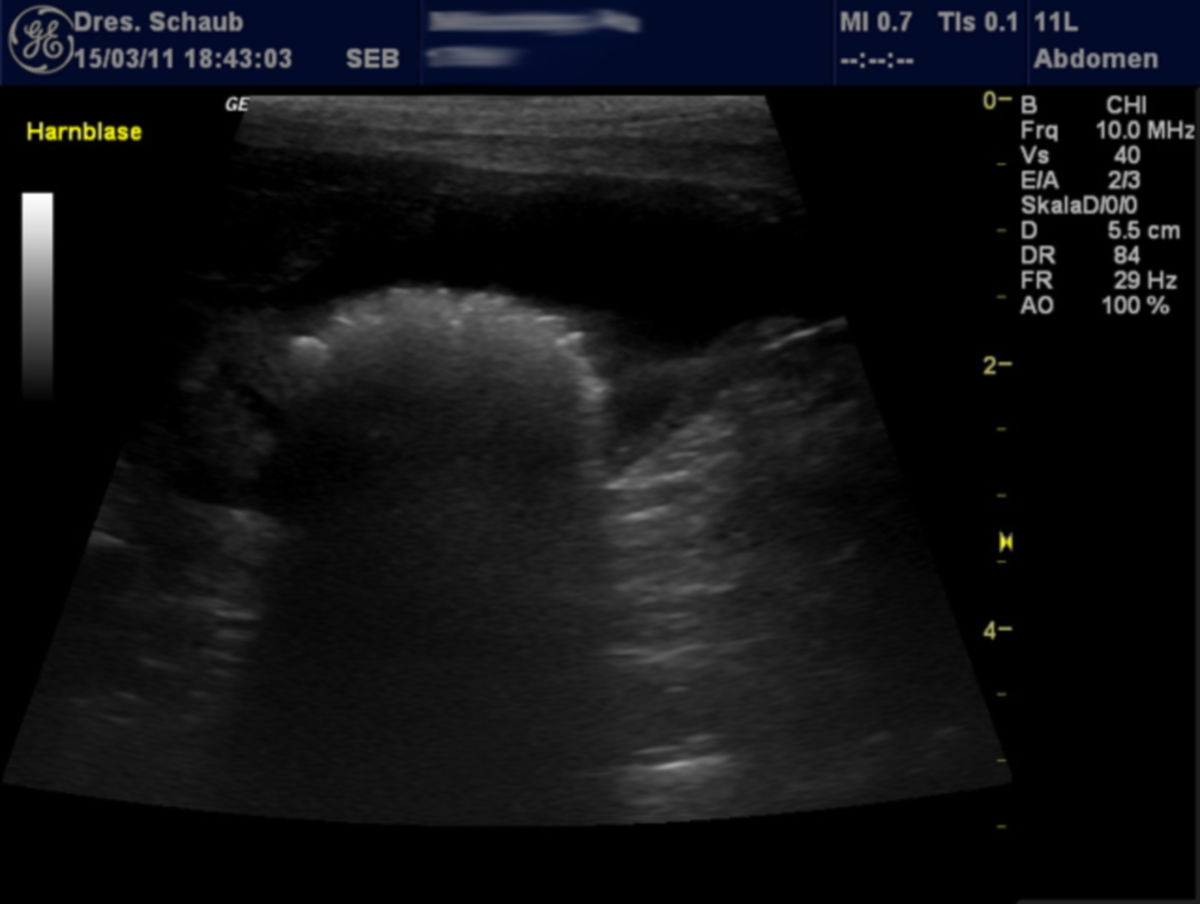

Für die Steinlokalisation eignen sich verschiedene bildgebende Verfahren:

- Sonographie (Diagnostik der ersten Wahl)[1]

- Computertomographie (Standarddiagnostik bei Verdacht auf eine Urolithiasis, i.d.R. als Low-Dose-CT)[1]

- Nierenleeraufnahme

- Urographie

Bei Kontraindikation gegen Kontrastmittel, welches für CT und Urographie benötigt wird, kann eine MR-Urografie durchgeführt werden.

CT-Fallbeispiel

DICOM-Modelle können auf Mobilgeräten leider nicht angezeigt werden.

Therapie

Die Harnleiterkolik wird analgetisch und spasmolytisch behandelt.

Pyrazolon-Derivate wie Metamizol sind die Mittel der ersten Wahl, da sie den intraluminalen Druck als Ursache des Kolikschmerzes senken und zusätzlich antinozizeptiv wirken. Therapeutische Alternativen sind NSAR, Paracetamol und Opioide wie Piritramid und Pethidin. N-Butylscopolamin sollte nicht mehr eingesetzt werden, da es keinen Einfluss auf den Nierendruck hat und nur in sehr hohen Dosen den peripheren Harnleiter relaxiert.

Steine unter 5 mm gehen häufig spontan ab. Unter analgetischer Therapie, viel Flüssigkeit, Bewegung und Wärmeanwendung kann der Steinabgang zugewartet werden. Engmaschige Urinkontrollen sind hierbei unbedingt einzuhalten. Fieber oder eine Anurie sollten Anlass zu aggressiveren Therapieformen sein.

Wenn die Kolik medikamentös nicht beherrschbar ist oder eine hochgradige Obstruktion mit konsekutiver Harnstauungsniere und/oder steigenden Retentionswerten vorliegt, besteht die Indikation zur Harnableitung. Sie kann durch die retrograde Einlage einer Harnleiterschiene oder eine perkutane Nephrostomie erfolgen.

Die Steinentfernung selbst ist auf mehreren Wegen möglich:

- Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie

- perkutane Nephrolitholapaxie (v.a. bei Nierenbeckensteinen)

- Steinzertrümmerung mittels Zystoskopie/Ureteroskopie

- offene chirurgische Entfernung (bei sehr großen Steinen, z.B. Ausgussteinen)

Prophylaxe

Eine Urolithiasis rezidiviert in über 50 % der Fälle. Je nach Steinart- und Ursache kann eine effektive Sekundärprophylaxe betrieben werden. Grundregeln sind:

- Viel trinken (Harnkonzentrierung vermeiden)

- Ernährung mit wenig tierischen Eiweißen, Kochsalz

- Gewichtsreduktion bei Adipositas

- Meiden von urinsäuernden Getränken (z.B. Apfelsaft, Grapefruitsaft)

Liegt eine Hyperkalziurie vor, kann diese mit der Gabe eines Thiazid-Diuretikums vermindert werden. Eine diätetische Calciumrestriktion bringt keinen Nutzen, sondern eher Nachteile (Osteoporose).

Bei Uratsteinen sollte der Harn neutralisiert/alkalisiert werden, beispielsweise durch elektrolythaltige Citratpräparate. Citratpräparate helfen in Kombination mit Magnesium auch bei Calciumoxalatsteinen. Eine oxalatarme Diät (wenig Spinat, Eiscreme etc.) hilft nur bedingt, da Oxalate auch endogen anfallen.

Bei Struvitsteinen (oft infektbedingt) sollte ein bestehender Harnwegsinfekt austherapiert und der Harn angesäuert werden (Apfelsaft). Hingegen wird bei Zystinurie eine Alkalisierung angestrebt (Citratpräparate).

Durch eine effektive Prophylaxe kann die Rezidivquote um ein Vielfaches gesenkt werden.

siehe auch: Harnsteinverhütung

Bildquelle

- Bildquelle DICOM-Viewer: Datensatz freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch die Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie, St. Vinzenz Hospital Köln

Quellen

- ↑ 1,0 1,1 S2k-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Metaphylaxe der Urolithiasis, abgerufen am 28.10.2021

Literatur

Urolithiasis – interdisziplinäre Herausforderung in Diagnostik, Therapie und Metaphylaxe, Deutsches Ärzteblatt 2015, frei zugänglich.