Sakrumfraktur

Definition

Unter der Sacrumfraktur versteht man einen Knochenbruch im Bereich des Os sacrum.

Ätiopathogenese

Sacrumfrakturen werden durch eine direkte Krafteinwirkung hervorgerufen und treten vor allem im Rahmen von Verkehrsunfällen oder im Rahmen von Stürzen aus großer Höhe auf.

Der Verletzungsmechanismus führt häufig zu knöchernen Begleitverletzungen, vor allem im Bereich des Beckens. Isolierte Frakturen des Os sacrum werden eher selten beobachtet und betreffen in der Regel die freien Teile des Knochens. Isolierte Frakturen befinden sich vor allem in Höhe S4.

Einteilung

Sakrumfrakturen können auf unterschiedliche Weise eingeteilt werden, wobei sich die unterschiedlichen Klassifikationen auf ihre Morphologie oder Lokalisation beziehen. Die gebräuchlichsten Klassifikationen sind die Denis-Klassifikation, die Isler-Klassifikation und die AO-Klassifikation.

Denis-Klassifikation

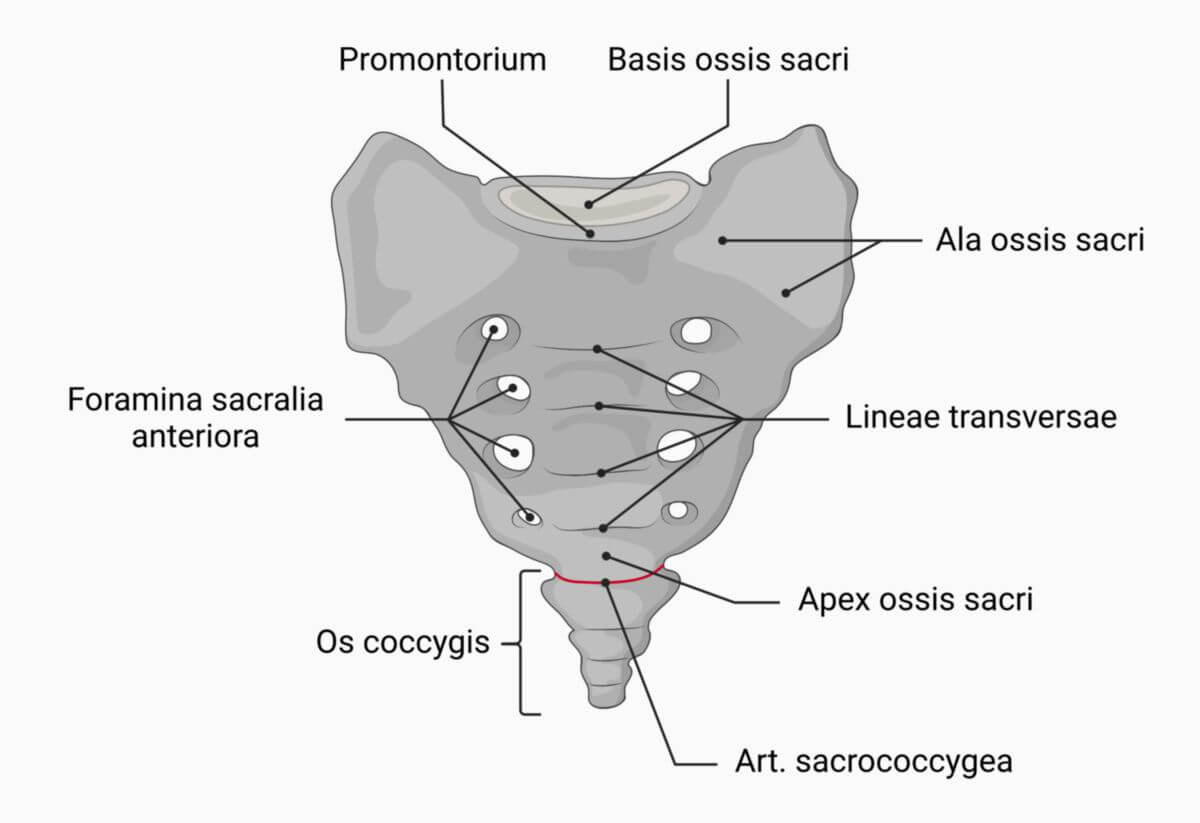

- Typ I: Frakturen im Bereich der Ala-Anteile lateral der Foramina

- Typ II: Längsfrakturen durch die Foramina

- Typ III: Querfrakturen sowie zentrale Verletzungen

Klinik

Die betroffenen Patienten klagen über starke Schmerzen, die beim Sitzen an Intensität zunehmen. Die Sakralregion ist druckschmerzhaft. Häufig sieht man Hämatome. Peranale Blutabgänge sind möglich.

Begleitverletzungen

Neurologische Ausfälle durch eine Läsion der sakralen Nervenwurzeln treten gehäuft bei Typ II Frakturen nach Denis auf. Jeder zweite Patient mit einer Typ III Fraktur nach Denis zeigt ebenfalls neurologische Ausfälle mit einer Reithosenanästhesie sowie einem Verlust des Sphinctertonus.

Aufgrund des Verletzungsmechanismus kommt es häufig zu knöchernen Begleitverletzungen, vor allem im Bereich des Beckens (z.B. Beckenfraktur). In einem solchen Fall besteht Gehunfähigkeit. Begleitende Weichteilverletzungen sind ebenfalls möglich.

Diagnostik

Anamnese, Verletzungsmechanismus und Klinik weisen häufig auf die Diagnose hin. Bei der klinischen Untersuchung sollte eine Überprüfung von Durchblutung, Motorik und Sensibilität nicht vergessen werden.

Anschließend erfolgen Röntgenaufnahmen (Beckenübersicht und Beckenschrägaufnahme) anhand derer die Fraktur nachgewiesen werden kann. Zur genauen Lokalisation und zur Aufdeckung von Begleitverletzungen wird in der Regel noch ein Computertomogramm angefertigt.

Therapie

Konservative Therapie

Bei nicht dislozierten Frakturen ohne neurologische Ausfälle kann eine konservative Therapie erfolgen. Dabei erfolgt in der Regel zunächst eine Bettruhe für ein bis zwei Wochen, die von einer Teilbelastung mit Unterarmgehstützen gefolgt wird.

Operative Therapie

Eine operative Therapie ist bei dislozierten Frakturen sowie bei neurologischen Ausfällen indiziert. In der Regel erfolgt eine osteosynthetische Versorgung durch eine Plattenosteosynthese oder eine Schraubenosteosynthese über einen ventralen, retroperitonealen oder dorsalen Zugang.

Prognose

Die Prognose ist abhängig von der Schwere der Fraktur und den Begleitverletzungen.