Carotisstenose

Synonym: Karotisstenose

Englisch: carotid (artery) stenosis

Definition

Als Carotisstenose bezeichnet man eine Verengung der Arteria carotis communis (ACC-Stenose) oder/und einer ihrer Abgangsgefäße,

- der Arteria carotis interna (ACI-Stenose) oder

- der Arteria carotis externa (ACE-Stenose).

Epidemiologie

Die Prävalenz von Carotisstenosen steigt mit dem Lebensalter an, wobei Männer häufiger betroffen sind als Frauen. Ab dem 65. Lebensjahr klettert der Anteil der Carotisstenosen mit einer Lumenverengung von mehr als 50% in der Normalbevölkerung auf sechs bis acht Prozent.

Ursachen

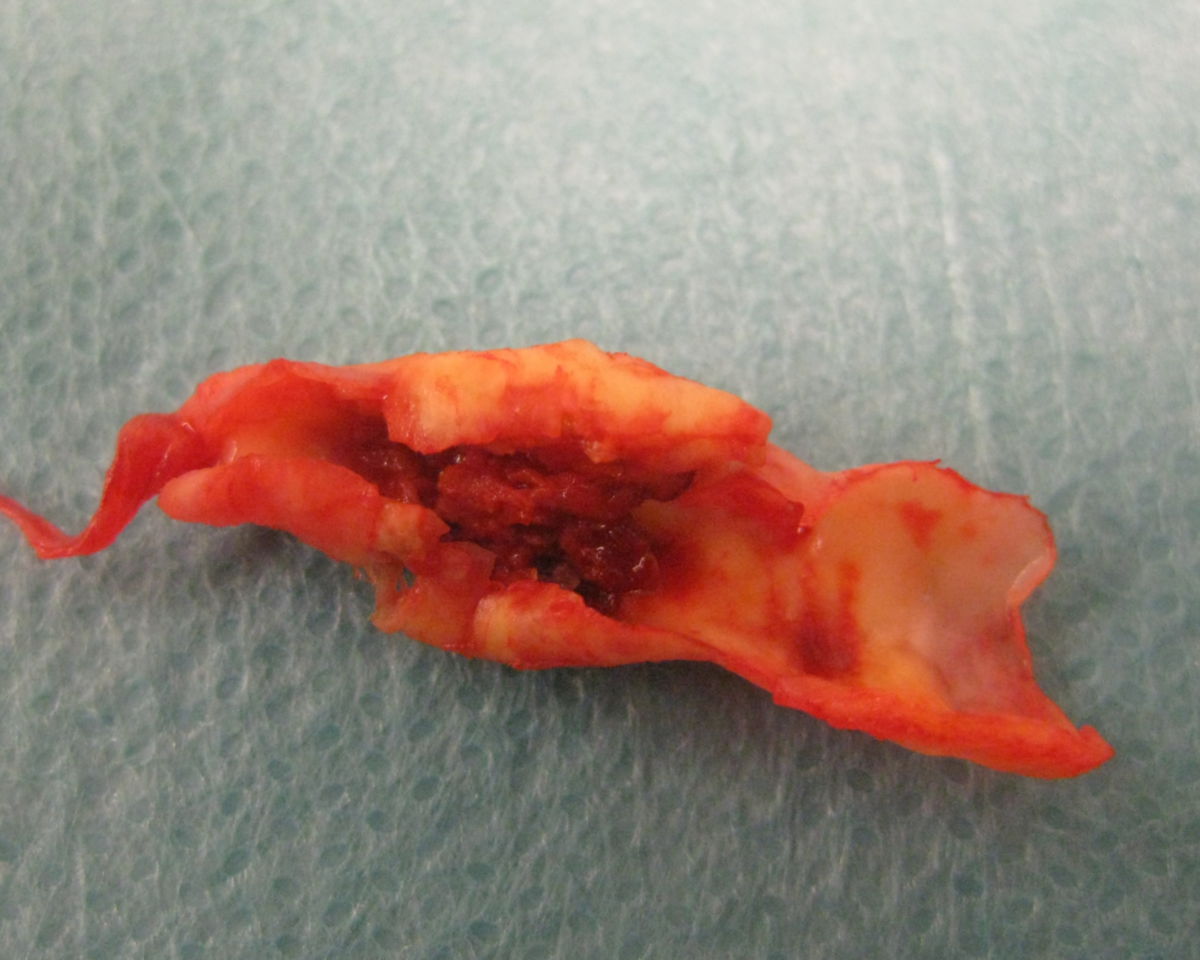

Carotisstenosen werden in über 90% der Fälle durch eine Arteriosklerose verursacht. Sie zieht eine Verhärtung und Verdickung sowie einen Elastizitätsverlust und eine Lumeneinengung der arteriellen Gefäße nach sich. Risikofaktoren sind Hypertonie, Hypercholesterinämie, Diabetes mellitus, Rauchen und höheres Lebensalter.

Als seltenere Ursachen kommen Vaskulititden oder eine fibromuskuläre Dysplasie der Halsgefäße in Betracht.

Komplikationen

Zu den häufigsten Komplikationen der ACI-Stenose zählt der Schlaganfall. Verschlüsse der extrakraniellen Gefäße verursachen ca. 20% aller ischämischen Schlaganfälle. In Deutschland werden jährlich etwa 200.000 Apoplexe pro Jahr registriert, wovon rund 30.000 auf eine extrakranielle Ursache (meist Arteria carotis interna) zurückzuführen sind.

Bei klinisch asymptomatischen Patienten mit einer >50% Stenose liegt das Apoplexrisiko bei etwa 1-2% pro Jahr, bei einem 80%igen Verschluss bei etwa 5% pro Jahr.

Weitere Komplikationen sind transitorische ischämische Attacken (TIAs) und Amaurosis fugax (AF). Das Risiko eines vorübergehenden ischämischen Defizits ist bei einem hohen Stenosegrad sehr groß: Ungefähr 50% der Patienten mit Verschlüssen >80% erleiden eine TIA.

Diagnostik

Die Diagnose einer symptomatischen Carotisstenose erfolgt zuerst klinisch, im weiteren Verlauf durch bildgebende Diagnostik, meist durch kraniale Computertomographie (CCT).

Die Bestimmung des Stenosegrades erfolgt mit der farbkodierten Duplexsonographie (FKDS). Während früher die Stenosen nach dem ECST-Standard beurteilt wurden (Stenose im Verhältnis zum ursprünglichen Lumen), wird heute (2024) der Grad der Stenose in Relation zum distalen Lumen der Arteria carotis interna beurteilt (NASCET-Standard). Ein Stenosierungsgrad von 50 % nach NASCET entspricht einer Stenose von 70 % nach ECST.

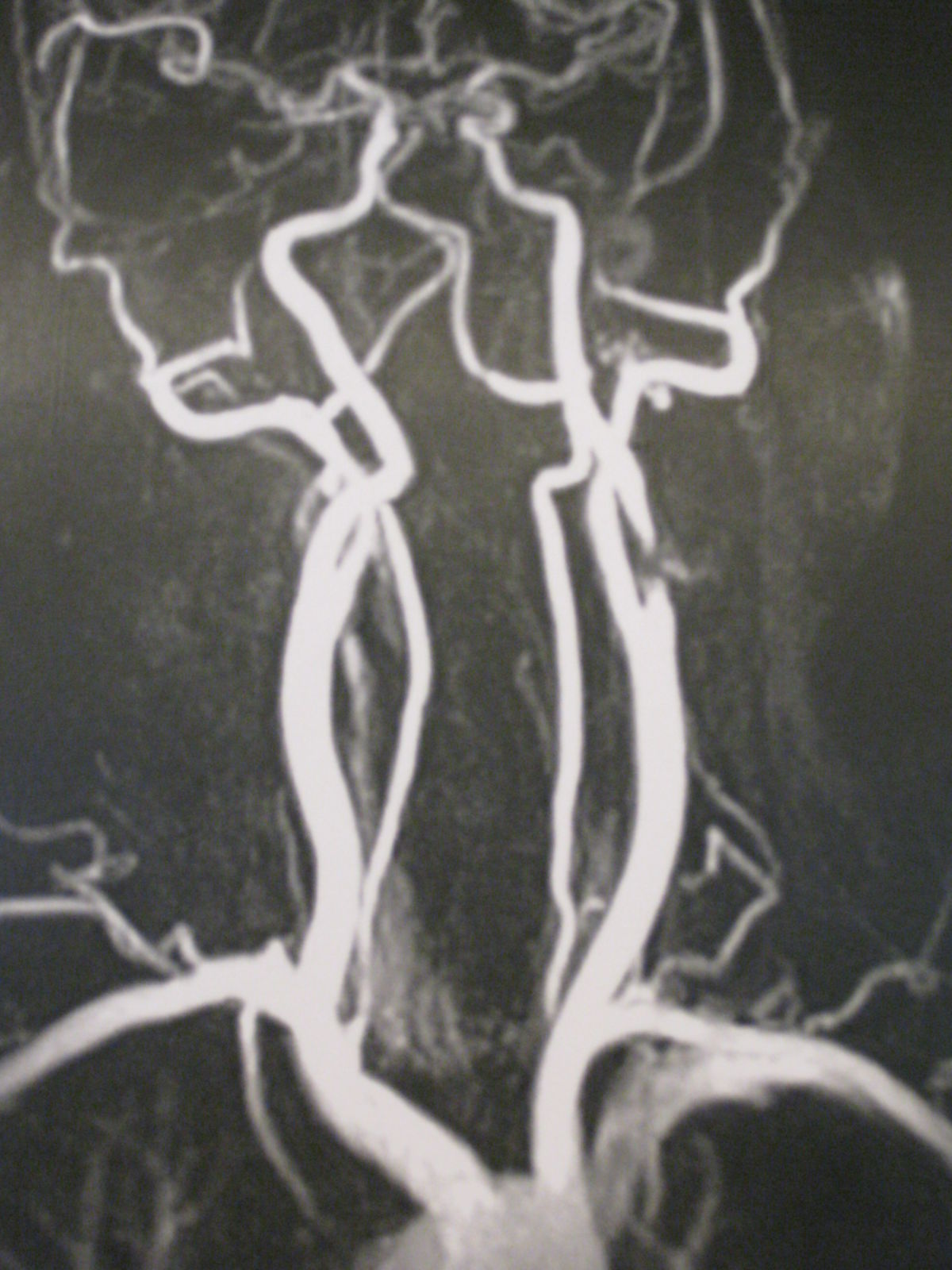

Zur weiteren apparativen Diagnostik gehören die Magnetresonanzangiographie und die CT-Angiographie. Beide liefern hochwertige Gefäßdarstellungen, die zu einer genaueren Planung der Therapie dienen können. Zusätzlich kann eine CT-Angiographie den Verdacht eines stattgefundenen ischämischen Anfalls bestätigen, oder kleine Mediainfarkte nachweisen.

Therapie

Als Therapieoptionen der Carotisstenose bieten sich sowohl konservativ-medikamentöse Maßnahmen zur Senkung der Risikofaktoren und Prävention von Komplikationen als auch endovaskuläre (Carotis-Stent) und offen-chirurgische (Carotis-Endarteriektomie) Eingriffe zur Beseitigung des Plaques an.

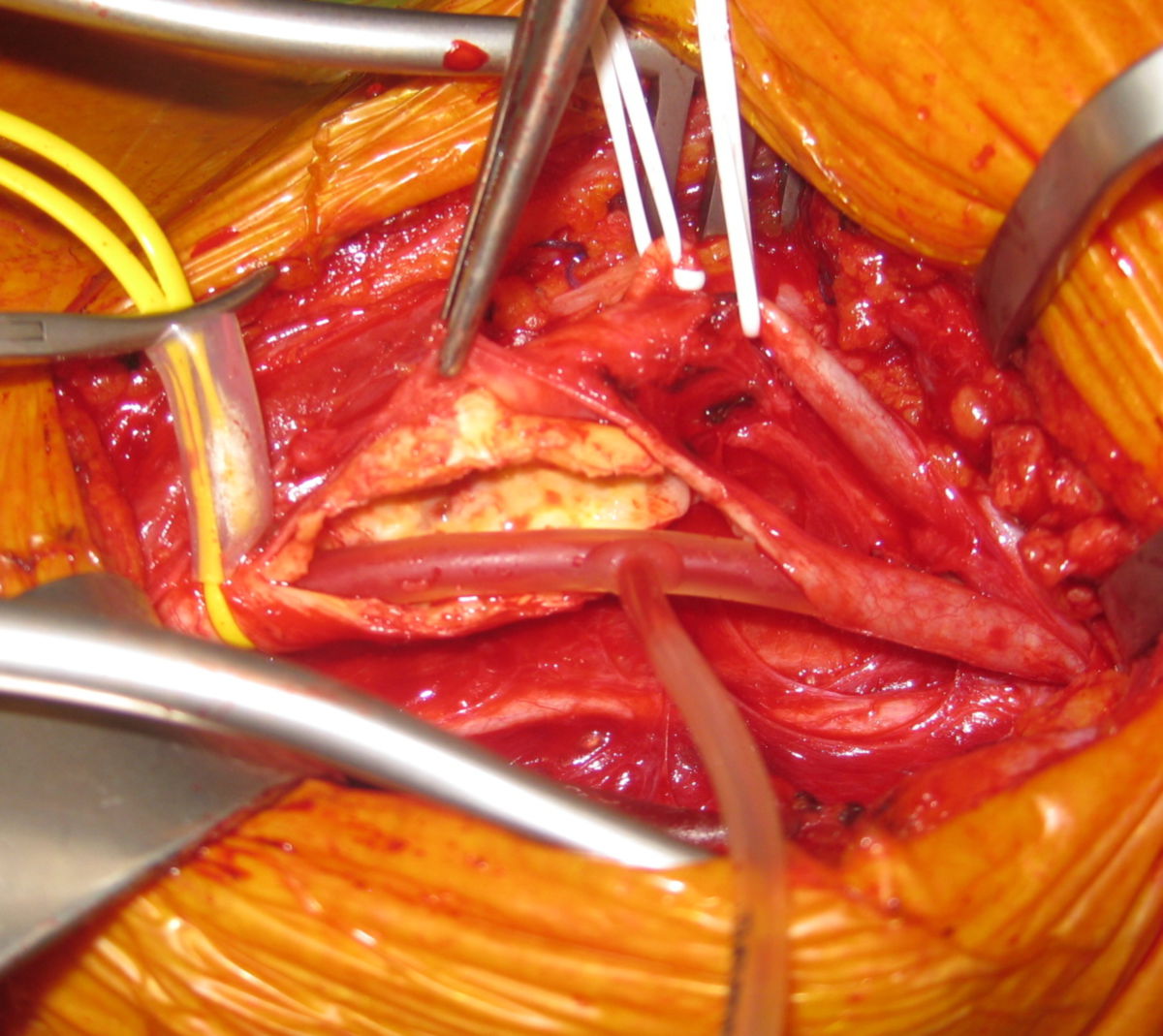

Die Carotis-Endarteriektomie wird in zwei etablierten OP-Verfahren durchgeführt: als konventionelle Patchplastik-CEA (k-CEA) oder als Eversions-CEA (e-CEA).

- Bei der e-CEA wird die Arteria carotis interna am Abgang aus der Carotisbifurkation abgesetzt, wonach dann das Gefäß evertiert beziehungsweise ausgestülpt wird. Hiernach wird die atherosklerotische Plaque komplett herausgelöst und das Gefäß wieder an der Schnittstelle angenäht.

- Bei der k-CEA wird eine Längsarteriotomie der Arteria carotis communis und der Arteria carotis interna durchgeführt, wonach mit Hilfe eines Spatels die Plaques herausgeschält werden. Diese Technik benötigt eine ausführlichere Rekonstruktion des Gefäßes, meistens greift der Chirurg nach speziellen Dacron-Patches.

Indikationen für eine endovaskuläre oder chirurgische Versorgung sind folgende Situationen:[1]

- symptomatische Karotisstenose mit Stenosierungsgrad über 50 %

- asymptomatische Karotisstenose mit Stenosierungsgrad über 60 %, wenn die Summe von Mortalität und Morbidität der Behandlung (bezogen auf 30 Tage) unter 3 % liegt und die Lebenserwartung über 5 Jahre beträgt; dabei haben Männer einen größeren Benefit von dem Eingriff

- im Stadium IV der zerebrovaskulären Insuffizienz bei gleichzeitiger kontralateraler Karotisstenose zur Sekundärprävention eines Schlaganfalls.

Quellen

- ↑ Eckstein et al. S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge der extracraniellen Carotisstenose Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN). Stand August 2012. Abgerufen am 02.08.2019.