Amphibien: Unterschied zwischen den Versionen

(Die Seite wurde neu angelegt: „''Synonyme: Lurche''<br> '''''Englisch''': Amphibians'' ==Definition== Die '''Amphibien''' sind ein Taxon der Wirbeltiere. ==Systematik== Unter Auss…“) |

K (dc name tag added) |

||

| (16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

''Synonyme: Lurche''<br> | ''Synonyme: Lurche''<br> | ||

'''''Englisch''': Amphibians'' | '''''Englisch''': <name lang="en">Amphibians</name>'' | ||

==Definition== | ==Definition== | ||

Die '''Amphibien''' sind ein [[Taxon]] der [[Wirbeltier]]e. | Die '''Amphibien''' sind ein [[Taxon]] der [[Wirbeltier]]e und werden in der Literatur oftmals im Rang einer Klasse aufgeführt. | ||

==Biologie== | |||

Amphibien zeichnen sich zwar als Tetrapoden (Landwirbeltiere) aus, weisen jedoch einige primitive Merkmale auf. Dies zeigt sich insbesondere durch das Fehlen von Embryonalhüllen und [[Amnion]], wodurch die Entwicklung (Reproduktion, frühe [[Ontogenese]]) an das Wasser gebunden ist. Die [[Befruchtung]] findet außerhalb des Körpers statt. Während des Larvalstadiums dienen Kiemenspalten und Kiemenblättchen als Atmungsorgane. Es ist ein Seitenlinienorgan vorhanden. Die Larven durchlaufen eine kontinuierliche Metamorphose, in deren Verlauf unter anderem [[Lunge]]n und [[Extremität]]en angelegt sowie ggf. der Schwanz zurückgebildet wird. Gehirn und Blutgefäßsystem zeigen ebenfalls primitive Merkmale. | |||

Eine Differenzierung der vorderen [[Wirbel]] in [[Atlas]] und [[Epistropheus]], wie bei anderen Tetrapoda, ist nicht gegeben. Die Haut besitzt nur eine sehr dünne Hornschicht und wird durch Schleimdrüsen feucht gehalten. Weiterhin enthalten die Hautsekrete oftmals markante Abwehrstoffe zur Verteidigung gegen Fressfeinde oder infektiöse Mikroorganismen. | |||

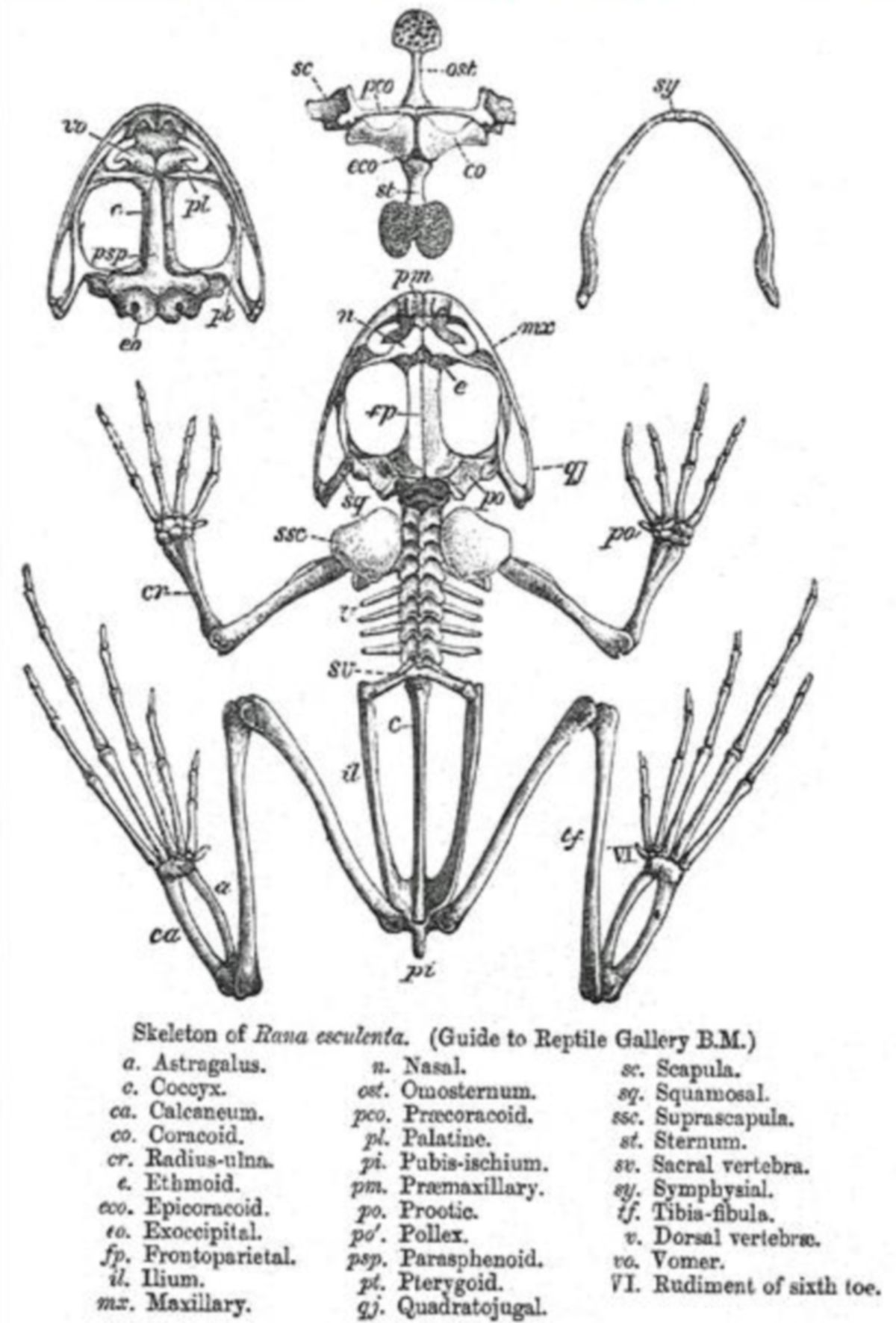

<dcembed><dcembedurlphoto src="https://www.doccheck.com/de/detail/photos/38551-amphibien-rana-spec-anatomie" showtitle="yes" align="center" size="m"></dcembedurlphoto></dcembed> | |||

==Systematik== | ==Systematik== | ||

Unter Ausschluss ausgestorbener, fossiler Vertreter werden die [[rezent]]en Arten als '''Lissamphibia''' bezeichnet. Diese werden in drei Haupttaxa | Unter den Amphibien sind circa 5.000 Arten bekannt. Unter Ausschluss ausgestorbener, fossiler Vertreter werden die [[rezent]]en Arten als '''Lissamphibia''' bezeichnet. Diese werden in drei Haupttaxa eingeteilt: | ||

* Ordnung: Schwanzlurche (Caudata) | * Ordnung: Schwanzlurche (Caudata) | ||

* Froschlurche (Anura) | * Ordnung: Froschlurche (Anura) | ||

* Schleichenlurche (Gymnophiona) | * Ordnung: Schleichenlurche (Gymnophiona) | ||

==Amphibienkrankheiten== | ==Amphibienkrankheiten== | ||

| Zeile 19: | Zeile 23: | ||

** [[Flagellat]]en | ** [[Flagellat]]en | ||

** [[Pilze]], insb. [[Mykose]]n der Haut | ** [[Pilze]], insb. [[Mykose]]n der Haut | ||

** ''[[Aeromonas]]''-Arten (Rötungen und Blutungen an Bauch und Beinen, [[Neoplasie]]n, [[Sepsis]] | ** ''[[Aeromonas]]''-Arten (Rötungen und Blutungen an Bauch und Beinen, [[Neoplasie]]n, [[Sepsis]]) | ||

* Unterernährung, häufig mit Helmithenbefall korrelierend | * Unterernährung, häufig mit Helmithenbefall korrelierend | ||

* Mechanische Verletzungen | * Mechanische Verletzungen | ||

| Zeile 33: | Zeile 37: | ||

Ebenfalls weit zurück reicht die Nutzung von Krötensekreten als [[Halluzinogen]]e, wobei die Wirkung über das [[Bufotenin]] aus dem Wehrsekret von Kröten der Gattung ''Bufo'' vermittelt wird. Daneben enthalten diese Sekrete jedoch auch Reizstoffe, die lokale Reizerscheinungen der Schleimhäute verursachen. Das Giftsekret des heimischen Feuersalamanders (''Salamandra salamandra'') ist für den Menschen nur geringfügig toxisch, kann jedoch bei kleineren Säugetieren (z.B. Katzen, Hunde) in seltenen Fällen lebensgefährliche Komplikationen bewirken. | Ebenfalls weit zurück reicht die Nutzung von Krötensekreten als [[Halluzinogen]]e, wobei die Wirkung über das [[Bufotenin]] aus dem Wehrsekret von Kröten der Gattung ''Bufo'' vermittelt wird. Daneben enthalten diese Sekrete jedoch auch Reizstoffe, die lokale Reizerscheinungen der Schleimhäute verursachen. Das Giftsekret des heimischen Feuersalamanders (''Salamandra salamandra'') ist für den Menschen nur geringfügig toxisch, kann jedoch bei kleineren Säugetieren (z.B. Katzen, Hunde) in seltenen Fällen lebensgefährliche Komplikationen bewirken. | ||

Amphibientoxine sind oftmals [[Alkaloid]]e, deren exakte [[Biosynthese]] in vielen Fällen nicht bekannt ist. So ist bei Pfeilgiftfröschen davon auszugehen, dass | Amphibientoxine sind oftmals [[Alkaloid]]e, deren exakte [[Biosynthese]] in vielen Fällen nicht bekannt ist. So ist bei Pfeilgiftfröschen davon auszugehen, dass Toxine oder [[Edukt]]e zur Toxinsynthese mit der Nahrung (Käfer, Ameisen oder andere Gliederfüßer) aufgenommen werden, da sie ihre Toxizität in Gefangenschaft weitestgehend verlieren. | ||

===Medizinische Bedeutung=== | ===Medizinische Bedeutung=== | ||

Einige Amphibientoxine sind von | Einige Amphibientoxine sind von Interesse für die medizinisch-pharmazeutische Forschung. Das Alkaloid [[Epibatidin]] des Pfeilgiftfroschs ''Epipedobates tricolor'' war Grundlage für die Entwicklung des stark wirksamen [[Analgetika#Rezeptor|Nichtopioid-Analgetikums]] [[Tebaniclin]]. | ||

Der Krallenfrosch ''Xenopus laevis'' dient als Modellorganismus in der [[Genetik|genetischen]] und [[Embryologie|embryologischen]] Forschung. | |||

==Literatur== | |||

* Storch & Welsch: ''Kurzes Lehrbuch der Zoologie'', Spektrum akadem. Verl., 8. Auflage, 2005. | |||

[[Fachgebiet:Biologie]] | [[Fachgebiet:Biologie]] | ||

[[Tag:Wirbeltier]] | [[Tag:Wirbeltier]] | ||

Aktuelle Version vom 21. März 2024, 10:04 Uhr

Synonyme: Lurche

Englisch: Amphibians

Definition

Die Amphibien sind ein Taxon der Wirbeltiere und werden in der Literatur oftmals im Rang einer Klasse aufgeführt.

Biologie

Amphibien zeichnen sich zwar als Tetrapoden (Landwirbeltiere) aus, weisen jedoch einige primitive Merkmale auf. Dies zeigt sich insbesondere durch das Fehlen von Embryonalhüllen und Amnion, wodurch die Entwicklung (Reproduktion, frühe Ontogenese) an das Wasser gebunden ist. Die Befruchtung findet außerhalb des Körpers statt. Während des Larvalstadiums dienen Kiemenspalten und Kiemenblättchen als Atmungsorgane. Es ist ein Seitenlinienorgan vorhanden. Die Larven durchlaufen eine kontinuierliche Metamorphose, in deren Verlauf unter anderem Lungen und Extremitäten angelegt sowie ggf. der Schwanz zurückgebildet wird. Gehirn und Blutgefäßsystem zeigen ebenfalls primitive Merkmale.

Eine Differenzierung der vorderen Wirbel in Atlas und Epistropheus, wie bei anderen Tetrapoda, ist nicht gegeben. Die Haut besitzt nur eine sehr dünne Hornschicht und wird durch Schleimdrüsen feucht gehalten. Weiterhin enthalten die Hautsekrete oftmals markante Abwehrstoffe zur Verteidigung gegen Fressfeinde oder infektiöse Mikroorganismen.

Systematik

Unter den Amphibien sind circa 5.000 Arten bekannt. Unter Ausschluss ausgestorbener, fossiler Vertreter werden die rezenten Arten als Lissamphibia bezeichnet. Diese werden in drei Haupttaxa eingeteilt:

- Ordnung: Schwanzlurche (Caudata)

- Ordnung: Froschlurche (Anura)

- Ordnung: Schleichenlurche (Gymnophiona)

Amphibienkrankheiten

Häufige in der Terraristik relevante Erkrankungen bei Amphibien sind:

- Infektionskrankheiten bzw. Parasitosen

- Helminthen

- Flagellaten

- Pilze, insb. Mykosen der Haut

- Aeromonas-Arten (Rötungen und Blutungen an Bauch und Beinen, Neoplasien, Sepsis)

- Unterernährung, häufig mit Helmithenbefall korrelierend

- Mechanische Verletzungen

- Mangelerkrankungen (Kalzium, Vitamin D3; zu geringe UV-Strahlung verfügbar)

Häufig sind falsche Haltungsbedingungen ein maßgebender Faktor für Krankheitserscheinungen, so dass diese stets überprüft und ggf. korrigiert werden müssen.

Batrachochytrium dendrobatidis (Chytridpilz) wurde vermutlich über die Terrarienhaltung verbreitet und gelangte auch in neue Wildpopulationen. Der Pilz ist Erreger der Chytridiomykose und wird mit dem Rückgang von Amphibienbeständen in Zusammenhang gebracht. Dieses Phänomen ist global an verschiedenen Orten zu beobachten; betroffen sind auch Bestände in Europa. In Deutschland ist der Pilz ebenfalls nachgewiesen worden.

Toxine

Amphibien sind für Medizin und Kultur insbesondere durch einige Toxine ihrer Hautsekrete von Bedeutung. Beispiele für kulturhistorisch weit zurückreichende Anwendungen sind die Nutzung von Pfeilgiften durch indigene Völker. Hierbei wären etwa die Batrachotoxine des Pfeilgiftfroschs Phyllobates terribilis zu nennen, deren hochtoxische Wirkung aufgrund fehlender peroraler Bioverfügbarkeit nur durch die parenterale Verabreichung über einen Pfeil zutragen kommt. Neben einigen Giften der Pfeilgiftfrösche ist Tetrodotoxin vermutlich eines der wirksamsten Amphibiengifte. Es kann bei Arten der nordamerikanischen Gattung Taricha nachgewiesen werden.

Ebenfalls weit zurück reicht die Nutzung von Krötensekreten als Halluzinogene, wobei die Wirkung über das Bufotenin aus dem Wehrsekret von Kröten der Gattung Bufo vermittelt wird. Daneben enthalten diese Sekrete jedoch auch Reizstoffe, die lokale Reizerscheinungen der Schleimhäute verursachen. Das Giftsekret des heimischen Feuersalamanders (Salamandra salamandra) ist für den Menschen nur geringfügig toxisch, kann jedoch bei kleineren Säugetieren (z.B. Katzen, Hunde) in seltenen Fällen lebensgefährliche Komplikationen bewirken.

Amphibientoxine sind oftmals Alkaloide, deren exakte Biosynthese in vielen Fällen nicht bekannt ist. So ist bei Pfeilgiftfröschen davon auszugehen, dass Toxine oder Edukte zur Toxinsynthese mit der Nahrung (Käfer, Ameisen oder andere Gliederfüßer) aufgenommen werden, da sie ihre Toxizität in Gefangenschaft weitestgehend verlieren.

Medizinische Bedeutung

Einige Amphibientoxine sind von Interesse für die medizinisch-pharmazeutische Forschung. Das Alkaloid Epibatidin des Pfeilgiftfroschs Epipedobates tricolor war Grundlage für die Entwicklung des stark wirksamen Nichtopioid-Analgetikums Tebaniclin.

Der Krallenfrosch Xenopus laevis dient als Modellorganismus in der genetischen und embryologischen Forschung.

Literatur

- Storch & Welsch: Kurzes Lehrbuch der Zoologie, Spektrum akadem. Verl., 8. Auflage, 2005.