Arthrose

von altgriechisch: ἄρθρον ("arthron") - Gelenk

Synonyme: Gelenkverschleiß, Arthrosis deformans, degenerative Gelenkerkrankung, Osteoarthrose

Englisch: osteoarthritis, degenerative joint disease

Definition

Bei der Arthrose handelt es sich um eine degenerative Gelenkerkrankung, die im Gegensatz zur Arthritis primär nicht entzündlich ist. Sie entsteht vor allem durch langjährige Überbelastung und zeichnet sich durch eine progrediente Veränderung der Knorpel- und Knochenstruktur aus, die schließlich zur Gelenkdeformierung führen kann.

Epidemiologie

Da in Deutschland ca. 5 Millionen ältere Menschen an Arthrose leiden, handelt es sich um die häufigste und volkswirtschaftlich um die bedeutendste chronische Erkrankung des Bewegungsapparats.

Einteilung

...nach Befallsmuster

- Monarthrose: einzelne lokalisierte Arthrose

- Polyarthrose: generalisierte Arthrose an mehreren Gelenken

...nach Ursache

- primäre (idiopathische) Arthrose: genetische Prädisposition, insbesondere bei Frauen mittleren Alters

- sekundäre Arthrose:

- Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit des Gelenkknorpels (Übergewicht, Überbelastung, etc.)

- angeborene Fehlstellungen oder Gelenkdysplasien (z.B. Hüftdysplasie)

- traumatisch bedingte Gelenkfehlstellungen bzw. -fehlbelastungen (Hauptursache bei jungen Erwachsenen)

- metabolisch bedingt: Gewebe-/Knochenschäden bei Mangeldurchblutung, Diabetes mellitus, Alkoholismus, Entzündungen, etc.

- medikamentös bedingt: z.B. durch Gyrasehemmer

- endokrin bedingt: Hyperparathyreoidismus

- bei anderen Grunderkrankungen: CPPD, Gicht, rheumatoide Arthritis, Spondylarthritis, Hämochromatose, Hämophilie, Ochronose, Morbus Wilson

Risikofaktoren

Allgemeine Risikofaktoren

- Geschlecht (w > m)

- Zunehmendes Alter

- Übergewicht

- Arbeit/Hobby

Als weitere Risikofaktoren werden Bewegungsmangel und kohlenhydratreiche Ernährung vermutet.

Spezielle Risikofaktoren

- Gelenküberbelastung

- Angeborene oder erworbene Gelenkfehlstellungen

- Gelenktraumata

- frühere operative Eingriffe

Pathophysiologie

Mit zunehmender Ausdünnung der Knorpelschicht entstehen Ulzerationen in der Knorpelsubstanz, die zu einer reaktiven Proliferation des Bindegewebes führen. Der hyaline Knorpel wird fortlaufend durch Granulationsgewebe und minderwertigeren Faserknorpel ersetzt. Durch den Abbau der Knorpelsubstanz kommt es zu einer Druckerhöhung im subchondralen Knochen, die zu Mikrofrakturen führen kann. Es bilden sich Pseudozysten aus nekrotischem Knorpel- und Knochengewebe, die man als Geröllzysten bezeichnet. Um den erhöhten Druck auf den subchondralen Knochen aufzufangen, bilden sich am Gelenkrand Osteophyten aus.

Die mangelnde Belastbarkeit der Ersatzgewebe unterhält einen chronischen Entzündungsprozess im Gelenk, der die periartikulären Strukturen einbezieht. Die Entzündung macht sich durch eine Synovitis und rezidivierende Gelenkergüsse bemerkbar, die eine Dehnung der Gelenkkapsel und damit eine Gelenkinstabilität nach sich ziehen.

Klinik

Es kann entweder nur ein einzelnes oder auch mehrere Gelenke betroffen sein. Besonders häufig betroffen sind:

Klinisch äußert sich die Arthrose durch Schmerzen (Anlaufschmerz, Belastungsschmerz, Ruheschmerz) und eine eingeschränkte Gelenkfunktion (Bewegungseinschränkung). Dabei sind hauptsächlich die statisch belasteten Gelenke betroffen. Begleitend treten zum Teil Gelenkergüsse und Gelenkschwellungen auf. Als weitere Symptome kommen Ruhe- und Nachtschmerz sowie wetterbedingte Schwankungen der Beschwerden vor.

Es lassen sich im Groben drei Stadien unterscheiden:

- klinisch stumme Arthrose

- („entzündete“) aktivierte Arthrose

- klinisch manifeste dekompensierte Arthrose

Frühsymptome

- Anlaufschmerzen im betroffenen Gelenk nach Ruhephasen

- Beschwerden nach hoher oder lang andauernder Belastung (Belastungsschmerz)

Fortgeschrittenes Stadium

- Belastungsunabhängiger Bewegungsschmerz

- Ruheschmerz

- Entzündungsprozesse (Gelenkerguss bei aktivierter Arthrose)

- Krepitation

Im weiteren Verlauf der Erkrankung kommt es zu Instabilität und Bewegungseinschränkungen im betroffenen Gelenk, die durch statische Fehlbelastungen zu Problemen an benachbarten Gelenken führen können.

Diagnostik

Klinische Untersuchung

Grundlage der Diagnostik ist die gründliche Erhebung der Anamnese. Hier werden u.a. die Art und die Intensität der Gelenkbeschwerden sowie die auslösenden Faktoren abgefragt. In der anschließenden klinischen Untersuchung beurteilt der Untersucher die Gelenkkontur, die umgebende Muskulatur, die Bandstabilität, eine evtl. Ergussbildung im Gelenk sowie das Ausmaß der Bewegungseinschränkung und das Auftreten von Schmerzen bei aktiver und passiver Bewegung. Ggf. wird die klinische Untersuchung durch spezielle Funktionstests ergänzt.

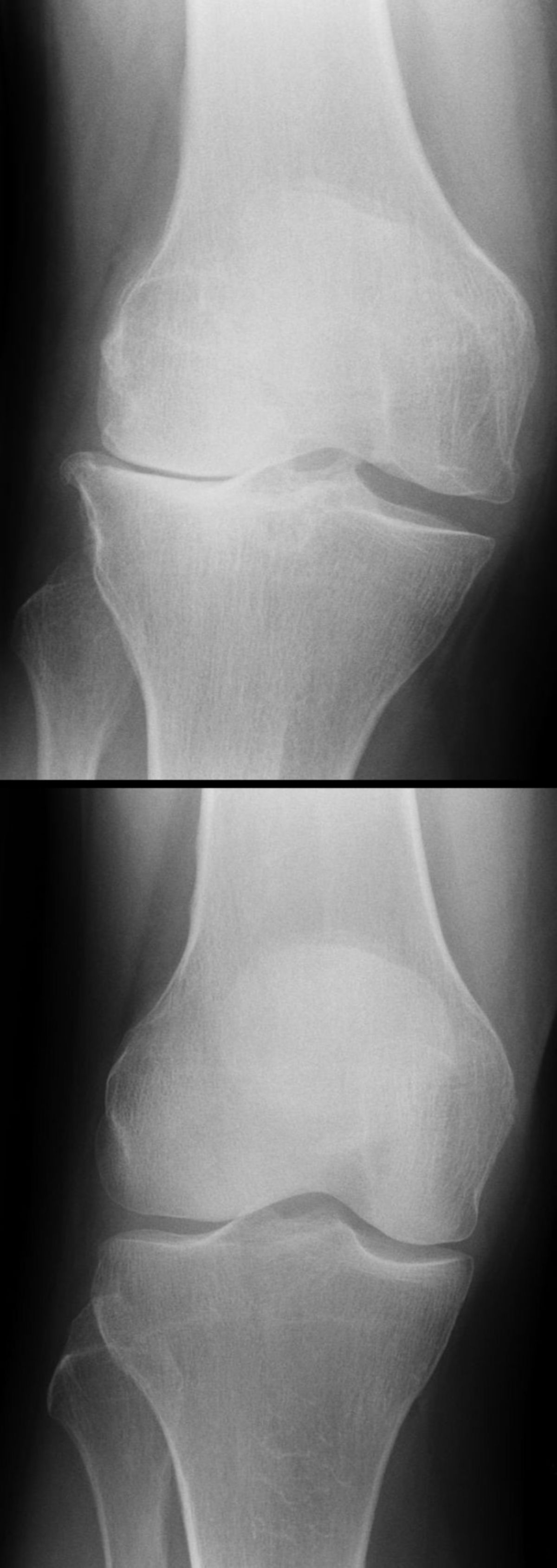

Bildgebung

In der Bildgebung werden Röntgenaufnahmen des betroffenen Gelenks in 2 Ebenen angefertigt. Radiologische Arthrosezeichen sind u.a.:

- Gelenkspaltverschmälerung: meist asymmetrisch

- subchondrale Sklerosierung: durch Verlust von Gelenkknorpel und reaktivem Remodeling

- Osteophyten an Gelenkrändern (Spondylophyten im Bereich der Wirbelsäule)

- subchondrale Knochenzysten bzw. Geröllzysten: Herniation von Gelenkflüssigkeit durch einen Knorpeldefekt. Dadurch geographische Osteolyse mit reaktiver Randsklerose. Analog entstehen die Schmorl-Knötchen im Bereich der Wirbelsäule.

- Fehlen einer periartikulären Osteopenie bzw. Osteoporose

- Verkalkung der Gelenkkapsel

- freie Gelenkkörper

- Subluxationen

Ggf. sind weitere Aufnahmeverfahren wie Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) notwendig. Insbesondere mit der MRT können der Schweregrad einer Arthrose gut dokumentiert werden. Nuklearmedizinische Methoden (z.B. FDG-PET oder Knochenszintigraphie mit Tc-99m-HDP) werden nicht routinemäßig eingesetzt. Hierbei weisen die betroffenen Gelenke aufgrund des reaktiv erhöhten Knochenumsatzes eine erhöhte Tracer-Aufnahme auf.

siehe Hauptartikel: Arthrose (Radiologie)

Klassifikation

Die Klassifikation nach Kellgren und Lawrence dient der radiologischen Einteilung der Arthrose, insbesondere für epidemiologische Studien. Neben der aufgeführten ursprünglichen Einteilung existieren in der Literatur zahlreiche Varianten.

| Stadium | Beschreibung |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

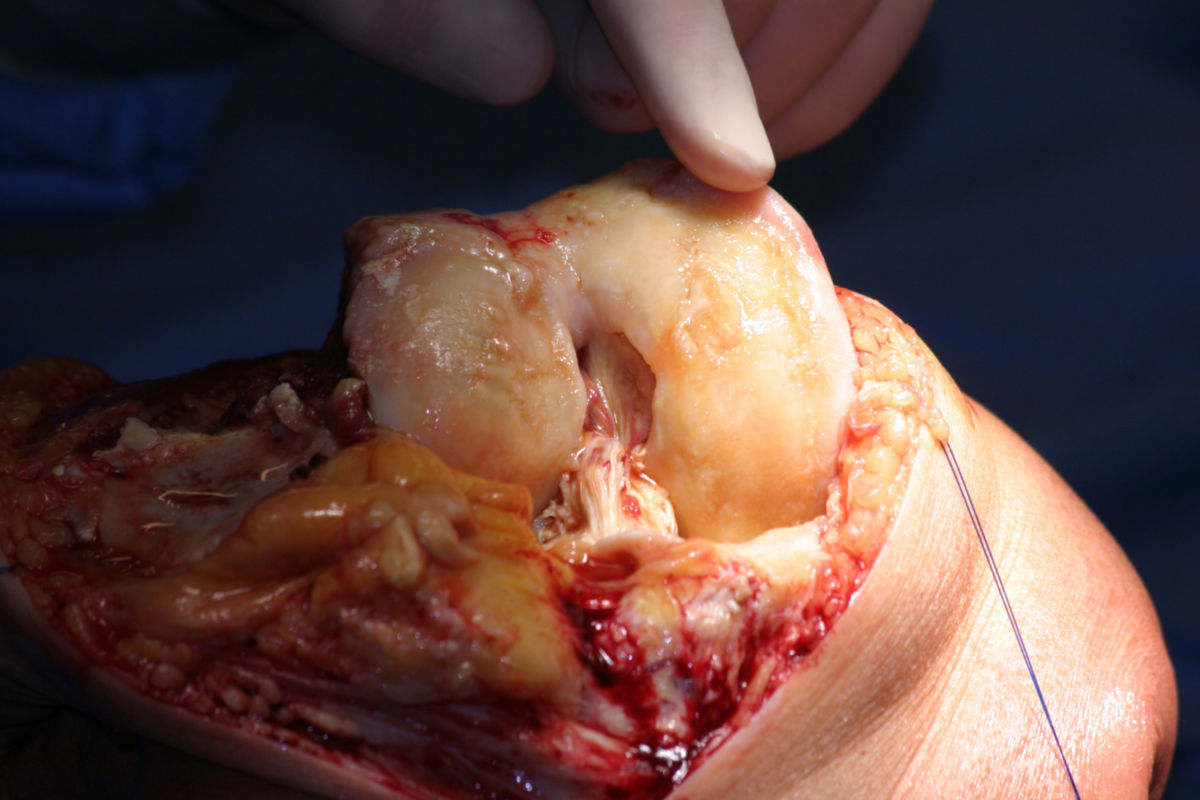

Arthroskopie

Zur Klärung spezieller Fragen – insbesondere im Hinblick auf eine spätere prothetische Versorgung – kann ergänzend eine Arthroskopie durchgeführt werden. Am häufigsten sind Arthroskopien des Kniegelenks. Bei der Arthroskopie kann man zeitgleich therapeutische Interventionen am betroffenen Gelenk vornehmen.

Differenzialdiagnosen

- Chondrokalzinose im Rahmen einer CPPD

- Gicht

- rheumatoide Arthritis

- Spondylarthritis

- Hämophilie

- Hämochromatose

Therapie

Konservative Therapie

Allgemeinmaßnahmen

Medikamentöse Therapie

Physikalische Therapie

- Ergotherapie

- Elektrotherapie

- Wärmebehandlungen

- Massagen

- Physiotherapie (z.B. Gangschule)

- Balneotherapie

Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche alternative Heilmethoden ohne nachgewiesene Evidenz.

Operativ

- Knorpeltransplantation

- Endoprothese: Eine schwere Arthrose, die sehr schmerzhaft ist und den Patienten in seiner Lebensqualität einschränkt kann operativ, z.B. durch die Implantation einer totalen Endoprothese behandelt werden.

- Arthrodese: In schweren Fällen kann eine vollständige Gelenksversteifung Abhilfe schaffen. Sie hat jedoch beträchtliche Folgen für die Patienten (z.B. bei einer Hüftarthrodese), da diese das Gelenk danach nicht mehr bewegen können.